为进一步学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,挖掘黄河文化,传播黄河故事,中国海洋大学文学与新闻传播学院 “意语”溯黄河实践队与“意语”塑黄河实践队、“意语”诉黄河实践队相互合作,寻根黄河文化,以新时代青年身份讲好黄河故事。其中,“意语”溯黄河实践队于2025年寒假开展一系列社会实践活动,通过实地走访黄河、博物馆学习等多种方式,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值。

2025年1月24日下午,济南黄河济北浮桥畔寒风凛冽,中国海洋大学“意语”溯黄河实践队成员站在岸边,凝视着这座横跨黄河的浮桥被缓缓拆除,这是该团队寒假调研的重要场景之一。团队成员以“探寻黄河文化、了解黄河故事”为主题,从身边的黄河景观入手,走访了济南历城黄河河务局、百里黄河风景区,并以浮桥拆除为切入点,力求从“身边的黄河故事”着手,深入探究黄河治理与人文价值的交融发展。同时,团队成员意识到,黄河的保护与传承需要多方合力。正如河务局会议提出的“内强积累、外塑形象”,黄河故事既需扎实的治理实践,也需创新的文化传播。身为新时代青年肩负起时代使命,要弘扬好黄河文化,守护好黄河根脉,助力中华民族伟大复兴。

图为浮桥拆除现场

2025年2月1日下午,陕西省榆林市佳县的气温已到零下十度,但来自各省参观黄河博物馆的的游客却只增不减。黄河作为中国的第二大河,既是中华民族的母亲河,也孕育了源远流长博大精深的中华文明。为了进一步推动广大民众对于黄河文化的了解和黄河故事的传承,实践团队走访黄河的流经地陕西省榆林市佳县进行有关黄河文脉的调查。本次实践地点正是在佳县东方红文化产业园陕西黄河文化博物馆,博物馆基本陈列以“长河万古流”为主题,总体规划为《大河汤汤睇四方》,《文明曙光耀九州》,《天下黄河九十九道湾》,《黄河安澜海晏清》四个篇章,讲述了几千年来黄河的生态演变与文化发展。团队成员感受到了黄河文化的博大精深以及黄河文化在中华文明中的重要地位,也意识到黄河文化传承在当今时代的紧迫性,我们应该更加了解黄河故事,保护黄河文脉,为黄河可持续性发展贡献自己的力量,为实现中华民族伟大复兴凝聚更深层次的精神内核。

陕西黄河文化博物馆

除了实地调研外,团队成员利用线上数字资源来丰富和深化对黄河故事的认识,随时随地进行全方位学习和研究。青海博物馆、四川博物院、甘肃省博物馆、宁夏回族自治区博物馆、内蒙古博物院、陕西历史博物馆、山西博物院、河南博物院、山东博物馆等共计九个博物馆参与了黄河流域文明故事系列短片制作,展出了匈奴狼噬牛金牌饰、象首耳卷体夔纹铜罍等文物,反映了黄河流域早期人类的生活与艺术创造力。

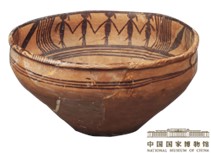

图为黄河上游(马家窑文化)的新时期时代舞蹈纹彩陶盆,出土于青海大通上孙家寨,属于黄河上游新石器时代文化遗物,生动反映了当时人们的生活场景和精神世界。现收藏于中国国家博物馆。

图为黄河中游的镶金兽首玛瑙杯,唐代玉器,1970年10月在陕西省西安市南郊何家村出土,体现了唐代黄河中游地区高度发达的文化与工艺水平,反映出当时开放包容的社会风气和与西域的文化交流。现存陕西历史博物馆。

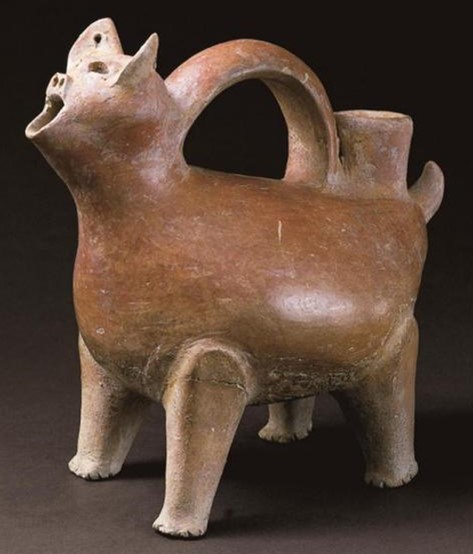

图为黄河下游(大汶口文化)的红陶兽形壶,出土于山东大汶口,是黄河下游大汶口文化的典型器物,造型独特,体现了当时的制陶工艺和生活特色。现存山东省博物馆。

同时,团队成员利用问卷星等线上调查工具,对大众的黄河文化认知程度进行了调查。其中,调查发现,受访者对黄河文化的认知和传承持积极态度,尤其是年轻群体和女性参与者表现出更高的关注度和认同感,但其传承与发展仍需进一步加强宣传力度、创新传播形式,并注重文化遗产的保护与开发。黄河文化的传承不仅是对历史的尊重,更是对未来的责任,期待全社会共同努力,通过多方面的努力,推动这一伟大文化的持续发展,让黄河文化将在当代社会中焕发新的生机与活力。

黄河文化是中华文明的重要组成部分,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好新时代黄河故事,有助于延续历史文脉,坚定文化自信,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。通过此次社会实践活动,队员们纷纷表示,深刻理解了让黄河成为造福人民的母亲河的时代目标,以及广大社会主义建设者的“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当。作为新时代新青年,要努力讲好黄河故事,从中汲取奋进力量,把学习成果转化为谋划工作的思路、解决问题的举措、推动发展的能力,坚守自身岗位,当好黄河文明的传承者、实践者、弘扬者。

文图丨“意语”溯黄河实践队