邓小平故居,位于四川省广安县协兴镇牌坊村,一座白墙灰瓦、做东朝西的三合院。2024年7月4日,西华大学大健康管理学院健服卫检专业本科生党支部实践团走进邓小平故居,通过参观对一代伟人致敬,了解他的生平、经历,学习他的红色精神,丰富精神修养。

故居初印象实践团跟随讲解员来到了邓小平故居。首先映入眼帘的是一座普通的川东农家三合院,这里被当地老百姓亲切称之为“邓家老院子”。实践团能够看到邓小平故居坐东向西,房屋为悬山式木结构小青瓦屋面建筑,穿逗式承重体系,共十七间,分正房、左厢房、右厢房,由邓小平祖上三代陆续建成。

图为实践团初到邓小平故居

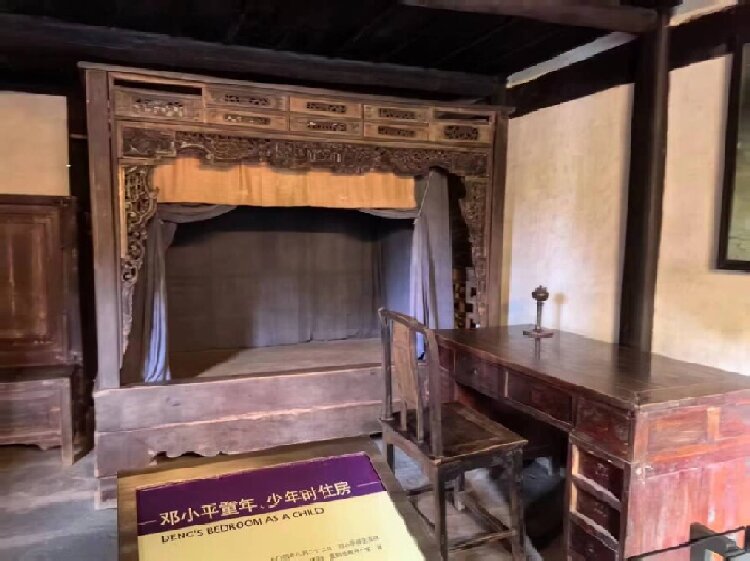

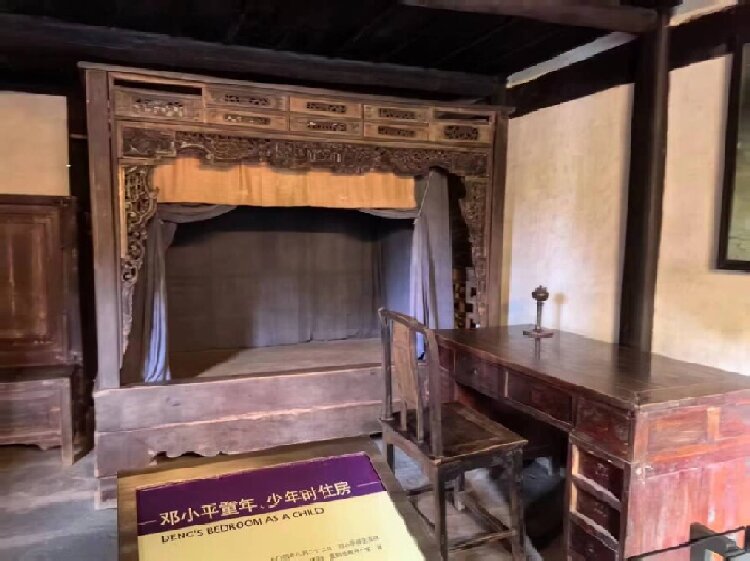

个人故事邓小平出生于1904年,是家中的长子。他的父亲邓文明按照家族排行的“先”字,为他取名“邓先圣”。邓小平从小就表现出了非凡的志向和才华,5岁时就被送到村里的私塾读书。少年时期的邓小平在北厢房度过了他青少年时期的15个春秋。总之,邓小平在广安故居生活虽然短暂,但这段经历对他人生轨迹和革命道路有着不可磨灭的影响。

图为实践团参观邓小平童年、少年时住房

家人故事除了邓小平同志的个人生平事迹,实践团还对邓小平家人故事产生了浓厚的兴趣,讲解员详细介绍了邓小平同志的家人,他们同样是中国革命和建设的重要参与者。其中,邓小平的夫人卓琳同志,她的一生与邓小平同志紧密相连,共同经历了革命的风风雨雨。她的坚韧与智慧,为邓小平同志的事业提供了坚实的后盾。此外,邓小平的子女们也在各自的领域为国家的建设和发展做出了贡献。他们继承了父亲的革命精神,为祖国的繁荣富强贡献着自己的力量。

实践团被邓小平同志的崇高精神所感染,被他家人的深情厚意所打动。他们纷纷表示要珍惜来之不易的幸福生活,继承和发扬革命先烈的优良传统和作风,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

图为实践团参观邓小平家人住房

家风传承通过查阅相关资料,实践团了解到邓小平的家风主要体现在他对家庭的重视和对家人的关爱上。邓小平晚年生活在一个四世同堂、儿孙绕膝、其乐融融的大家庭中,尊老爱幼,相亲相爱。在这个大家庭里,年龄最长的是邓小平的继母夏伯根,她是重庆一个贫苦船工的女儿。1950年,邓小平把夏伯根和自己的两个妹妹从老家广安接到重庆,1952年又一同到了北京,此后一直生活在一起,相互照顾。全家人对夏伯根都很尊重,邓小平夫妇和儿女也随孙辈们一道称她为“老祖”。

邓小平的父亲邓绍昌非常注重教育,从小就教授邓小平习字学习。邓小平在家庭中也是一个好儿子、好丈夫、好父亲、好爷爷,努力树立和营造良好的家风。他与妻子卓琳相互尊重理解,相互体贴照顾,同甘苦共患难。邓小平去世后,家人继续悉心地照料夏伯根,老人活到101岁高龄。

此外,邓小平的长女邓林总结邓小平留下的家风就是“无私才能无畏”,并描述邓小平平时在家里说话不多,但说出来就切中要害,以言传身教的方式影响家人成长。邓小平教育子女最强调的就是“自律”,还曾把家人召集在一起,非常严肃地讲自律问题。

邓小平的家风故事不仅体现在他对家庭成员的关爱和尊重上,还体现在他对家庭成员的严格要求和教育上。他的家风传承了几代人,成为家族成员共同遵守的行为准则。

感悟总结参观邓小平故居,不仅可以缅怀一代伟人的丰功伟绩,还可以深入了解他与家人之间的感人故事。邓小平一生深情地爱着自己的祖国和人民,也深情地爱着自己的家庭和妻子。他的家庭生活充满了温馨和幸福,儿孙们在他的关爱下健康成长。通过参观邓小平故居,我们可以更好地理解这位伟大领袖的人性光辉和家庭情怀。

总之,邓小平故居不仅是他一生的重要见证,也是他与家人之间深厚情感的体现。在这里,我们不仅可以缅怀一代伟人的丰功伟绩,还可以感受到他与家人之间的深厚情感。希望能有更多的人了解邓小平和他的家人的故事,传承红色精神,激励后人不断前行。

图为实践团在故居