郑州高校学子走进二七纪念堂探寻百年工运历史

(通讯员:白春扬 刘展 张信鹏 徐浦洛 王明科)2025年6月27日,河南工业大学“青史寻踪”实践队的5名学生——白春扬、张信鹏、刘展、王明科、徐浦洛,为响应学校大学生社会实践活动号召,前往郑州二七纪念堂开展参观实践活动。此次活动旨在通过实地探访这座见证中国工人运动重要历史的建筑,了解二七罢工的历史细节,感知早期工人阶级的斗争精神。

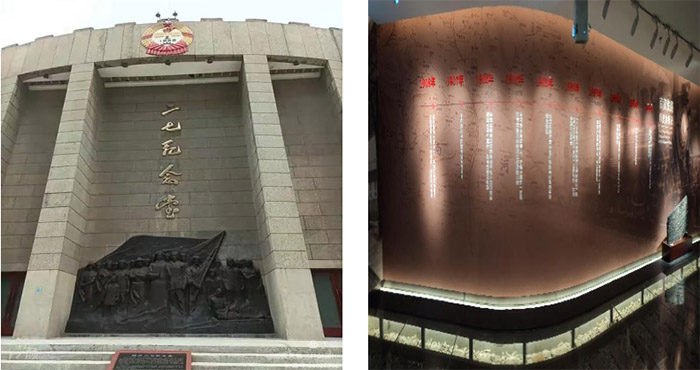

图为二期纪念堂和二七历史线。 通讯员刘展摄。

上午9时,实践队成员抵达位于郑州市二七区的二七纪念堂。赭红色的砖墙在晨光中透着厚重的年代感,正门上方的拱券式门廊下,悬挂着“二七纪念堂”木质匾额,匾额边缘的雕花虽有些磨损,却更显古朴。门前两级台阶由青石板铺就,边缘被岁月磨得光滑。队员们拾级而上时,白春扬注意到门廊两侧的立柱上,还留存着细微的弹痕,“这是1923年镇压罢工时分队留下的痕迹”,同行的讲解员轻声说道。

步入纪念堂前厅,圆形穹顶下的吊灯散发着柔和的光,地面的红色地砖被磨得发亮。迎面墙上悬挂着一幅巨型油画,画中展现的是1923年2月7日郑州工人在普乐园(二七纪念堂前身)集会的场景——穿粗布短褂的工人挤在戏台前,有人振臂高呼,有人低头记录,台侧的煤油灯映亮了一张张愤怒而坚定的脸。“这里原本是普乐园戏楼,罢工期间工人常在这里秘密集会,后来为纪念二七烈士,1952年在原址改建为纪念堂。”讲解员指着油画说。刘展凑近观察画中细节,发现角落里有个抱着孩子的女工,正仰头看着台上的演讲者,他掏出手机将这处细节拍了下来。

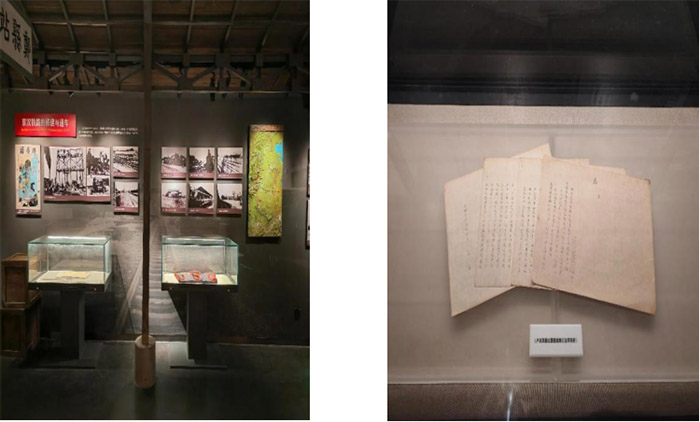

图为第二部分星星之火以及工人运动的兴起与发展。 通讯员白春扬摄。

左转进入“工运历史厅”,展厅中央的玻璃展柜里,陈列着一件深蓝色粗布棉袄。棉袄的肘部打着补丁,领口处还残留着暗红色污渍。“这是郑州机务段工人吴会治的遗物,1923年2月4日罢工当天,他穿着这件棉袄带领工友封锁了郑州车站。”讲解员的手指轻叩展柜,“被捕后他始终没说出其他组织者的名字,牺牲时这件棉袄还穿在身上。”王明科俯身盯着棉袄的针脚,注意到补丁的线脚比原布的更细密,他转头看向展柜旁的老照片——照片里的吴会治穿着同款棉袄,站在蒸汽火车旁,眼神锐利如鹰。

图为京汉铁路的修建与通车。 通讯员白春扬摄。

在“器物见证区”,一盏黄铜马灯吸引了张信鹏的目光。马灯高约25厘米,灯罩上有一道裂纹,灯座刻着“郑站1922”字样。“罢工期间没有电灯,工人就是用这样的马灯在夜间传递消息。”讲解员提起马灯的提手,演示如何通过转动灯芯调节亮度,“灯芯朝上是‘安全’,朝下是‘危险’,当年在郑州火车站旁的小巷里,这样的马灯每晚要传递十几次信号。”张信鹏伸出手,模仿着提灯的姿势,指尖在空中虚划着灯芯转动的方向,徐浦洛在一旁用笔记本记下“马灯信号:上安下危”。

拾级登上二楼,便是当年的工人议事厅复原场景。木质长桌旁摆着八条长凳,桌上散落着泛黄的报纸、砚台和毛笔,墙面上贴着“工人团结起来”的手写标语。“2月1日那天,30多名郑州工人代表就是在这里开会,决定响应京汉铁路总工会的罢工号召。”讲解员走到桌前,拿起一份仿制品报纸,“这是当时的《工人周刊》,上面刊登着各地工人支援罢工的消息。”赵阳坐在长凳上,指尖抚过长桌的木纹——桌面有几处深深的刻痕,讲解员说那是当年工人攥紧拳头砸在桌上留下的印记。他试着将拳头按在刻痕处,大小竟刚好吻合。

临近11时30分,队员们来到纪念堂后院的“二七林”。这里栽种着52棵雪松,每棵树下的石碑上都刻着一位二七烈士的名字。“1953年栽种时,每棵树对应一位牺牲的烈士,如今这些树都长到十几米高了。”讲解员指着最粗的一棵说,“这棵对应着郑州工运领袖汪胜友,他牺牲时才32岁。”刘展走到树下,仰头看着伸向天空的枝干,阳光透过松针在他脸上投下斑驳的光影。张信鹏则蹲下身,用手指轻轻拂去石碑上的尘土,“汪胜友”三个字在指尖下愈发清晰。

图为第七、八部分内容。 通讯员刘展摄。

12时整,实践队成员在纪念堂门口集合。白春扬望着门楣上“二七纪念堂”五个金漆大字,忽然发现“二”字的那一横比其他字略长,讲解员笑着说:“那是特意加长的,寓意工人阶级的队伍要永远延伸下去。”刘展低头翻看手机里的照片,从油画里的女工到议事厅的长桌,再到雪松树下的石碑,一张张照片串联起一上午的见闻。王明科掏出矿泉水喝了一口,瓶盖倒影里的纪念堂飞檐,正随着他的动作轻轻晃动。

图为二七纪念塔模型。 通讯员王明科摄。

此次实践中,河南工业大学“青史寻踪”实践队的5名学生,通过触摸带着历史温度的实物、观察复原的历史场景,近距离感知了发生在郑州的这段工运历史。从普乐园到纪念堂,从粗布棉袄到黄铜马灯,这些静默的存在,让百年前工人的呐喊与抗争,在午后的阳光里变得可触可感。

图为成员参观研学结束时队员合照。 通讯员刘展摄。