(通讯员 李宛玲 陈海东 林欣语 蔡沙沙 陈文楠)

为了解韶关地区的非遗项目,探索非遗项目与红色文化的创新融合发展,韶关学院瑶光绣影非遗传承实践团在暑期前往韶关学院创新创业学院、仁化县石塘堆花米酒工作坊和乳源县世界过山瑶博物馆等多地,参观非遗项目基地并亲手体验非遗项目,探索韶关非遗与红色文化融合发展的新路径。

在此次活动中,实践团有幸体验了红豆饰品的制作,成员们在初次尝试制作红豆发簪的过程中也是深有感悟。红豆饰品大多精致小巧,难的就是精雕细琢。无论是彩线的缠绕,还是珠子的穿联,都需要极大的眼力,同时也考验专注力和耐力。

图为实践团成员请教丹霞红豆非遗传承人如何制作红豆饰品。李宛玲 供图

图为外营草席非遗传承人给实践团讲解草席的制作步骤和工具的使用方法。陈文楠 供图

在活动中实践团发现了一项非遗项目的体验者很少,实践团上前观察体验,发现外营草席的制作过程十分枯燥,而且成品在审美上也很难吸引年轻人注意,因此很少有人来体验了解。在与非遗传承人的交谈中实践团了解到,外营草席的传承目前十分困难,除了材料的稀少、纯手工工艺制作周期长、产量低等原因外,在传承人居住的始兴县八一村里,只有两户人家在坚持做外营草席,而且大多数生意都来自传承人所在村里的亲戚朋友的支持,可见传播力度和范围十分小。当前市面上有大量机器制作的草席价格便宜,导致人工制作的外营草席虽然质量好,但是价格高没有市场竞争力,无法维持生计,也给外营草席的非遗传承带来很大阻力。

本次非遗校园体验活动让实践团的各位成员们深受触动。虽然近年来,韶关市在政策支持下致力于非遗文化的传承与创新工作,但部分非遗的相关资料和文创产品仍然十分贫瘠,许多非遗在其传承过程中可能由于传承与创新方式的缺乏而被时代遗忘。大家意识到非遗的发展和传承人的发展息息相关,探寻非遗创新发展道路,要从解决非遗传承人的发展困境展开研究。

图为实践团成员在石塘堆花米酒工作坊合影。陈海东 林欣语 供图

在韶关市仁化县玉粟酒坊,实践团成员参观并体验了石塘堆花米酒的制作过程。在参观体验的过程中,实践团成员注意到,工作坊里参与制作米酒的人员并不多,且工作坊里的工作人员都是来自一个家庭的家庭成员。带着疑问,实践团采访了工作坊的省级非遗传承人李玉粟之后了解到,原来石塘堆花米酒的生产经营以家庭小作坊方式为主,而且非遗技艺的延续主要依靠父辈间的传承。传承观念的保守,使得非遗传承人的规模难以扩大,石塘堆花米酒非遗技艺的传承面临着困难。虽然通过地标保护和文化活动的推广,石塘堆花米酒的市场知名度和需求大幅上升,但是石塘堆花米酒的传承仍然需要一代代传承人的延续发展,非遗传承人的培养依旧是非遗传承的关键所在。

随后,实践团成员又前往考察乳源县瑶族刺绣非遗工作站。工作站内包括文化展示区和文创产品区,其中文创产品区内瑶药锤、药浴包等产品,将瑶族刺绣与瑶药融合创新发展,给予了实践团成员关于非遗传承创新发展的新思路。瑶医瑶药的传统文化与瑶绣非遗的融合发展,同时宣传了瑶族的医药文化和非遗,有助于吸引更多不同群体关注瑶绣等非遗,扩大群众基础。根据这个思路,实践团成员以推动非遗与红色文化融合发展为主要思路,探索和寻找非遗与红色文化之间的联系,努力推动中华优秀传统文化的创新发展。

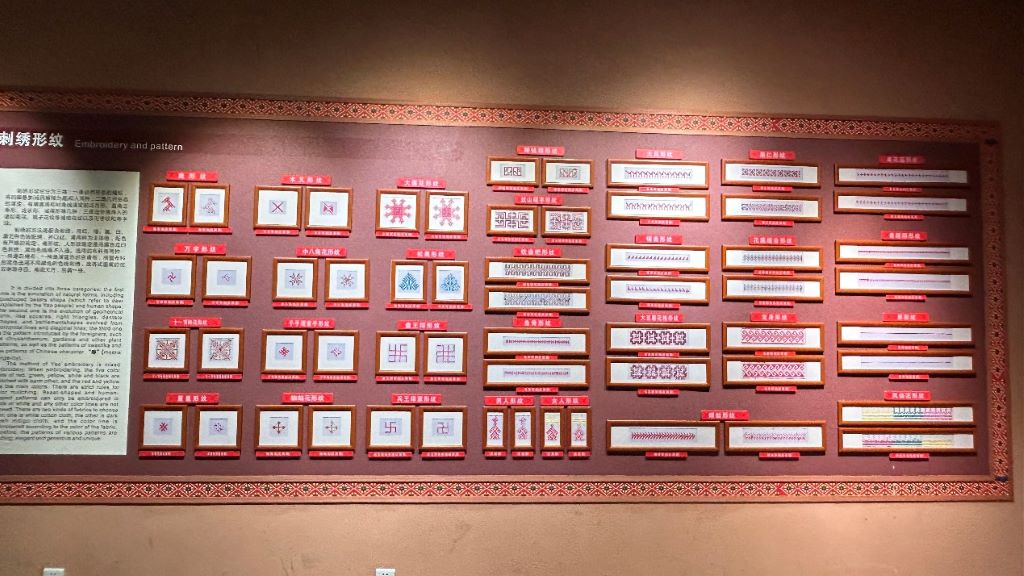

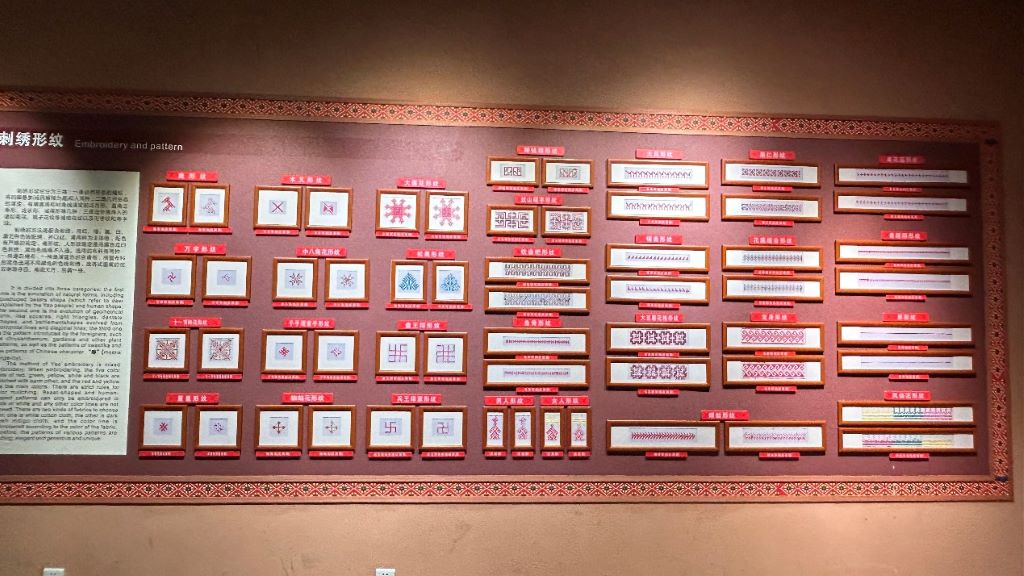

图为世界过山瑶博物馆瑶绣图案展示。林欣语 蔡沙沙 供图

走进广东省韶关市乳源瑶族自治县世界过山瑶博物馆,实践团成员们在讲解员的介绍下,深入了解了瑶族的文化特色、发展历史、瑶绣图案及寓意,一步步感受着瑶族刺绣背后的故事及魅力所在。在参观过程中,实践团深入了解了瑶绣的工艺特点,瑶绣采用反面刺绣,同时经常采用山水、花鸟动物等图案,来表达瑶族人民对大自然的敬畏和亲近。其中龙、凤、虎、蛇等形象则表达力量、智慧和吉祥的寓意。从工艺到呈现的形式,瑶绣都蕴含着先辈的智慧和力量。瑶族刺绣作为非遗,不仅是瑶绣技艺的载体,更是瑶族文化传承的载体。瑶族作为一个没有文字传承的民族,却用“瑶绣”承载了瑶族人民的历史记忆和文化基因,每一件瑶绣作品都是一份珍贵的文化遗产,寄托着无数瑶族人民的情感,红色革命时期的瑶绣作品更是展现着瑶族人民和中华儿女艰苦奋斗、奉献自我的精神品质与家国情怀。

非遗作为精神文明的载体,所承载的情感必定受到时代背景的影响,此次实践体验也引发了实践团成员的思考。中国是一个多民族国家,而非遗集中体现了中华民族的文化精髓,其重要性不言而喻。而中国人自小在红色教育中长大,深受历史的浸染,红色文化所带来的归属感、爱国情永远不会被时间所磨灭。由此,推动红色文化与非遗融合发展,使非遗的文创产品在表现形式上融入红色元素或者红色故事,既能传播红色文化,也能推动非遗的宣传与发展。