教稼之地,凤鸣高岗。二十世纪三十年代,西北地区赤土千里,灾荒频仍,“建设西北”“兴农兴学”呼声连绵。1934年,在中华农耕文明肇始之地杨凌,国立西北农林专科学校应运而生,开启了中国西北农业高等教育的篇章。佳气接终南,百代宏图奠胜基;晴光临渭水,千间广厦育英才。九十年来,数十代西农学子立志图强,赤诚报国;上下求索,敢为人先。秉承着诚朴勇毅的校训,牢记为党育人、为国育才的使命,胸怀社稷、情系三农,甘于吃苦、追求卓越,立心天地,再展新猷。为庆祝西北农林科技大学九十周年校庆,生命科学学院赴多地访校友专项团选择通过采访社会各界践行西农精神的校友,以彰显学校九十年来的学子从社会基础服务到农业科学研究方方面面的成就,并激励在校学生立大志,明大德,成大才,担大任。

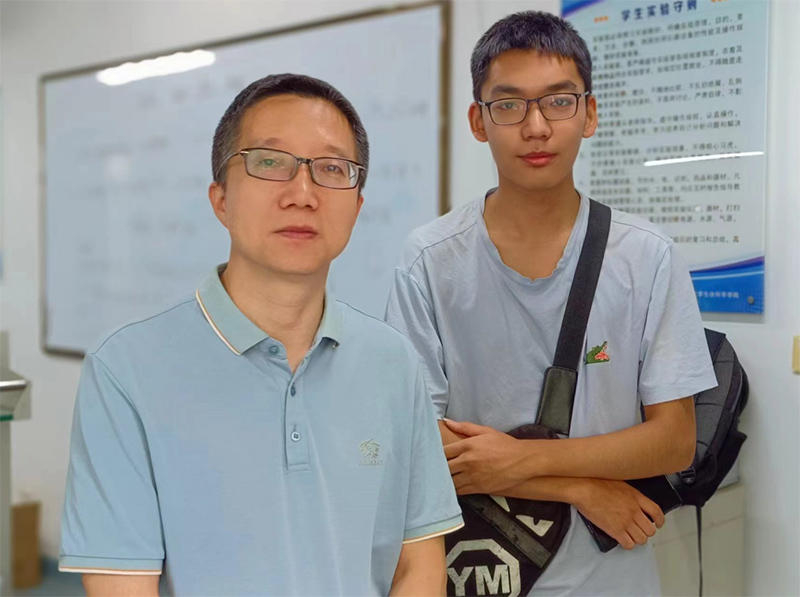

十分有幸,团队在生命学暑期实验课堂的课间采访到现西北农林科技大学副教授杨文权老师。杨老师于1999年参加西北农学院的教学工作,至今已有25年之久。在见到杨老师时,杨老师刚刚结束了教学任务,并有幸为其作采访。在采访中,团队了解到杨老师参加工作时是与西北农业大学(今西北农林科技大学)在1999年的四月份签署了工作协议。那时学校面积还比较小,8号教学楼也尚未建成。旧图书馆后面只有树林和田地。当时可以进行教学活动的教室就只有三号和五号教学楼,实验条件和教学条件都还比较艰苦;当时的学科建设也并不全面,生命学院当时还属于基础科学系,那时只有植物学,生物化学这两个学科。而现在,生命学院已经有植物学,生物信息学,遗传学,植物学等不同的学科,学科越来越全面了;除此之外,在老师当时上硕士的时候,学校的学科点还很少,导师也非常少,而且基本上都是国内的培养的硕士生导师。但现在这仅仅这10年的时间,学科环境就已经大不同于以前了——不止是老一辈的老师在努力,也有很多青年才俊都从国外回来,参加到学校的建设中,而且也都做的非常好,大家也合作得很愉快。在这二十多年来,学校取得了非常优秀的成果——从教学面积到学校基础建设,从学科建设到学科环境,在一代代老师与学生的努力下,西北农林科技大学始终在向着更光明的方向前进。

此后,老师也向团队成员列举了一些他在此前教学活动中认识的,在毕业后参加到各行各业工作中的优秀学生,这其中,既有在各个高校、科研院所从事基础研究工作的学者,又有扎根祖国边疆,投身社会服务与乡村振兴的地方公务员——他们都在用自己能做到的方式,扎根于各自的岗位,践行着敢于吃苦,追求卓越的西农精神。

采访的最后,老师也希望同学们能脚踏实,学习好基础的学科知识。只要学生认真做好专业的内容,都能取得一个相对满意的成果。同时,也希望学校越来越越发扬光大,学生为学校而感到自豪,并在以后能够取得更多成就。

通讯员 毋佳越 周夏妮

西北农林科技大学