为了更好的助力推广宣传特色优势产业,助力乡村振兴,为杨凌区农户提供技术帮扶,帮助农户秸秆处理所迫切需要的、也是农业发展的当务之急,8月1日-8月12日,西北农林科技大学水保学院赴杨凌科技支农实践团成员秉承学习、合作、服务的实践目标,于陕西省杨凌区展开了为期十一日的暑期社会实践活动,组织了对杨凌周边的农户进行调研,调查当地秸秆还田利用现状,包括农作物秸秆处理方式、综合利用情况以及种植情况等活动,取得了良好的活动成效。

杨凌作为中华农耕文明的发祥地,始终高度重视耕地保护工作,按照“严起来”的耕地保护总要求,耕地保护是“国之大者”,事关国家粮食安全,示范区党工委、管委会多次召开耕地保护工作专题会,研究部署制止耕地“非农化”,防止耕地“非粮化”工作。2021年以来,全区实施高标准农田建设项目2个,投入资金1476万元,建成高标准农田1.1万亩。2021年全区实施秸秆还田1.15万亩、增施有机肥1.6万亩,耕地质量等级逐年提升。杨凌始终坚持立足国家队定位,认真贯彻落实“藏粮于技、藏粮于地”战略,积极联合中国农业科学院、西北农林科技大学组建成立了中国杨凌耕地保护与质量提升创新中心,深化区校融合和科企融合,聚集整合耕地治理及质量提升科研力量,研究和转化耕地质量提升技术成果,大力应用和实施推广高标准农田项目,为全省乃至全国提供高标准农田建设样本。

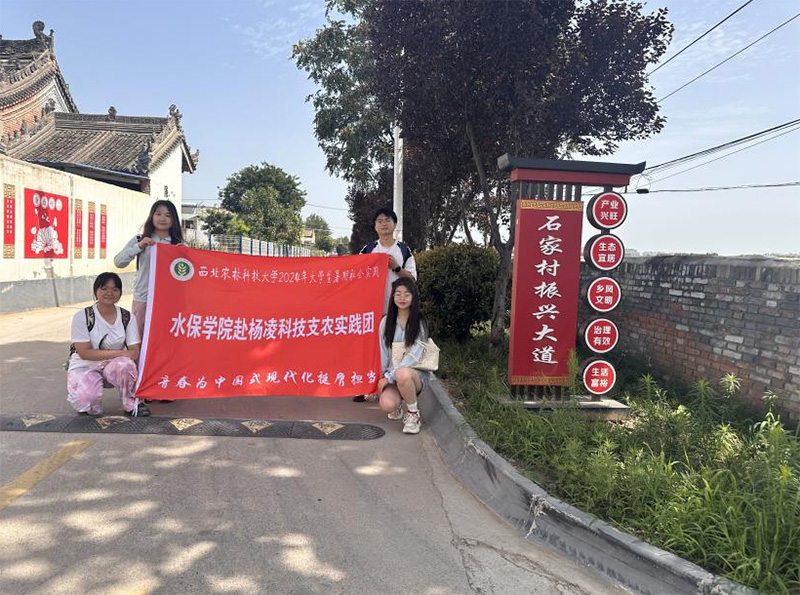

图1团队成员参观调查杨凌区石家村

8月2日上午,实践团前往石家村与当地村民进行交流。调查当地秸秆还田利用现状,包括农作物秸秆处理方式、综合利用情况以及种植情况。在交流中团队成员了解到,村民对目前秸秆还田技术和政策十分满意。秸秆还田具有促进土壤有机质及氮、磷、钾等含量的增加,协调比例失调的矛盾;提高土壤水分的保蓄能力;秸秆还田技术是保护环境、促进农业可持续发展的战略抉择。通过秸秆还田,能有效增加土壤有机质含量,改良土壤、加速生土熟化、提高土壤肥力。改善植株性状,提高作物产量;改善土壤性状,增加团粒结构等优点。秸秆还田的增肥增产作用显著,一般可增产5%~10%,是促进农业稳产、高产、高速,走可持续发展道路的重要途径。

图2团队成员与当地村民交流

据悉,石家村针对秸秆还田采用“周年冬小麦+夏玉米单产吨”半技术。该技术聚焦于关中地区耕地周年产量水平比较低,作物周年光热资源配置的利用效率不高,小麦播种前茬空置时间长,单项作业多,复式作业少,生产成本居高不下等瓶颈问题,研究并初步集成了关中灌区周年冬小麦+夏玉米单产吨半技术,立足耕地资源周年高效利用,通过农水结合,农机农艺融合,集高标准农田建设、地力提升、高效节水、高产栽培等技术于一体,实现品种与气候资源配置优化,地力持续培育与养分周年高效配置优化,投入与两茬作物高效生产配置优化,管理与作物周年生产配置优化,达到周年高效利用种、水、肥、地、药、光、热、作业机械及其作业效率等,大幅度提高耕地周年产量,降低周年生产成本。

图3团队成员深入了解石家村种植情况

在调查中发现,本技术与普通吨粮田技术相比,耕地周年单产提高300kg以上,亩减少劳动力投入2—3名,亩均节本增效200元以上。此项技术的应用可大幅度稳定持续提升耕地生产能力,具有显著的经济、社会和生态效益。

通过本次“三下乡”活动,水保学院的青年学子不仅将所学知识转化为服务社会的实际行动,也在实践中锻炼了自己,加深了对“三农服务”的理解。这次经历让团队成员深刻体会到作为青年一代的责任和使命,团队在实践中不断推动科学技术与农业农村各领域各环节深度融合,助力推广宣传特色优势产业,助力乡村振兴!

张雨欣 杨丹/文 杨丹/图