为深入挖掘胶东地区非物质文化遗产的深厚底蕴,推动传统木作技艺的活态传承,近日,曲阜师范大学“生阳隧火”社会实践团队走进山东省烟台市牟平区,以“非遗木作技艺”为主题,开展了一系列文化调研与体验活动,探寻传统工艺与现代生活的融合之道。

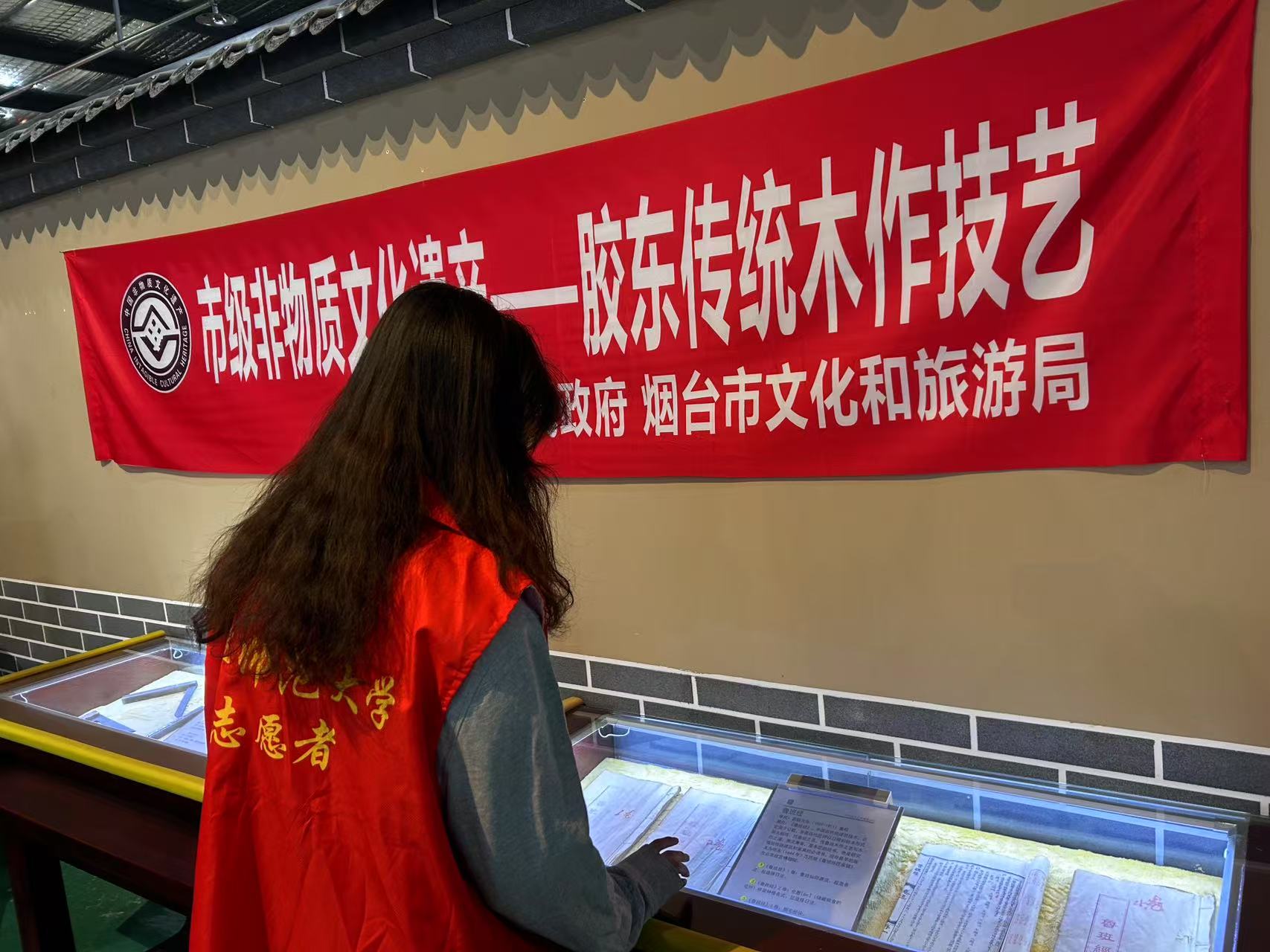

在牟平区杜木匠木工非遗展示馆内,团队成员近距离接触了胶东传统木作技艺的千年脉络。展馆内陈列着700余件传统木工物件,从鲁班锁、榫卯结构模型到传统农具、家具,每一件展品都凝聚着匠人的智慧与岁月的沉淀。通过实践体验钉钉子、拉大锯、推刨子等项目,参与者不仅感受到木工技艺的精细与严谨,更深刻理解了“以木载道”的文化内涵。

在即墨葛村,另一支实践团队探访了传承200余年的“榼子”制作工坊。榼子(即饽饽模具)以梨木为材,需历经画样、排料、拉荒、雕纹等十余道工序,刀法深浅一致、线条匀称,方成兼具实用与艺术价值的作品。传承人坦言:“雕刻榼子不仅是手艺,更是对匠心的考验。许多复杂图案机器难以替代,唯有手艺人才能赋予其灵魂。”

尽管木作技艺承载着厚重的文化价值,其传承仍面临挑战。团队成员了解到,传统木工技艺学习周期长、经济效益低,导致年轻人难以坚持。一位老匠人感慨:“许多学徒只学皮毛便转行,真正能沉下心的寥寥无几。”

为破解传承难题,当地探索出“非遗+研学”“非遗+旅游”等新模式。牟平区依托木工非遗基地打造美润研学教育基地,常态化开展“争做非遗小传人”活动,吸引近千名中小学生参与体验,让传统技艺走进课堂。同时,部分工坊引入新媒体推广,通过直播、短视频展示制作过程,激发公众兴趣,拓宽非遗产品的市场渠道。

在保护传统工艺的基础上,胶东木作技艺也积极拥抱现代科技。例如,利用3D打印技术复原古法器具,通过虚拟现实重现历史场景,为非遗传承注入新活力。此外,木工技艺与文创设计结合,开发出鲁班锁拼图、榼子主题工艺品等衍生品,既保留传统美学,又契合当代审美需求,成为文旅市场的热门商品。

胶东木作技艺的传承之路,是一条连接过去与未来的纽带。通过社会实践的深度参与,更多人认识到:非遗保护需“守正”亦需“创新”,唯有让传统技艺融入时代脉搏,方能使其历久弥新。未来,胶东将继续以匠心守护文化根脉,以创新激活非遗生命力,让木作之美代代相传。