盛夏傍晚,平湖街巷在西瓜灯群众文化系列活动期间常能见到这样的景象:翠绿西瓜被镂刻成玲珑灯盏,内点红烛。这抹独特的光影背后,站着一位与西瓜灯相伴四十载的匠人——沈伯仁。

近日,浙江财经大学经济学院赴浙江平湖“瓜香传乡韵,品牌赋新能”实践服务团来到平湖市,开展为期一周的暑期社会实践活动。在此次实践活动中,实践团有幸与沈伯仁师傅交谈,探秘其与西瓜灯艺术缔结的文脉,聆听这位八旬老人用刀尖在瓜皮上书写艺术人生的故事。

笔走戎马绘瓜灯,半世沉浮艺心永恒 沈师傅自幼便热爱绘画,以至于十五载军旅生涯,依旧带着画本走南闯北。转业至平湖后,曾跟随平湖美术老师朱老师继续研习书画。沈师傅接触到瓜灯艺术后便积极投身其中,将国画的写意笔法融入雕刻,创作了"雕、刻、挑、挖、绘"五法,逐步形成线条粗犷而不失灵动、富有韵味的个人风格,同时,在动刀前,会勾勒线稿,确保构图精准。听着沈师傅娓娓道来这些历程,实践团深刻体会到沈师傅对艺术热爱与追求。

图一:雕刻西瓜前设计的线稿

防腐革新,巧思制器 针对西瓜灯易腐特性,沈师傅结合医学知识研发防腐工艺,独创的技术成功将瓜皮保存期延长至3-5天,室内环境可达一周。在雕刻技巧上,沈师傅提到:“刻瓜手法的轻重都会造成不同的影响,太轻不透光,太重瓜皮会裂。”就此特地设计了一套专属工具,既解决力度控制难题,又提升创作效率。

图二:自制的刻瓜工具

图三:沈师傅为实践团展示刻瓜

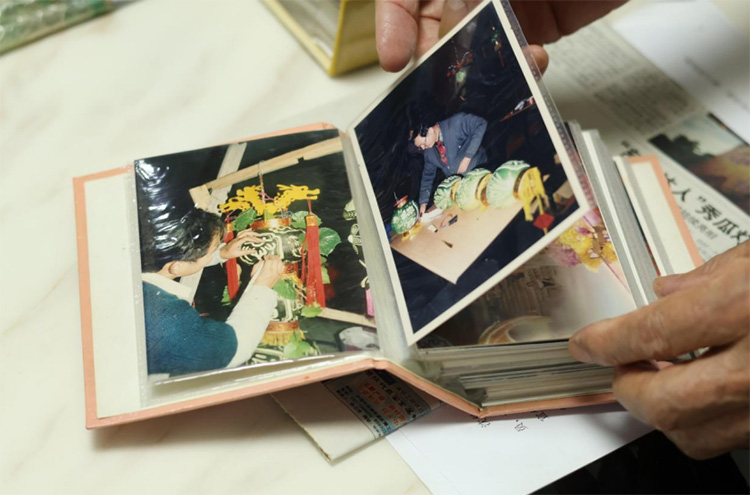

刀锋连今古,瓜灯续文脉 如今,这项拥有三百余年历史的瓜灯艺术正焕发新生,沈师傅积极开设刻瓜灯课堂,与青年爱好者们双向推动,搭建起传统技艺与年轻世代的文化桥梁。沈师傅还跟我们分享了一沓厚厚的相册,介绍了当时为比赛而创作的“龙凤煲”、2010年上海世博会的刻瓜表演、向外国友人展示瓜灯里的“中国美学”等。沈师傅以瓜皮为卷,刀锋作笔,从校园稚子到世博舞台,让平湖瓜灯成为跨越代际与国界的文化图腾,每一道刻痕都浸润着"外圆内方"的生活智慧,在传统与现代的对话中,镌刻出非遗文化永恒的生命力。

图四:珍贵的瓜灯相册

图五:实践团与沈师傅的合影

从军旅丹青到瓜田刀影,我们看到的不仅是一位热爱艺术的学者画家,更是为非遗打破难题、传承延续的推动者——用医学智慧为非遗赋能保鲜,以教育薪火为传统培元。这个蝉鸣阵阵的夏日,且让我们循着瓜灯映出的光路,共赴一场跨越时空的文化之约,看那翠色瓜衣上,如何绽放出令世界惊艳的文明之花。