在红安县高桥镇彭家村的绿野间,坐落着一座平凡而又特殊的农家小院。这里,便是开国上将陈锡联的诞生之地。当“将星启航”实践团的足迹踏入这片土地,一口刻着“将军井”的石碑,率先牵出一段跨越百年的传奇——这口井,藏着陈锡联将军与故乡最本真的羁绊。

井畔的命运伏笔

童年的陈锡联和伙伴在井边抓青蛙,不小心掉进了井里,路过的四叔把他从井里捞了上来,后来乡亲们都风趣地说,没有想到这一捞捞出了一个共和国的上将。这个从乡土里摸爬滚打的孩子,终将在时代的惊涛中破浪而出。

后来,少年投身革命,从鄂豫皖的烽火到长征的雪山,从夜袭阳明堡的硝烟到新中国的建设,一路披荆斩棘。而故乡的井,静静流淌成精神的图腾——它见证过将军的青涩,更映照出共产党人“从群众中来”的根脉。

旧居:岁月打磨的人生注脚

斑驳砖墙前,“陈锡联同志旧居”的匾额泛着柔光。推开门,旧木柜、素色床帐在日光里沉默,却又字字千钧:这简朴的陈设,是将军戎马一生的底色——不恋浮华,只向光明。

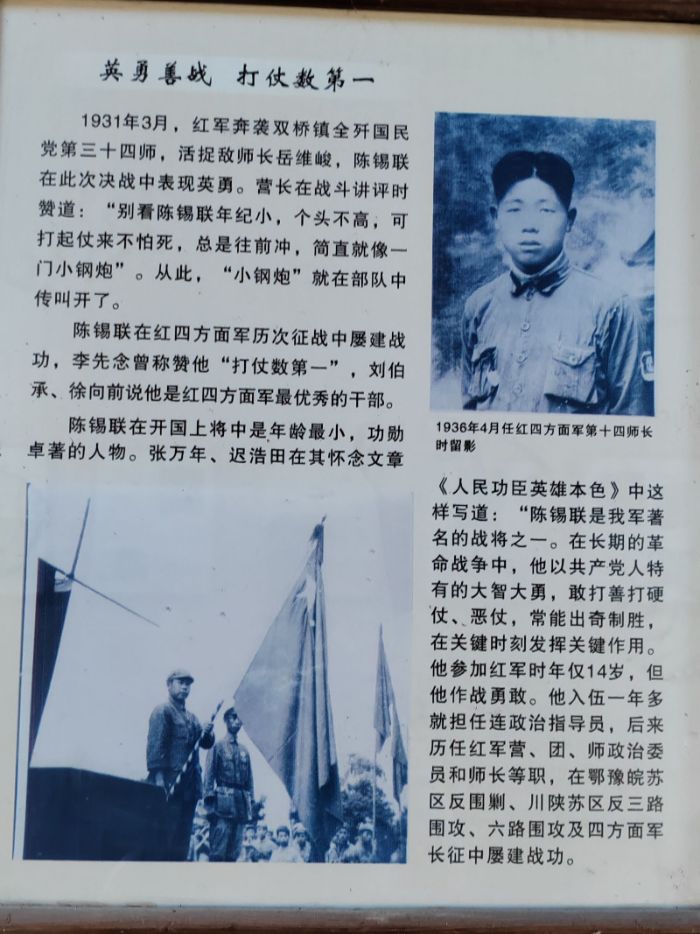

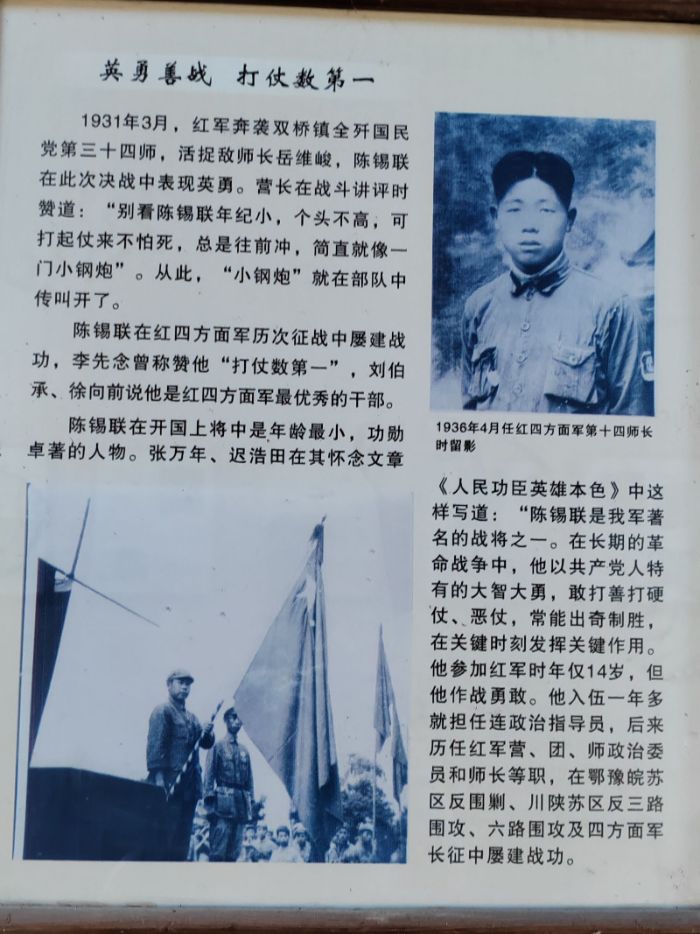

14岁从军的旧照凝着坚毅,而更早的1931年双桥镇硝烟中,年轻的陈锡联已如利刃突入敌阵:全然不顾身形单薄,活捉敌师长岳维峻。冲锋时的悍勇让营长惊赞脱口:“别看这娃个子不高,打起仗来像一门炸开的小钢炮!”这句战场惊叹,成了他战斗生涯最鲜活的注脚。

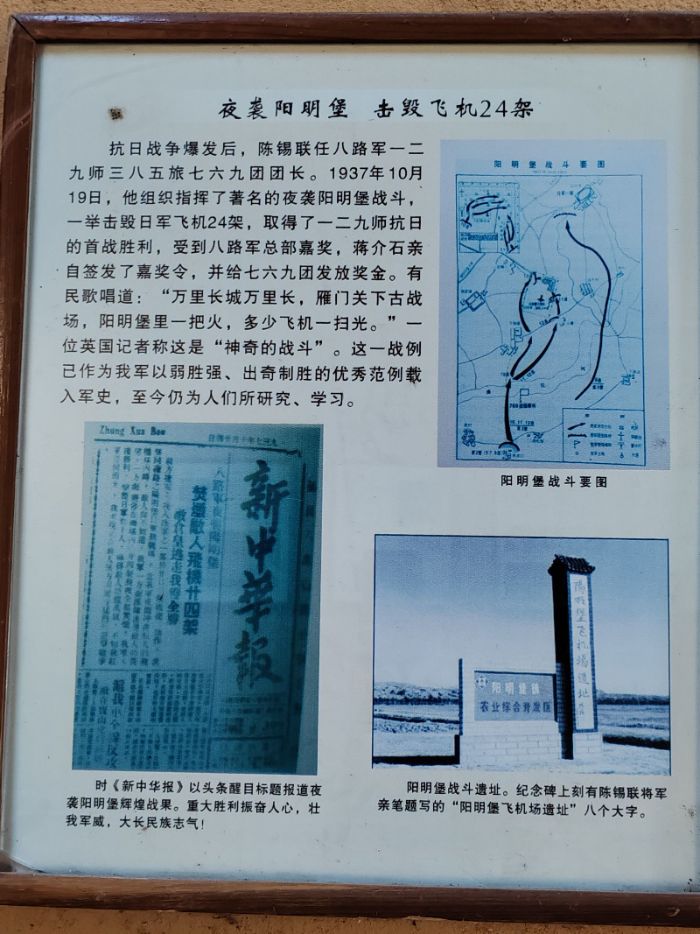

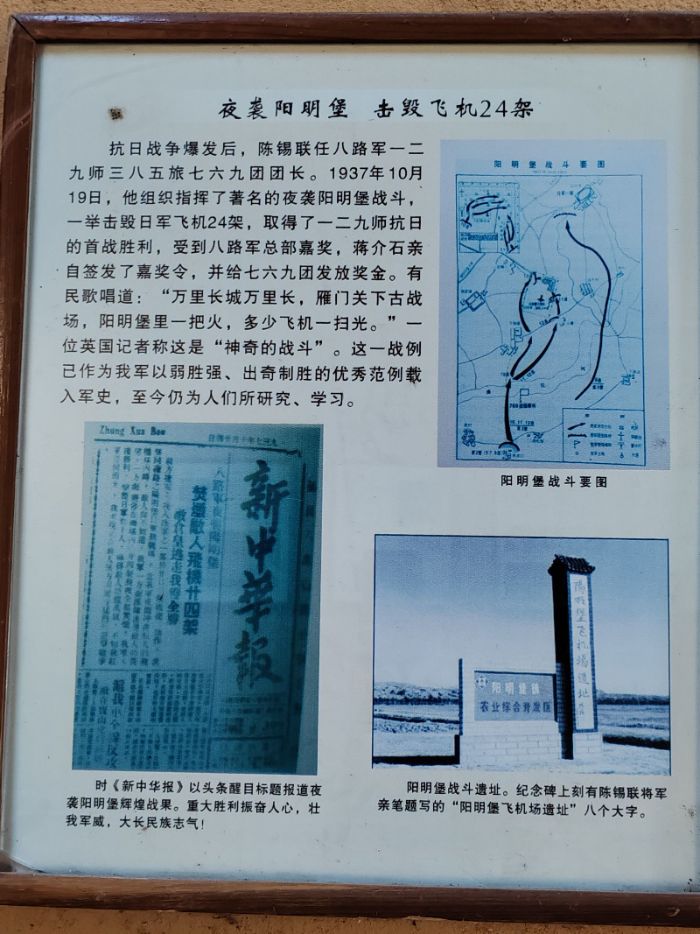

夜袭阳明堡焚毁24架敌机的史料仍带着硝烟温度,刘伯承、李先念的赞誉字字铿锵……从双桥镇的“小钢炮”初鸣,到阳明堡的雷霆破阵,桩桩战绩既剖开“打仗数第一”的战将本色,更照见共产党人将“敢打硬仗、善出奇兵”的血性,淬炼成了穿透岁月的精神炮火。

传承:在乡土里对话历史

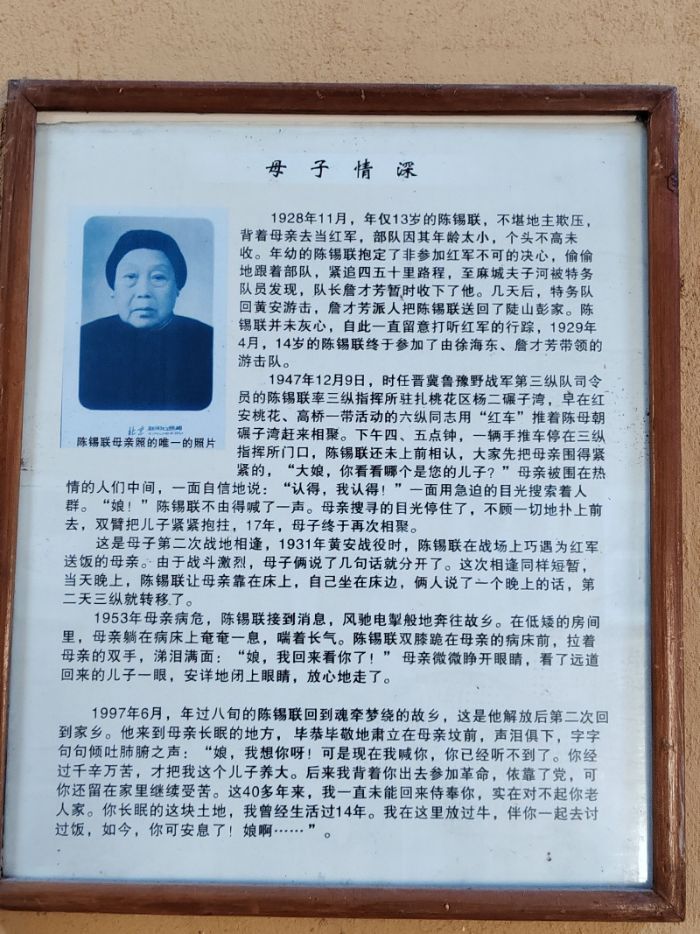

实践团围坐在农家堂屋。“陈奶奶,刚才在陈锡联将军旧居里看到了“母子情深”的故事,您可以给我们讲讲吗?”

“他13岁那年,娃瞅着地主逼得没活路,连夜背娘要当红军!部队嫌他小不收,他疯了似的追四十多里,鞋底磨穿,脚指头全是血泡……” 陈奶奶比划着说到。

堂屋阴影里,将军井的波光映上窗纸。陈奶奶继续说道“娘给部队送饭,瞅见个眼熟身影,刚喊‘锡联’,他红着眼攥住娘衣襟,又突然松开——仗还没打完啊!母子俩就着枪炮声说了半句话,他转身又冲回阵地。”

暮色漫过旧居石墙,将军井碎成银鳞。那些被炮火锻造的刚强里,嵌着最柔软的牵挂:13岁背母参军的倔强,战场边攥衣又松的仓促,病床前跪守的泪光……当乡亲们的讲述漫过时光,我们懂了——将军的“小钢炮”,一半炸碎敌人,一半暖透故乡。

从将军井的波光,到旧居的砖缝,再到展柜里的史料,彭家村的每寸呼吸都在诉说:真正的将星,永远与山河同辉,与人民同心。当“将星启航”的脚步叩响历史之门,红色基因正以最鲜活的姿态,在传承中澎湃生长——这,或许正是故乡与将军相互馈赠的永恒答案。