七月五日的黄昏,夕阳斜斜漫过马鞍山大剧院的玻璃幕墙,我攥着发烫的志愿者证件,跟着队伍穿过后台走廊。红马甲的布料蹭过皮肤,带着新衣服的褶皱感——这是我和这座剧场故事的开始。

一、烟火里的责任:志愿是无数个“此刻”的拼图 (一)入场:在问号与感叹号间奔走

歌剧厅双号入口的大理石墙面泛着冷光,我挺直腰板站岗,却在第一个观众靠近时慌了神。是位抱着孙女的老奶奶,颤巍巍递过票:“姑娘,我眼神不好,这‘7排12座’咋找呀?”我突然想起培训时学的“三确认”——先看楼层、再对排号、最后定位座位。搀着老人上坡时,她裤脚蹭到我手背,带着傍晚的潮气,却比空调风更让人踏实。

更惊险的是个扎羊角辫的小女孩,在人群里哭着找妈妈。我蹲下来时,闻到她发间的草莓香,刚掏出纸巾,就见一位女士挤过来,手机还攥着没打完的求救信息。后来才知道,她们是第一次来剧院,妈妈去买水的工夫,孩子就被人群冲散了。“以后别让孩子离开视线呀。”我轻声提醒,却被女士反过来感谢:“你们在,我们才敢放心。”

甚至有位外国留学生,举着票用英语问“Even-numberedentrance?”我磕磕绊绊用学过的词汇解释,他听完笑着比了个“OK”,阳光透过玻璃落在他肩头,那一刻突然懂了:志愿的语言,有时不用流利,只要真诚。

(二)中场:暗处的眼睛与双手 幕间休息的十分钟像被按下快进键。有观众突然头晕,我们立刻推来轮椅;有孩子把爆米花撒了一地,我和另一位志愿者蹲下来,他拿着小扫帚学扫地,仰头说“姐姐,我以后再也不乱扔啦”;还有位阿姨举着手机求助:“能帮我和舞台拍张合影吗?我女儿在外地,想给她看看。”我们举着手机找角度,身后传来其他观众的笑声:“这张好!把灯光都框进去啦!”

后台通道里,演员们擦着汗路过,道具组忙着调整渔村布景的绳索——原来台上的“风平浪静”,全靠台下人在暗处拉紧每一根线。我突然明白,志愿和剧场一样,光鲜留给舞台,坚守藏在幕后。

(三)散场:在褶皱里捡拾故事 最后一位观众离场时,剧场的红光暗下去,我们的工作才真正开始。弯腰捡垃圾时,指尖触到一张被踩皱的纸条,展开是铅笔字:“今天陪妈妈来看戏,她哭了三次,我第一次发现她的白发这么多……”字里的褶皱和泪痕,让我攥着纸条发怔。

归位座椅时,左边的志愿者突然喊:“看!这里有个发夹!”是个珍珠发卡,在红色椅面泛着光。我们把它和纸条一起交给工作人员,仿佛在传递一串无声的故事——原来散场后,剧场里还藏着这么多未说出口的情绪。

那天最后,我们二十多个志愿者分成四组打扫,有人哼起话剧里的插曲,有人笑说“今天走的路能绕剧场三圈”,空荡荡的观众席里,回音把疲惫都泡软了。

二、星光下的震撼:舞台击穿平凡的瞬间 志愿服务的间隙,我总忍不住偷瞄舞台——那些被聚光灯点燃的时刻,像流星划过烟火缭绕的夜。

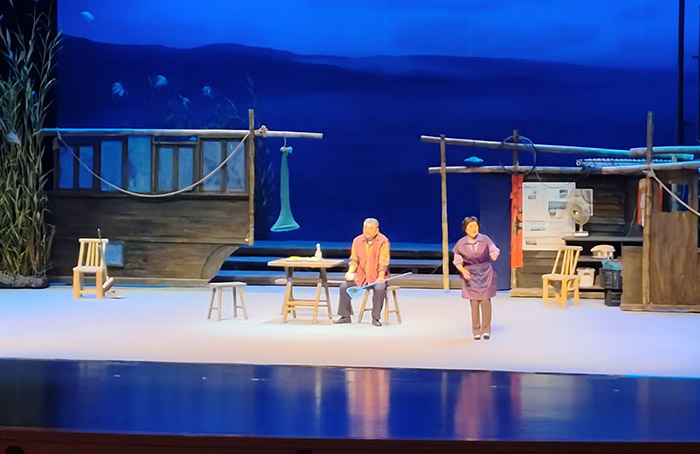

(一)渔村布景:旧物里的时光密码 话剧《潮音》(化名)的渔村场景太逼真:旧船的木板裂着缝,边缘刻意做了海风侵蚀的斑驳;竹椅上的藤条磨得发白,仿佛真被老渔民坐了几十年;最绝的是那盏煤油灯,玻璃罩里的“火苗”竟会随着演员的动作摇晃——后来才知道,道具组为了这盏灯,研究了老渔民的生活习惯,连灯芯颤动的频率都反复调试。

演员的台词带着本地口音,吵架时的方言骂骂咧咧,和解时又突然哽咽。有一幕老两口坐在桌前,爷爷给奶奶盛汤,手却抖得厉害,汤洒在桌上,奶奶默默擦干净,两人没说一句话,台下却传来压抑的抽泣——原来最戳人的戏,藏在不用台词的细节里。

(二)红雾骤起:一秒点燃的情绪风暴 20:46分,舞台突然被红色吞没。浓烟里,两个演员撕心裂肺地挣扎,像是被命运推搡的困兽。灯光从刺眼的红,渐渐褪成血色的暗,背景音里的浪涛声突然静止,整个剧场仿佛被按了静音键。我站在侧门,看见第一排的大叔攥紧了拳头,后排的姑娘用纸巾捂住嘴,连呼吸都变得小心翼翼。

红雾散尽时,掌声像潮水般涌来,却又突然戛然而止——演员谢幕时,有人发现他们的衣服上还沾着“烟灰”,那是特效组用特殊材料做的,摸起来像粉末,却不会弄脏皮肤。原来所谓“震撼”,不过是无数人在幕后死磕细节,才让台上的一秒钟,成了观众心里的一辈子。

(三)观众群像:眼泪与惊叹里的共鸣 我见过穿西装的年轻人,举着手机录下演员谢幕的瞬间,嘴角还挂着没擦的泪;见过白发苍苍的老人,拉着同伴说“这戏里的苦,我年轻时也熬过”;更见过孩子睁大眼睛,拽着妈妈的衣角问“他们是真的在吵架吗”。

散场时,一位妈妈蹲下来教女儿:“以后看演出,不能随便说话哦。”小女孩似懂非懂地点头,却在转身时模仿起演员的动作——原来艺术的种子,就是这样在不经意间落进心里的。

三、烟火与星光的回响:志愿之外的生长 七天志愿结束,红马甲上的褶皱被磨平,我心里的褶皱却被一一撑开,露出新的纹路。

(一)沟通:从“怕开口”到“会倾听” 以前在人群里说话会发抖,现在却能笑着问观众“需要帮您找座位吗”。有次遇到位聋哑人,他指着座位号打手语,我急得冒汗,旁边的志愿者姐姐却掏出手机,打字问“您是要找11排3座吗?”原来沟通的本质,不是说得多好,而是让对方“接收到”。

那个傍晚,我学会了观察:老人问路时要放慢语速,年轻人更在意效率,孩子需要蹲下平视——世界的声音有千万种,志愿教会我用眼睛和心去“听”。

(二)奉献:双向的光,照亮彼此 有位观众散场时塞给我一颗薄荷糖:“看你们站了一晚上,润润喉。”糖在掌心化出凉意,却让心里发烫。更难忘的是话剧里的某个瞬间,当舞台上的老渔民说出“人活着,总得有点盼头”,我突然鼻酸——原来被艺术打动的人,会更想把这份温度传递给别人。

以前以为“奉献是牺牲”,现在懂了:当你为别人撑伞时,自己也会站在阴影里的光里。

(三)艺术:从“遥远的星”到“脚下的泥” 后台探秘时,我看见道具师拿着砂纸打磨新做的木箱,木屑落在他的工装裤上;演员们卸妆时,额头的汗珠顺着皱纹滑落,黑眼圈里藏着疲惫。原来那些“闪闪发光”的角色,都是凡人用血肉之躯撑起来的。

现在路过剧院,我不再觉得它是“高冷的殿堂”——它装着普通人的哭与笑,藏着志愿者的汗与歌,连座椅缝隙里的灰尘,都沾着生活的烟火气。

离开时,我又经过歌剧厅的双号入口,大理石墙面映着暮色。红马甲早已脱下,可那些弯腰捡垃圾的时刻、观众眼里的光、舞台上的红雾,都成了身体里的一部分。

马鞍山大剧院的志愿经历,就像一场烟火与星光的相遇:烟火是脚下的责任,踏实又具体;星光是头顶的艺术,浪漫又辽阔。而我,在这场相遇里,终于明白——最动人的故事,永远发生在“真实的人”与“发光的梦”之间。