为深入贯彻党的二十大精神,落实“时代新人铸魂工程”,历史学院、考古学院“追寻革命足迹赓续红色血脉”实践调研团聚焦“革命文物寻访与研究”主题,于7月26日至30日赴陕西、山西多地,循着红色军工遗址的脉络,探寻中国共产党领导下军工事业从无到有、由弱至强的奋斗历程。团队在陕甘边的岩洞里触摸土法造枪的温度,在太行山脉的兵工厂见证精益求精的匠心,在烈士陵园的丰碑前缅怀军工先烈的忠魂,于历史现场体悟“自力更生、艰苦奋斗、精益求精、保家卫国”的红色军工精神,为青年学子厚植家国情怀、涵养工匠品格注入了鲜活养分。

薛家寨岩洞:军工星火的燎原起点 7月26日,团队首站抵达陕西铜川耀州区,在陕甘边革命根据地照金纪念馆与薛家寨旧址,开启了对红色军工源头的探寻。照金纪念馆内,一组“薛家寨军械厂”场景复原展陈格外引人瞩目:石磨改造的碾药机、铁匠炉旁的枪坯、窑洞壁上悬挂的“土法造枪图谱”,静静诉说着1933年红军在薛家寨创建军械厂的艰辛。

沿陡峭石阶登上薛家寨四号岩洞,岩壁上斑驳的凿痕仍清晰可辨——这里曾是陕甘边红军最早的“兵工厂”。讲解员指着岩洞角落的铁砧说:“当年12名铁匠在油灯下日夜赶工,用缴获的铁轨锻打步枪,每支枪要经过72道手工工序,虽射程不足百米,却是红军反‘围剿’的重要武器。”在岩洞深处,团队发现了一处隐蔽的弹药储藏坑,泥土中还残留着硝石的痕迹,印证着“一粒火药一粒金,节省如同打敌人”的军工传统。

在“军械厂战士群雕”前,团队成员驻足良久。这群平均年龄不足22岁的青年,在缺医少药、粮食匮乏的条件下,创造了月产30支步枪、百枚手榴弹的奇迹。“国帜三易”遗址前,师生们举起右拳庄严宣誓:“继承军工先辈志,敢教日月换新天”,誓言在山谷间回荡,仿佛与八十多年前红军战士的呐喊隔空交汇。

太行深处:军工体系的协同密码 7月28日,团队走进山西武乡八路军太行纪念馆,一幅“太行军工分布图”揭开了抗战时期军民协同的军工图景。展馆内,“军工动员令”手稿字迹遒劲:“每村设铁匠炉,每户献废铁,人人学造弹”,生动展现了1938年八路军总部在王家峪发出军工动员令后的壮阔场景。

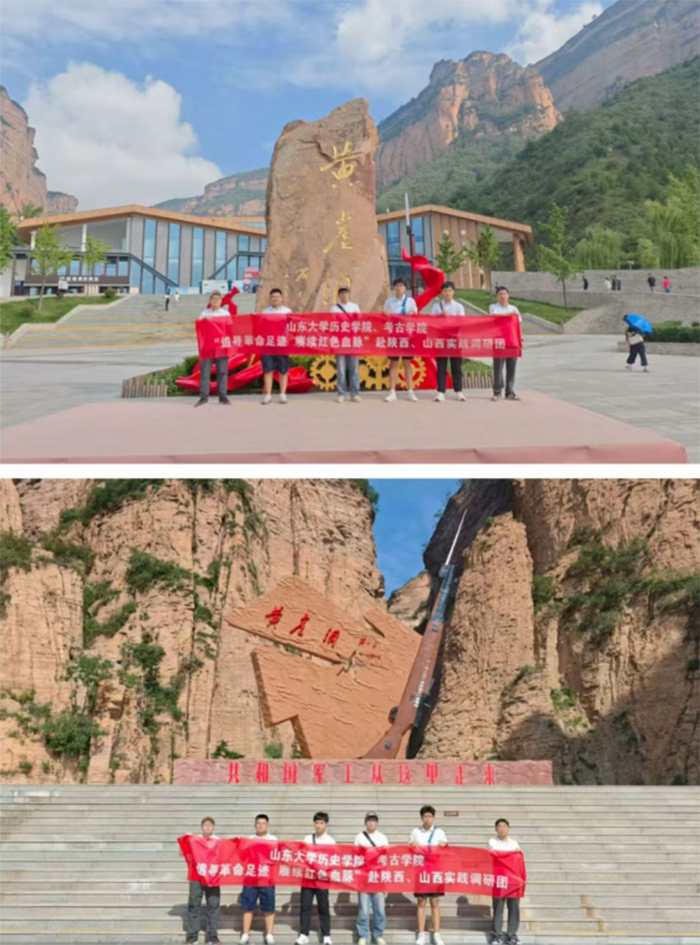

次日,团队深入黎城县黄崖洞兵工厂旧址,这座被誉为“八路军军工摇篮”的兵工厂,藏于太行山脉的悬崖峭壁间。在“机器房”遗址,锈迹斑斑的车床仍保持着工作姿态——正是这些从敌占区抢运的设备,让兵工厂实现了步枪标准化生产,造出了“太行造”步枪。“1941年黄崖洞保卫战,兵工厂职工与战士并肩作战,用自制的掷弹筒击退日军11次进攻,以伤亡166人的代价歼敌千余”,讲解员的讲述让团队成员动容,在兵工厂旧址前的集体默哀,是对“军工战士”最好的告慰。

毗邻黄崖洞的晋冀鲁豫白求恩国际和平医院旧址,则诠释了军工与后勤的血肉联系。展柜里的“药箱与工具箱”并置陈列:药箱里的磺胺为伤员消炎,工具箱里的扳手为枪支保养,医护人员与军工工人常共用一盏油灯,深夜里交替处理伤口与枪械故障。“战士在前线拼杀,我们在后方把枪擦亮、把人救活,都是为了胜利”,老工人回忆录中的这句话,成为军民协同的生动注脚。

军工丰碑:从战场到建设的精神传承 7月30日,团队的研学之旅在长治市迎来升华。太行太岳烈士陵园内,“军工烈士墙”上镌刻着326个名字,其中既有黄崖洞保卫战中牺牲的军械科长刘贵福,也有刘伯承工厂里因试验新炮弹牺牲的青年技工王巧珍。“他们中最年轻的只有17岁,为了让前线战士有称手的武器,把生命永远定格在了机床旁”,陵园管理员的话让现场寂静无声。

山西抗日五专署旧址的“军工档案”展,揭示了根据地军工发展的制度密码:从“原材料统购统销”到“技术革新奖励条例”,这些泛黄的文件见证了党领导下军工管理体系的逐步成熟。而不远处的刘伯承工厂旧址,1947年“生产竞赛”的标语仍清晰可见:“多出一发炮弹,多消灭一个敌人”。据记载,该厂工人创造的“快速装弹法”,使炮弹日产量提升3倍,为淮海战役提供了关键支援。

在工厂旧址的“创新墙”前,团队成员发现了一组特别的展品:老工人手绘的“炮弹改良草图”与当代军工院校的设计图并置,线条虽异,却同样凝结着“精益求精”的匠心。这种精神的延续,正是红色军工最珍贵的遗产。

从照金的岩洞军械厂到黄崖洞的现代化兵工厂,从抗战时期的土法造枪到解放战争中的技术革新,红色军工遗址记录的不仅是武器装备的进步,更是中国共产党人“把一切献给党”的赤诚、“自力更生”的坚韧、“军民同心”的智慧。作为新时代青年,我们当以此次研学为契机,在红色军工精神中汲取志气、骨气、底气,让“精益求精、保家卫国”的匠心薪火相传,在强国建设、民族复兴的征程中,续写属于我们这代人的“军工答卷”。