习近平总书记指出:以人民为中心,就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点。把人民作为文艺表现的主体,把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文艺工作者的天职。

1905年,

任庆泰在丰泰照相馆拍摄《定军山》,

中国电影自此正式拉开序幕。

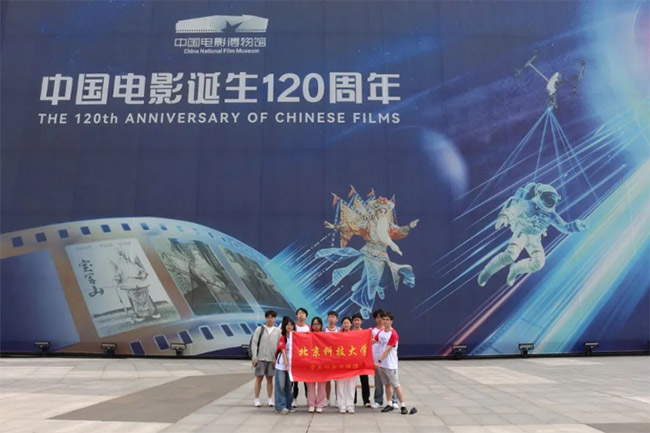

至今,中国电影已走过120年。

两甲子光阴中,前辈历经风雨,为中国电影书写下无数文辉煌篇章。在这个特殊的时间节点上,机源四方·帧影锋行实践团前往中国电影博物馆,感受中国电影的发展历程,了解到各种影视制作技术。

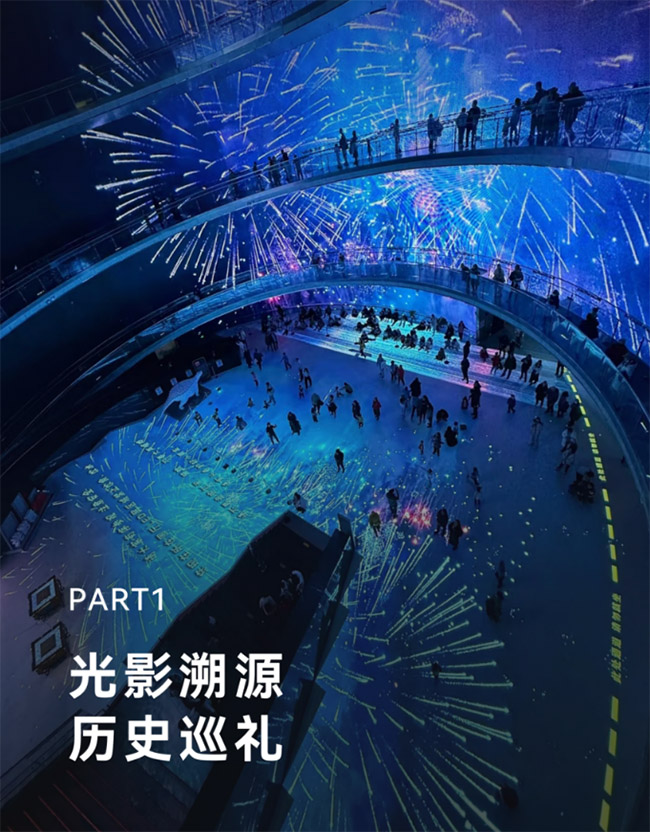

下午两点,我们准时踏入了这座光影的殿堂。在讲解员的引导下,首先走进了电影发明厅。从早期的皮影、走马灯,到卢米埃尔兄弟的第一台放映机,直观地感受到了电影从无到有的技术演进。这不仅是一次知识的科普,更让我们深刻理解了电影作为“第七艺术”,其根基是人类对记录与再现世界的渴望和不懈的技术探索。

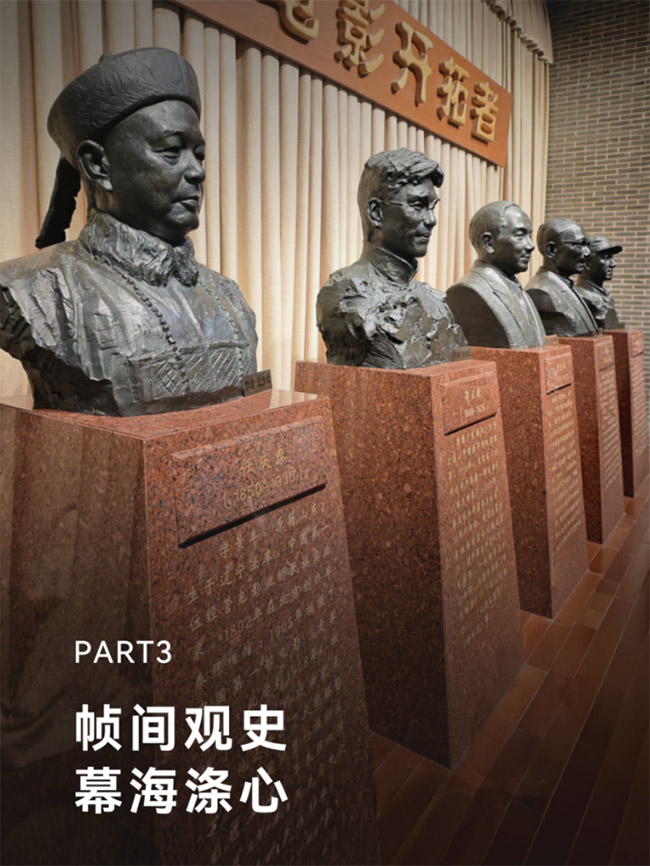

■博物馆内景

■跟随讲解员参观

随后,步入中国电影发展史展区。从1905年《定军山》的第一次定格,到三四十年代左翼电影的救亡图存,再到新中国成立后“十七年电影”的红色经典,以及改革开放以来第五代、第六代导演的艺术探索,一条波澜壮阔的百年光影长河在我们面前徐徐展开。

每一张泛黄的海报、每一台老旧的摄影机、每一个经典的银幕形象,都不仅仅是艺术品,更是不同历史时期社会现实、集体记忆与价值追求的生动切片。

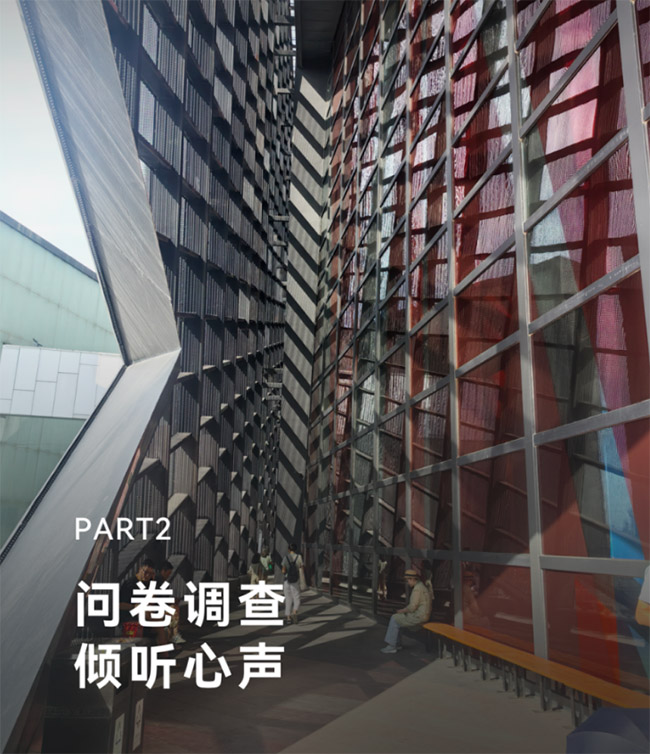

■展厅外景

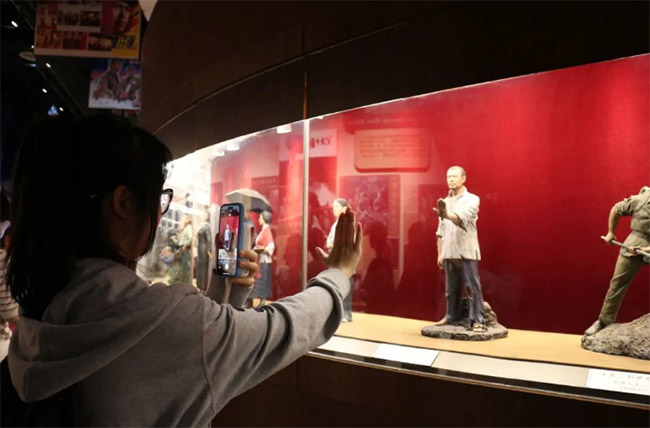

■成员自行参观学习

最后,参观了电影制作技术区,深入了解了从剧本创作、拍摄、剪辑到后期特效、声音合成的全过程。这种对“银幕背后秘密”的揭示,让我们从纯粹的电影观众,开始转变为具有鉴赏力的研究者。

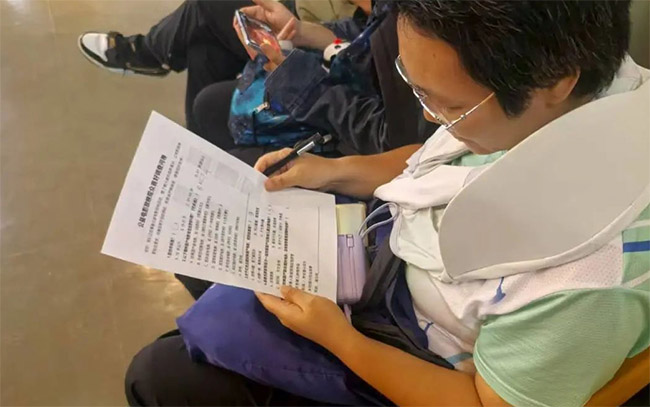

参观结束后,团队成员在博物馆出口及休息区,针对不同年龄段的游客,随机发放了我们精心设计的调查问卷。

问卷围绕“观影频率与偏好”、“对国产电影的看法”、“电影的社会功能”等核心问题展开。团队成员不仅分发问卷,更主动与部分游客进行简短交流,倾听他们对电影最真实、最直接的看法。这一小时的互动,成功收集到了宝贵的社会反馈数据,同时实现了从宏大的历史叙事向鲜活的个体体验的视角转换。

■发放问卷搜集群众意向

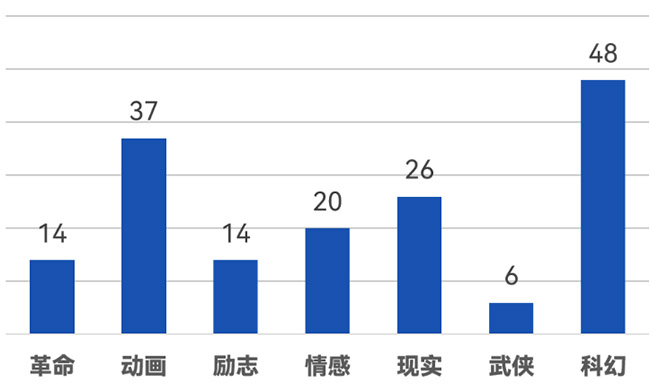

通过问卷调查发现,当代观众的审美需求日益多元化,对电影的思想性、艺术性提出了更高要求。这启示我们,一个健康的电影市场,既要尊重观众的选择权,满足市场的多样化需求,又要通过优秀的文艺作品,对社会主流价值观进行正向引导,实现社会效益与经济效益的统一。

■不同类型影片喜好人数

此次实践,不仅是一次知识的单向输入,更是一场思想的碰撞与升华。

电影是高度依赖技术的工业产品,但其真正的生命力在于人文关怀。无论是早期的无声电影,还是当今的数字特效大片,能最终打动人心的,永远是其中蕴含的人类情感、道德求索与社会思考。这让我们深刻认识到,作为未来的建设者,无论是从事何种行业,都必须坚持“人本主义”的价值底色,让技术服务于人,而非异化人。

■欣赏人物设计

中国电影的百年历史,是一部与国家民族命运同频共振的交响史诗。在国家危亡之际,它是唤醒民众的号角;在和平建设时期,它是凝聚人心的赞歌;在思想解放的年代,它又是反思历史、探索人性的先锋。艺术作品从来不是空中楼阁,它深刻地植根于其所处的时代土壤。

此次中国电影博物馆之行,对团队而言收获巨大,意义深远。

通过对中国电影发展史的系统梳理,我们完成了从“感性影迷”向“理性研究者”的初步转变。此外,此次问卷调查实践有效提升了社会调研能力,特别是从社会反馈中提炼有效信息的数据萃取能力,为后续的学术研究及实证工作奠定了宝贵基础。

■团队合影

这次实践让我们深刻理解到,

电影不仅是娱乐,更是一种能够树立国家形象、传承文化记忆、凝聚社会共识的强大力量。

作为新时代的青年,

我们有责任去学习、理解并参与到这项伟大的建设中,为推动中国电影艺术的繁荣、为讲好中国故事贡献力量。

每一次定格,都是历史的回响;每一次放映,都是未来的序章。我们的探索,才刚刚开始。

地点北京市·中国电影博物馆

参与人员:刘书成 王淑俞 王岩 王斌 邹展名 刁泽慧 陈涵宇 杨子甜 唐诗苡 张宝瑞

设计:王岩 刘书成

文案:邹展名