2025 年,曲阜师范大学迎来建校七十周年。七秩风雨砥砺,学校秉持“学而不厌,诲人不倦”的校训,培育无数英才;七秩薪火相传,以育人担当书写教育华章。7.29,曲阜师范大学“薪火传校史”实践队,奔赴青岛平度崔家集镇支教,在与孩子们的互动中,延续育人使命,传承曲师精神,为校庆注入青春活力。

课堂内外:知识传递与精神延续

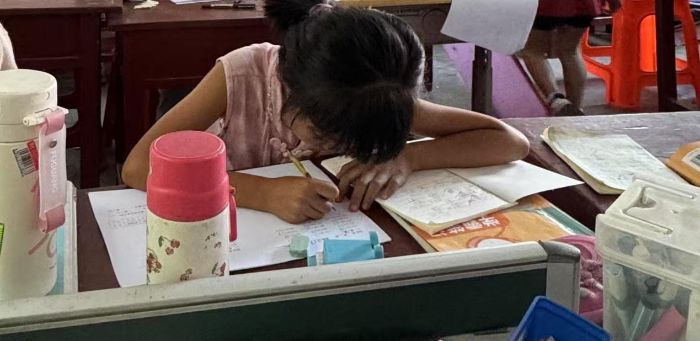

支教课堂上,孩子们求知的眼神令人动容。孩子们围聚讨论的身影、专注书写的姿态,让实践队员们深知知识传递的分量,更让实践队员们瞬间想起曲师校园里的日常——教室里,师生围坐研讨学术问题;图书馆中,同学交流思想碰撞火花。七十年间,学校始终以开放包容的氛围培育人才,而今实践队员们将这份 “育人基因” 带到了乡村课堂。

曲阜师大七十年,从夯实基础学科到拓展多元教育,始终以知识为桥,连接梦想与现实。实践队员们将学校“严谨治学、立德树人”传统融入支教:用趣味讲解拆解知识难点,借小组互动激发学习热情。孩子们从羞涩沉默到主动提问,见证着知识传递的力量,这也是七秩校史中“育人初心”的延续——校园内外,传递知识、点亮希望,是曲师人不变的担当。

团队协作:凝聚青春,续写校史

支教途中,实践队员紧密配合,团队协作如细密织网,将每个人的微光聚成火炬。擅长教学的队员对着教案反复推演,把课本里的方程式转化为田埂上的测量题,将古诗里的离愁别绪化作村口老槐树的故事——这份贴近乡土的巧思,恰似曲师前辈们在简陋教室里打磨教学方案的执着;关注心理的队员揣着笔记本,记录下每个孩子的小习惯;策划组更像不知疲倦的陀螺,策划“乡村故事会”时翻遍校史资料,把曲师学子支教的老故事改编成情景剧。

这般协作,恰是七秩曲师精神的生动复刻。从建校初期师生合力在油灯下抄写教材,到如今跨学科团队攻关科研课题,“团结”二字始终是校史扉页上鲜明的注脚。曲师人代代相传的协作精神,从不是抽象的口号——它是教案上的密密麻麻的批注,是笔记本里细碎的观察,是情景剧里穿越时空的共鸣,是在乡村土地生长出来的超越物质的力量,让七十年凝聚的团队薪火,在青春实践中绽放出新的光彩。

心灵触动:悟校魂,传薪火

支教经历像一把钥匙,让实践队员们得以叩开曲师校魂的深处。课堂上,孩子们盯着黑板的眼神亮得像星子,有人把“梦想”两个字工工整整抄在笔记本第一页,橡皮擦掉又写,铅笔印子深深嵌进纸里——那模样,多像七十年前建校时,前辈们在曲阜杏坛旁写下第一份教案的专注。

此次实践中,实践队员们读懂了校史里“默默耕耘”四个字的分量:从最初的简陋教室到如今的现代化校园,从老一辈教师背着行囊走村串户支教,到现在队员们带着课件走进乡村课堂,变的是形式,不变的是教育者眼里始终燃着的光。

曲阜师大的七十年,从来不是孤悬的数字。校史馆里泛黄的照片里,前辈们在煤油灯下批改作业的身影,与队员们深夜在村委会办公室备课时的台灯光晕,在时空中重叠;老教师们手写的教学笔记里“要让每个孩子眼里有光”的批注,和队员们教案本上“明天带孩子们画家乡的山”的备注,脉息相通。队员们渐渐明白,所谓“薪火”,从不是陈列在馆里的文物,而是孩子作业本上多起来的红对勾,是暴雨天送学生回家时共用的雨伞,是离别时孩子们塞在手心里、写着“我也要当老师”的纸条。

这份体悟让传承有了具体的模样。未来无论站在城市的讲台,还是回到乡村的课堂,曲园学子都会记得:支教时收获的“育人初心”,是七十年校史在青春里的回响;扛在肩头的“担当精神”,是接过前辈接力棒时的郑重。就像学校七十年如一日坚守育人阵地,他们也会把个人的成长深深扎进社会需要的土壤里。

七秩校庆的钟声里,这份用行动写就的传承,正是最鲜活的青春答卷——让曲师精神在更多逐梦路上亮起来,让七十年的教育火种,在一代又一代人的掌心,烧得更旺。(通讯员郭家欣)

图为支教图片 郭家欣供图

图为支教图片 郭家欣供图

图为支教图片 郭家欣供图