(通讯员:彭文阔)7月28至7月29日,为深入贯彻习近平总书记关于弘扬红色文化、传承红色基因的重要论述,强化爱国主义教育,7月28日至7月29日,南京财经大学应用数学学院“爱国主义教育实践团”奔赴江西井冈山,开展了为期2天的红色实践活动。实践团成员通过参观革命旧址、聆听红色故事,回溯井冈山斗争历史,探寻革命精神的时代意义。

一、初抵红土地:在历史坐标中锚定初心 7月28日傍晚,实践团抵达井冈山茨坪镇。夜幕下的井冈山灯火辉煌,静谧中透着厚重的历史底蕴。当晚,实践团在驻地举行开营仪式。仪式上,详细讲解了井冈山作为“中国革命的摇篮”的重要历史地位:1927年,毛泽东同志带领秋收起义部队来到此地,创建了中国首个农村革命根据地,开辟了“农村包围城市、武装夺取政权”的正确道路,这片土地承载着无数革命先烈的热血。

实践团代表在仪式上发言:“课本中的历史以文字呈现,而井冈山的历史却充满温度与力量。希望此次实践,能让我们真切领悟‘坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路、依靠群众、勇于胜利’的井冈山精神。”

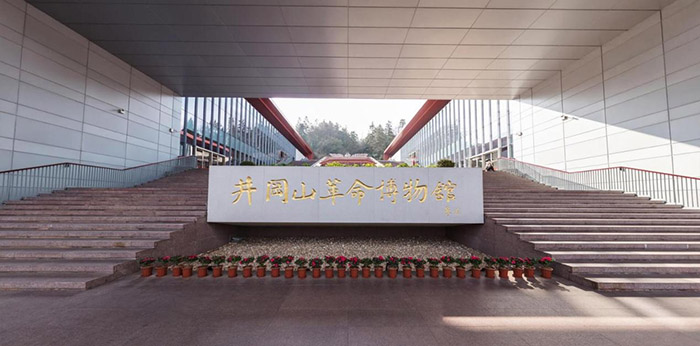

二、博物馆里的“时光对话”:从文物中触摸历史温度 7月29日上午,实践团首站来到井冈山革命博物馆。展厅内,一件件历经岁月的文物无声诉说着烽火岁月。在“井冈山斗争时期”展区,一件布满补丁的1928年红军战士过冬军装,生动展现了当时物资匮乏但战士们仍保持革命乐观主义精神的情景。

图为“爱国主义教育实践团”初抵井冈山革命博物馆。彭文阔 供图

在一面斑驳的“红军标语墙”前,队员们认真辨认“打土豪、分田地”的字迹。队员们感慨,以前课堂上抽象的“群众路线”,在此处有了具体体现,正是依靠群众,井冈山根据地才能在敌人的围剿中屹立不倒。展厅内一组数据深深触动了队员们:井冈山斗争时期,不足500人的井冈山茨坪村,就有100多人参加红军,80多人牺牲,这正是“最后一粒米做军粮,最后一块布做军装,最后一个儿子送战场”的真实写照。

三、烈士陵园的追思:以青春之名致敬先烈 同日清晨,井冈山革命烈士陵园庄严肃穆。实践团成员身着统一服装,手捧小白花,沿109级台阶而上。在烈士纪念碑前,全体成员整齐列队,敬献花篮、整理缎带,并默哀三分钟。在烈士名录墙前,讲解员介绍:1927年至1930年,井冈山地区共有4.8万余名烈士牺牲,其中有名有姓的仅15744人,更多烈士无名无姓。他们中有年仅16岁的红军战士,也有普通农民,用平凡生命铸就了不朽的精神丰碑。有队员在日记中写道:“站在这片埋葬忠魂的土地上,我终于理解了‘为有牺牲多壮志,敢教日月换新天’的深刻内涵。作为新时代青年,我们只有通过不懈奋斗,才能告慰先烈的英灵。”

四、八角楼的灯光:在历史现场感悟“实事求是” 7月29日下午,实践团来到茅坪八角楼革命旧址。这座质朴的土砖房内,一盏油灯、一张木桌、一把竹椅,曾是毛泽东同志居住和办公的地方。讲解员介绍,就是在这盏油灯下,毛泽东同志写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》两篇著作,提出“工农武装割据”思想。当时条件艰苦,油灯仅点一根灯芯,毛泽东同志常研究至深夜,还会为节省灯油把灯芯拨得更细。

图为毛泽东同志居住和办公旧址。彭文阔 供图

有队员提问“为什么井冈山能成为革命根据地?”讲解员回答,正是因为党坚持实事求是,立足中国国情,走出了农村包围城市的道路。这引发队员们结合专业学习展开讨论,大家认为做任何事都要从实际出发。

五、青春的誓言:让井冈山精神照亮前行路

图为“爱国主义教育实践团”召开总结会地点。何俊 供图

7月29日傍晚,实践团在返程前召开总结会。队员们分享收获,认为“艰苦奋斗”不是一句空洞的口号,它是红军缺衣少食时的勇往直前、老党员修战壕时的默默坚守,也是面对学习科研难题时应有的那股韧劲;“爱国主义”并非空洞的情感,而是努力学习、服务社会等具体行动。

实践团在总结时提到,井冈山之旅是一次深刻的精神洗礼,希望将“坚定信念、实事求是、艰苦奋斗”的井冈山精神融入今后的学习生活,运用专业思维服务社会,让青春在实践中焕发光彩。

此次井冈山实践活动,通过“看、听、思、行”相结合的方式,让队员们在历史现场接受了生动的爱国主义教育。大家纷纷表示,将以此次实践为新起点,传承红色基因,勇担时代使命,努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年。