淮北市博物馆是国家一集博物馆,它作为淮北地区重要的文化机构,与红色文化的联系紧密而多元,既体现在馆藏资源、专题展览中,也通过教育活动、社会合作等方式传承革命精神。2025年8月2日,淮北师范大学“深耕八皖沃土,云聚红迹铸新篇”点亮八皖实践团走访淮北市博物馆,开启了一场追忆革命先烈,挖掘红色基因的实践之旅。

走进博物馆,迎面而来的是一件金丝玉衣,其以两千多片玉片由金丝精密编缀而成,其"分而不散、连而不僵"的结构,恰如中国共产党"民主集中制"的组织原则——每片玉片象征个体成员,金丝代表党的纪律,共同构成坚不可摧的整体。这种"聚沙成塔"的工艺思维,与淮海战役中"小推车推出大胜利"的群众路线形成跨越时空的呼应。汉代贵族以玉衣追求肉体不朽,而红色文化中的烈士纪念碑、英雄雕像则追求精神不朽。玉衣陈列于博物馆白色展台(象征历史长河),与当代红色教育基地中"汉白玉浮雕英雄墙"的展示逻辑一脉相承,共同诠释中华民族对"不朽"的崇高理解。

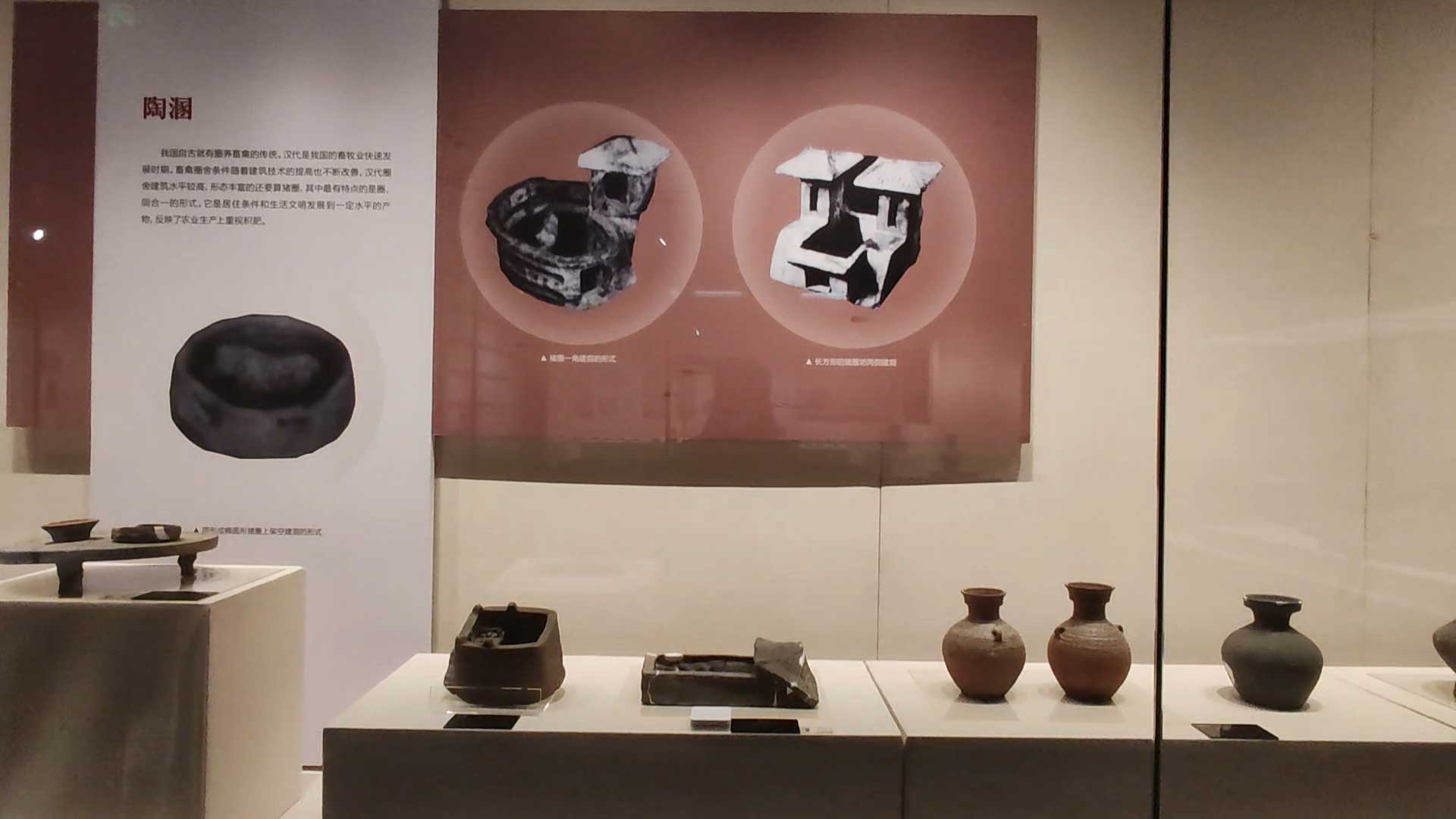

从汉代农耕文明看红色文化的根脉传承,图中的汉代"圆舍合一"的陶溷模型(养猪与积肥一体化),其循环经济理念与1950年代农村"猪圈-沼气-菜地"生态链建设思路高度契合,展现中国人因地制宜的智慧传承,展板"重视积肥"的记载,与延安大生产运动中"拾粪积肥"的劳动场景形成跨越千年的精神对话,陶器上的绳纹、篮纹等装饰,其网格化规律排布的工艺特征,与红色宣传画中"麦穗齿轮"的构成逻辑同源,都是对集体劳动秩序的视觉礼赞,陶器的土褐色象征大地根基,与革命文物中常见的军绿色(如红军斗笠)共同构成"土地-军队"的保卫意象,背景墙的棕红色标题框,其色调与党旗红色系出同源,形成视觉记忆锚点。其将古代农耕文明与社会主义建设的逻辑链条既保持了文物解读的专业性,又为红色文化教育开辟了新颖的文物实证路径。

而后是展柜中战国青铜剑的双刃设计(锋利坚韧)与抗战时期民兵红缨枪的铁质枪头,共同诠释"寸铁千钧"的斗争哲学。剑身锈迹斑斑的战争痕迹,恰如革命文物上残留的弹痕,都是"不畏强暴"精神的物质见证。短柄戈头的"钩啄"功能,体现古代"以巧取胜"的军事智慧,这种战术思想在淮海战役中发展为"近战夜战"的解放军特色战法。戈头与展台形成的三角稳定结构,暗喻"党指挥枪"的建军原则。体现了青铜铸造的"千锤百炼"与革命者的"百折不挠"的工艺精神。这些无一不是我们青年人该学习的精神和红色基因延续的延续

。 通讯员 田磊