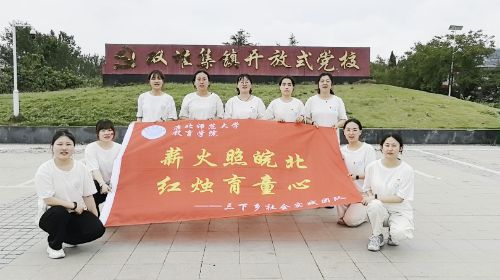

红色江山红色路 青春力量青春行——淮北师范大学“薪火照皖北 红烛育童心” 研究生实践团纪实

2025年7月21日至7月28日,淮北师范大学“薪火照皖北 红烛育童心”研究生实践团沿着淮海战役“小推车推出的胜利”的车辙,访旧址祭英烈,携红色诗、歌、心育课走进濉溪校园,并调研红色文化在语文课堂的运用现状,为皖北红色基因传承与乡村振兴注入青春动能。

瞻红迹悟初心,承精神砺使命

团队先后走访淮海战役总前委旧址、朱务平纪念馆与双堆集烈士陵园,在红色足迹中感悟初心使命。在总前委旧址,成员通过参观实物陈列,追溯战役历程。团队成员听着讲解员说起“最后一把米当军粮,最后一块布做军装”的故事,才算真正读懂小推车推出的不只是胜利,更是军民鱼水相依的深情。在朱务平纪念馆内,一幅幅照片、一块块碑文,把这位淮北最早播火者短暂而炽烈的生命铺陈开来。成员在了解烈士后人刻在碑上的“铁骨丹心照汗青”时,有人红了眼眶,说这下才算明白,什么是“为党和人民牺牲一切”。红色研学的最后一天,团队来到了双堆集烈士陵园。成员们依次献花,分享自己对党的认识:有位党员同志谈到“作为党员,应铭记历史,传承红色基因,为实现中华民族伟大复兴不懈奋斗”!最后,全体肃立,齐声宣誓:“不忘初心,牢记使命!”誓言回荡在陵园上空,也镌刻在每个人的心底——从旧址到纪念馆再到陵园,该团队成员循着同一条精神脉络,完成了一场跨越时空的青春接力。

图1 团队参观淮海战役总前委旧址(张晓霞摄)

图2 团队在双堆集烈士陵园齐声宣誓:“不忘初心,牢记使命!”(罗大红摄)

多元课堂赋能 红色基因厚植

团队将红色研学的收获化作鲜活的课堂,在濉溪县中心实验学校和双堆中心小学开展了一系列红色文化和推普活动。红色诗歌课上,成员们以淮海战役历史为脉络,将历史与方言、普通话紧密结合。方言接龙游戏最受同学们的喜爱,团队成员顺势讲解普通话的语音知识,引导学生要“学好普通话,讲好家乡事”。当《少年说》的朗诵声响起,教室里满是“少年强则国强”的朝气;心理团辅课《心战役》别出心裁,以“支前接力”情境剧拉开序幕,“情绪补给包”传递温暖、“运粮接力”考验协作、“路线图共绘”凝聚智慧。孩子们在游戏中不仅锻炼了沟通能力,更真切地体会到淮海战役中军民团结的力量,让红色文化在欢声笑语中浸润心灵。在红歌传唱课上,《红星歌》的旋律回荡在教室,成员们手把手教唱,从节奏把握到情感表达,让孩子们在音符中感受艺术魅力,更在“红星闪闪放光彩”的歌词中厚植爱国主义情怀。

图3 全体同唱《红星歌》(罗大红摄)

调研献策促融合 红色育人探新径

团队通过问卷与访谈相结合的方式,探寻红色文化与教学融合的有效路径。通过在两所学校发放400份关于红色文化渗透语文教学现状的问卷,为后续教学方案优化提供扎实依据。在此基础上,团队对5位一线教师进行深度访谈。其中,王老师分享的经验颇具启发:她常引导学生阅读《鸡毛信》《小英雄雨来》等红色小故事,借助清明节等传统节日组织手抄报制作、红色电影观看活动,学校每年举办的红色故事演讲比赛,更让红色基因在互动中扎根。在濉溪县第一实验小学,团队组织小型红色文化教师座谈会,围绕“红色精神如何融入课堂”“本地红色资源如何转化为教学内容”等议题,与教师们深入探讨。教师们的建议,为团队转化地域红色资源、推动红教融合拓宽思路,让红色育人路更加宽广。

图4 团队成员访谈一线教师(徐知琴摄

)

图5 红色文化教师座谈会(罗大红摄)

薪火相传:皖北红色实践育初心担使命

七天里,团队在“红色江山红色路 青春力量青春行”的号召下,循着淮海战役车辙,遍访红色文化遗址,把现场史实转化为红色诗歌、心理团辅、红歌传唱等沉浸式课程送进两所乡村小学。并以问卷、访谈5位教师及座谈会的形式,探讨红色文化与课堂融合的有效路径。成员们在瞻仰中读懂了“小推车”精神,在授课中感受童心的回响,既收获了沉甸甸的红色教学案例,也坚定了把青春故事讲给更多人听的使命。返校后,她们将继续播撒红色火种,让皖北的红色基因在更大范围内生根发芽。

通讯员:淮北师范大学教育学院 徐知琴