湖北汽车工业学院调研团队深入体验会同木雕制作以行动助力非遗传承

在近距离领略会同木雕作品的精妙后,湖北汽车工业学院“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队对这项古老技艺的制作过程充满了强烈好奇。会同木雕第五代非遗传承人向昌平老师看在眼里,随即带领团队成员移步至公司的作品制作区,让大家沉浸式感受木雕从原料到成品的完整蜕变历程,亲身体验这项传统技艺的独特魅力与背后的匠心坚守。

走进制作区,木屑的清香与工具的细微声响交织,几位师傅正专注于手中的木料,整个空间弥漫着专注而沉静的氛围。向昌平老师一边指引大家观察,一边细致讲解木雕的完整制作流程:第一步是粗雕成型,师傅们需严格依照设计图稿,用刻刀对木材进行初步修整,快速勾勒出作品的大致轮廓,这一步是后续精细加工的基础,考验着对整体形态的把控能力;第二步为精雕细琢,这是最耗费心力的环节,师傅们手持细小刻刀,在粗坯上雕琢细节,无论是人物的发丝、衣物的褶皱,还是花鸟的羽翼、器物的纹理,都需要毫厘之间的精准拿捏,向老师特别强调:“精雕时每一刀都不能出错,稍有不慎就可能毁掉之前的所有努力,必须沉下心来,与木料‘对话’”;第三步是打磨修整,师傅们用不同粗细的砂纸反复摩擦作品表面,耐心去除每一处刀痕与毛刺,直至木料呈现出温润光滑的质感,仿佛褪去了坚硬的外壳,显露出内在的细腻;最后一步是上色涂漆,师傅们会根据作品的风格与题材,调配适宜的色彩,均匀涂抹于表面,不仅能让作品的艺术风格更加鲜明,更能形成一层保护膜,增强木材的耐久性,让这份匠心之作得以更长久地留存。

团队成员们在旁静静观察,看着师傅们指尖的刻刀游走于木材之上,从最初的粗糙木料到逐渐显露出生动形态,再到最终成为一件精致的艺术品,每一个步骤都凝聚着无数的汗水与专注。尤其是在精雕环节,一位师傅为了刻出一片花瓣的自然卷曲弧度,反复调整刻刀角度,短短几厘米的细节竟耗费了近半小时,这份对完美的极致追求让队员们深受触动。

体验结束后,调研团队再次回到向昌平老师的工作室,围绕会同木雕的传承与发展进行了深入采访交流。向老师谈及自己多年来的坚守时,眼中满是对这项技艺的热爱与牵挂:“木雕是老祖宗留下的宝贝,每一刀都连着历史与文化,不能在我们这代人手里断了传承。”他还提到,如今团队正尝试在传统纹样中融入现代审美,让木雕作品更贴近年轻人的生活,吸引更多人关注这项技艺。

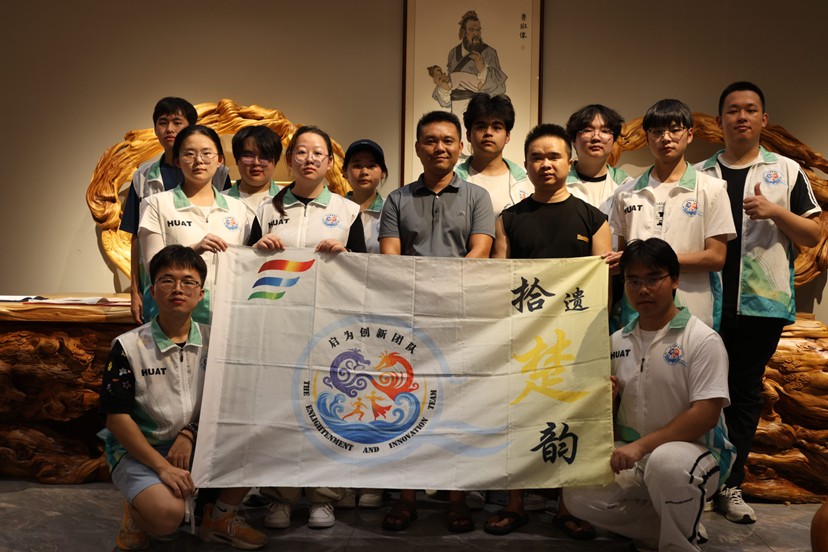

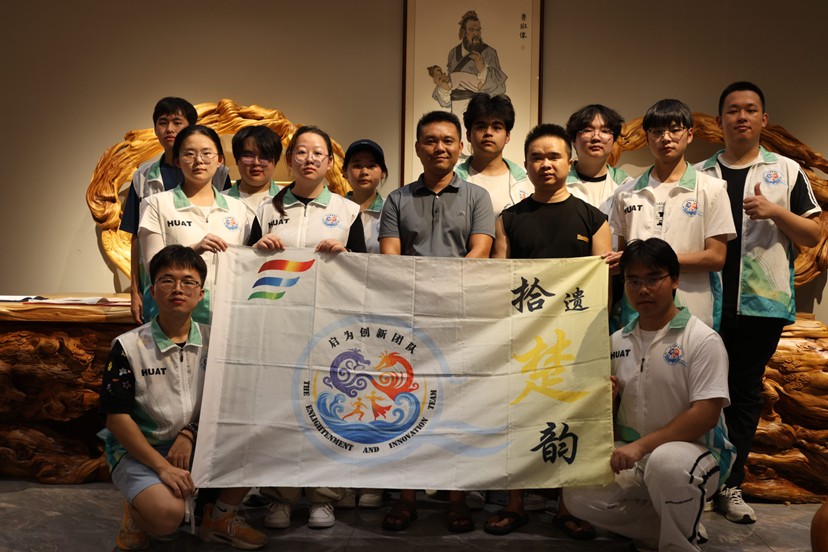

看到向昌平老师及其团队为传承技艺所付出的努力与坚持,调研团队成员深受鼓舞,更加坚定了助力非遗传承的决心。团队负责人表示:“这次近距离体验让我们真切感受到了会同木雕背后的艰辛与匠心,我们将通过镜头、文字等方式,全力宣传这项古老技艺,让更多人认识它的魅力。同时,也希望能感召更多怀揣‘工匠精神’的年轻人,主动接过传统文化传承的接力棒,让会同木雕在时光的打磨中愈发璀璨。”