秨归移民博物馆见证荆楚担当展现同心力量与文脉新生

作为三峡工程的核心库区所在,湖北以“舍我其谁”的担当,扛起了这场世纪大迁徙主战场的重任。全省12个市州、62个县市区卷入移民搬迁,仅秨归一县就有10万儿女挥别故土。这份自上而下的守护与担当,映照出移民群体最动人的抉择。

跟着王馆长步入下一个展厅,移民往事在一件件文物中逐渐清晰。一份泛黄的志愿书上,红手印洇透纸背,那是移民对故土的深深眷恋与对国家的郑重承诺;一串铜钥匙静静陈列,交出的是祖宅的门扉,托起的却是万家安澜的期盼。缩小版移民模型里,老人们坐在河边落泪,与生活了一辈子的家作最后的告别,而年轻人扛起行囊,眼中依然闪烁着对家庭新生的希望。看着熟悉的楼房在爆破声中坍塌,望着世代居住的县城被江水吞没,人们便能明白,他们正以最朴素的方式,诠释着“舍小家为大家”的赤诚。水下封存的是再也回不去的故乡,水上托起的却是后世安享太平的盛世。这些沉默的物件,是移民群体用离别与奉献写就的史诗,是湖北人民舍家为国的大义,更是个人命运与国家发展同频共振的生动注脚。

要实现如此规模的迁徙与建设,离不开国家层面的统筹与基层力量的托举。“三峡工程的根基,是千万人的同心同德。”王局长的话语掷地有声。从1997年大江截流到2009年初步建成,再到2020年整体竣工验收,这道横跨世纪的工程背后,是国家近半个世纪的精密规划,更是基层干部与群众的双向奔赴。

作为“富裕村”的村官,向培红的故事在此闪耀:他率先带着家人搬离世代居住的故土,挨家挨户帮村民协调宅基地、解决就业难题;安坪乡党委书记冉绍之拄着拐杖踏遍150公里江岸,创造“就地后靠”模式,用“五支笔联审”守护移民资金的清白……正是这些扎根泥土的身影,让移民工作从“不可能”变为“圆满完成”,为三峡工程筑牢了最关键的基石。而这一切的顺利推进,更源于国家“以人为本”的规划初心——从移民安置到产业配套,从文化保护到长远发展,每一个细节都承载着“不让奉献者吃亏”的承诺。

搬迁不是终点,奋斗方启新程。展厅尽头,新家园的图景豁然开朗:移民们在荒坡上开垦出梯田,在新集镇办起脐橙合作社,把楚绣、龙舟等非遗技艺融入现代生活。他们积极响应国家城乡发展战略等政策,从白手起家到安居乐业,用双手将荒芜化为膏腴,让“求索”精神在奋斗中延续,让荆楚文脉在新土地上扎根生长,他们的日子就像这脐橙树一样日益繁茂。

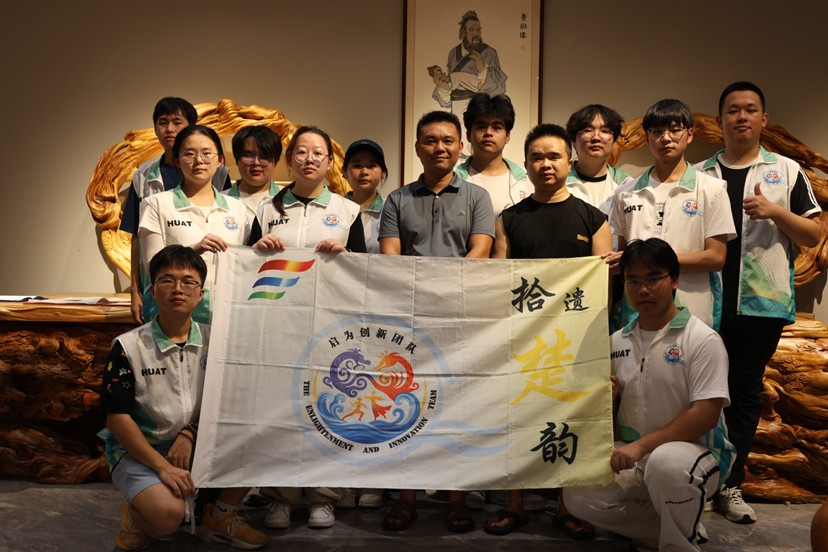

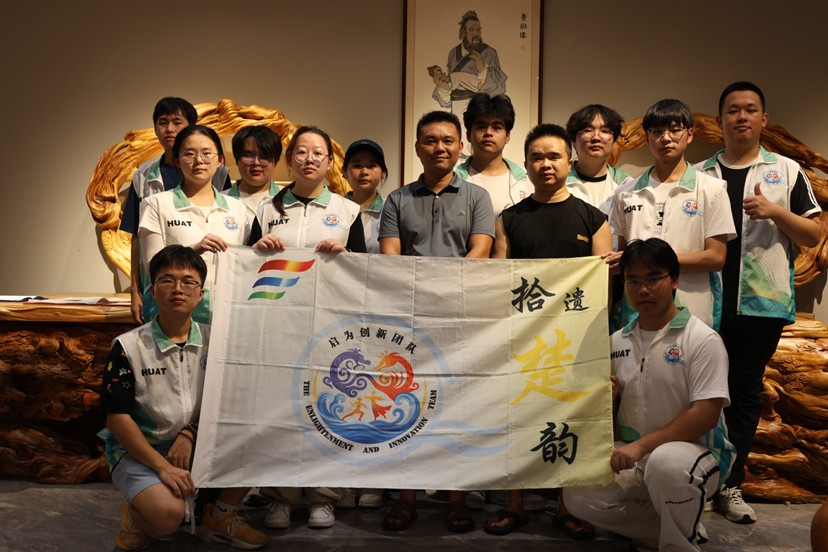

站在展馆出口回望,长江依旧奔流,大坝巍然屹立。三峡移民精神早已超越了历史事件本身,成为荆楚文化中“家国同构”的代名词。这份精神,是屈原“虽九死其犹未悔”的赤诚延续,是新时代青年“功成必定有我”的信念源泉。“拾遗楚韵·启为创新”文化调研团队的脚步虽暂歇,但对文明传承的思考与践行,正沿着这条浸润着楚风与丹心的道路,继续向前。

正如习总书记所说,三峡工程见证了中国人民团结一心为祖国的奉献精神。同样作为新时代青年,在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们新的文化使命。秨归移民博物馆所展现的荆楚文化魅力与移民精神,正是对这一使命的生动践行。我们应传承好这份宝贵的文化遗产,让荆楚文化在新时代绽放更加绚烂的光彩,为建设中华民族现代文明贡献力量。