在这个充满热忱的暑假,四位大学生怀揣着对革命先辈的崇敬之情,“生命向党”小队成员于2025年7月22日分别走进不同的红色场馆,开启了一场场意义非凡的暑期社会实践。他们用镜头定格下红色记忆,用心灵感受着革命精神的传承。

在张思德纪念馆感悟平凡中的伟大 站在张思德纪念馆的青砖灰瓦前,夏末的风带着嘉陵江的湿润气息掠过檐角,馆前“为人民服务”的铜字浮雕在阳光下泛着温润的光。这是马思淇第三次走进红色纪念馆,却第一次在踏入馆门的瞬间,感受到穿透时空的厚重。

展厅内,玻璃展柜里一双补丁摞补丁的布鞋静静躺着,这是1942年张思德在烧炭队时穿的,鞋底磨穿了三层,他就用麻绳一圈圈扎紧继续穿。隔壁展台的老照片里,张思德蹲在延安窑洞前帮老乡修补农具,嘴角带着憨厚的笑,眉眼间和村口热心的邻家大哥并无二致。

最让马思淇驻足的是“枣园烧炭”展区的场景复原。昏暗灯光下,仿真蜡像还原了张思德与战友们忙碌的模样:有人弯腰往窑里添柴,有人用湿布擦汗,张思德则蹲在地上用木棍拨炭灰查看火候,手指被熏得发黑却没皱一下眉头。墙上史料记载,1944年秋他在安塞县石峡峪烧炭,每天天不亮就上山,深夜才回,日记里那句“多烧一块,战士们就少挨一分冻”,让她深刻理解了平凡岗位上的坚守力量。

图为队员在瞻仰张思德雕像 牛孝鹏 供图

核心展区里,毛泽东同志在张思德追悼会上的演讲稿复印件赫然矗立,“为人民服务”五个大字放大投射在墙上,字字如磐。通过1944年的老录音,马思淇听到了当年追悼会现场的哽咽,更懂了这五个字不是空洞口号,而是张思德帮老乡挑水时水桶里的真切、让棉被给伤员时的热忱、炭窑崩塌前推战友出去的担当。离馆时,夕阳将“为人民服务”铜字染成金红,她明白这趟参观不是结束,而是传承的开始。

在灵山博物馆触摸红色记忆 踏入灵山博物馆的“红色记忆”展厅,华成剑仿佛穿越时光长廊,那些镌刻着奋斗与牺牲的红色印记在光影流转间徐徐铺展。展厅以时间为脉络分为“星火初燃”“烽火淬炼”“解放曙光”“建设新篇”四个板块,通过实物展品、影像资料、场景复原等多种形式,全景式呈现了灵山地区的红色历史。

图为队员在学习灵山县背景知识 牛孝鹏 供图

“星火初燃”展区里,泛黄的革命刊物、锈迹斑斑的步枪、简陋的地下交通站模型,诉说着早期共产党人的艰辛探索。1926年灵山第一个党支部在秘密联络点成立,十几名党员以茶馆、货栈为掩护开展工作。复原的“工农夜校”场景中,煤油灯、识字板、泛黄的教材,让人仿佛听见农民学员沙哑却坚定的读书声。

“烽火淬炼”展区令人动容,被弹片击穿的军帽、刺刀刻名的水壶、布满弹孔的红旗,每件展品都有热血故事。1943年灵山保卫战中,民兵与八路军配合用土制武器击退日军三次进攻。展柜中一封21岁战士的绝笔家书写着:“儿已抱必死之心,若能为国捐躯,虽死犹荣”,让华成剑眼眶湿润。“解放曙光”和“建设新篇”展区则展现了灵山解放后的奋斗历程,知青用过的煤油灯、劳动手册,见证着红色土地的蜕变。

参观时,几位白发老人轻抚当年农具,向年轻人讲述过往的场景,让他看到历史传承的生命力。展厅出口“红色誓言”电子屏上“铭记历史,吾辈自强”的滚动文字,正是红色精神在新时代的回响。

在革命文化基地聆听英烈故事 走进家乡的革命文化基地,牛孝鹏重新认识了雷锋、邱少云、张思德三位英烈。雷锋事迹展厅里,“把有限的生命投入到无限的为人民服务中去”格外醒目。展柜里补了又补的袜子、带着体温的储蓄存折和写满真诚的日记,串联起雷锋短暂却闪光的一生。那张雷锋站在卡车旁微笑的老照片,让他明白“螺丝钉精神”就是在平凡岗位上把小事做到极致。

图为队员在学习雷锋个人事迹 牛孝鹏 供图

邱少云展区气氛肃穆,泛黄的战地照片让人仿佛看到1952年的硝烟战场:燃烧弹在邱少云身边爆炸,火焰吞噬身体时,他为不暴露目标始终趴在原地,直至牺牲。展柜里的军用水壶、绑腿布,诉说着战役的残酷。牛孝鹏想起军训时的站军姿,深感与先烈面临的考验相比不值一提。

张思德展区的煤油灯、炭铲,见证着他朴实的一生。1944年烧炭时炭窑崩塌,他奋力将战友推出窑外,自己却永远留在那里。毛泽东同志《为人民服务》的演讲内容,让牛孝鹏读懂伟大出自平凡,奉献值得铭记。走出基地,夕阳为展馆镀上金边,三位英烈的精神已化作他心中的责任与担当。

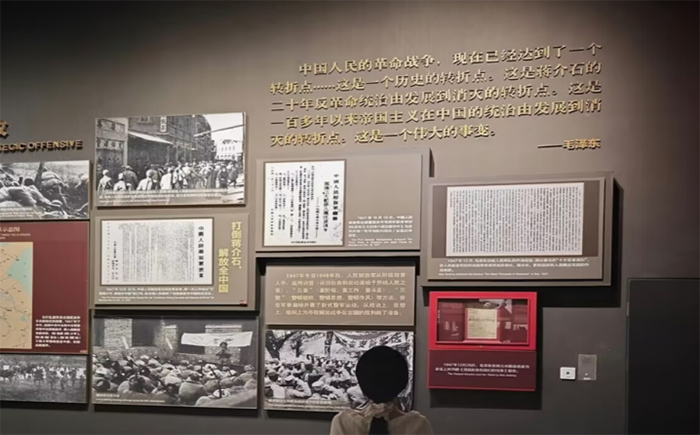

在淮海战役场馆感受胜利伟力 怀揣崇敬与求知之心,吕延婷走进淮海战役纪念馆与纪念塔,开启沉浸式红色实践。踏入纪念馆,柔和灯光下的珍贵文物、详实史料和场景复原,串联起淮海战役全过程。战前局势展板、战略决策文献,让人仿佛看见决策层彻夜研讨的场景。

图为队员在学习淮海战役历史知识 牛孝鹏 供图

战役进程展示区,解放军浴血奋战、群众踊跃支前的画面通过雕塑和多媒体呈现。支前民工用的小推车掉漆磨损,见证着漫漫长路的艰辛;战士们的武器弹痕累累,诉说着战斗的惨烈。场景复原区的硝烟特效和枪炮声,让她仿佛看到战士们用血肉之躯开辟胜利道路的壮烈。

“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的”,展厅里543万民工、88万辆小推车、2.9亿斤粮食的数据震撼着她。这些数字背后是无数家庭的付出,让她深刻领悟“人民就是江山,江山就是人民”的内涵。

走出纪念馆,巍峨的淮海战役纪念塔直插云霄,“淮海战役烈士纪念塔”九个金光大字熠熠生辉。绕塔行走,塔座浮雕生动展现战役场景,战士冲锋、群众支前的身影栩栩如生。阳光洒在浮雕上,仿佛先辈从未远去。周边的碑林和附属建筑持续诉说历史,红色教育活动让精神代代相传。此次实践让她触摸到历史温度,更明晰了青年责任。

作者:牛孝鹏

学院:商学院