在陕西老兵驿站红色革命馆的展厅里,一枚锈迹斑斑的军功章静卧丝绒衬垫上,承载着厚重的历史脉络。2025年暑期,西安建筑科技大学环境学院暑期社会实践团走进西安市周至县,在与文物的对视中,让2025年的阳光与1945年的硝烟完成跨越时空的交流——这不仅是缅怀回望,更是一次深刻的精神对话与价值溯源。

寻访红色足迹,重温峥嵘岁月 陈列的革命文物是珍贵的精神密码载体。寻访红色足迹,正是解读这些密码的过程。志愿军茶缸底部的“赠最可爱的人”刻痕,更承载着厚重的价值体系,印证了实物作为文化记忆载体的意义。老兵孙志远“单衣树皮”的生存描述,与当代青年“物质丰富”的生活形成鲜明对比,揭示不同时代的考验:革命年代是生存与牺牲,和平年代则是诱惑与坚守。

在“抗美援朝”主题展区,集中陈列着志愿军茶缸、饭盒、绑带等文物,每件都带有深刻时代印记。一面弹痕累累的战旗,其破损边缘与残留血迹无声诉说着战斗的惨烈;一份展柜内的作战命令书,遒劲字迹则透露出指挥者的果决。

在“抗美援朝”主题展区,集中陈列着志愿军茶缸、饭盒、绑带等文物,每件都带有深刻的时代印记。一面弹痕累累的战旗,其破损边缘与残留血迹无声诉说着战斗的惨烈;一份展柜内的作战命令书,遒劲字迹则透露出指挥者的果断与决心。

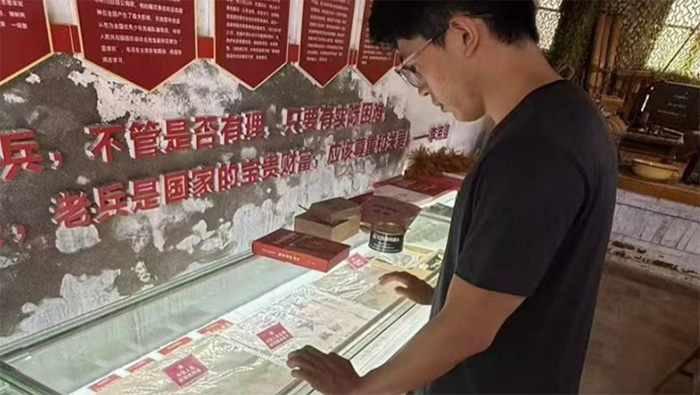

图为实践团成员观看展览品。郭叶庭 供图

对话抗战老兵,聆听初心使命 多媒体放映区播放的访谈纪录片中,92岁老兵孙志远讲述16岁参军经历:“冬天穿单衣,饿了啃树皮,没人叫苦,因为身后是家乡和亲人。”其饱含情感的声音与00后大学生湿润的眼眶相映,构成动人场景。

多实践团成员主动向驻站人员发问:“当时老兵们想什么?”“支撑他们的是什么?”这一提问本身即是对历史记忆的重新梳理。驻站人员以“身后是家乡和亲人”回应,与学生理解的“家国情怀”形成对接。这一精神纽带的内涵,已从特定历史时期的保家卫国,升华为具有普遍意义的责任担当。

志愿服务活动,对话过去老兵 参观结束后,实践团成员经与驿站协商,在驻站人员指导下开展了志愿服务,包括擦拭老兵照片、整理革命文物及进行数字化归档。

青年学子们专注细致地清洁军功章、老照片,感悟历史;在展柜前驻足时,更深刻体认当下安宁源于先辈奉献,从而明晰青年责任。期间,郭同学提议为珍贵文物建立高清影像与文字档案。获馆方同意后,团队逐一核对信息,整理成电子档案,为历史留存与精神传承提供支撑。

图为实践团成员在工作人员带领下观看老兵纪录片。郭叶庭 供图

站在实现第二个百年奋斗目标的新起点,解码革命精神更具现实意义。实践团成员吕同学在总结会上强调“将革命精神转化为创新动力”,揭示了红色基因传承的本质:激活精神内核而非复制行为,继承核心价值而非模仿形式。

硝烟远去,革命精神以新形态延续——它是实验室的彻夜灯火、乡村振兴的青春足迹、国际竞争中的创新锐气。学子们步出纪念馆,夕阳余晖中,历史与未来达成和解:历史记忆化作前行力量,精神密码指引未来方向。这正是红色教育的深意:让历史启迪未来,以记忆驱动创新,实现代际间跨越时空的精神共鸣。(通讯员:黄国栋)

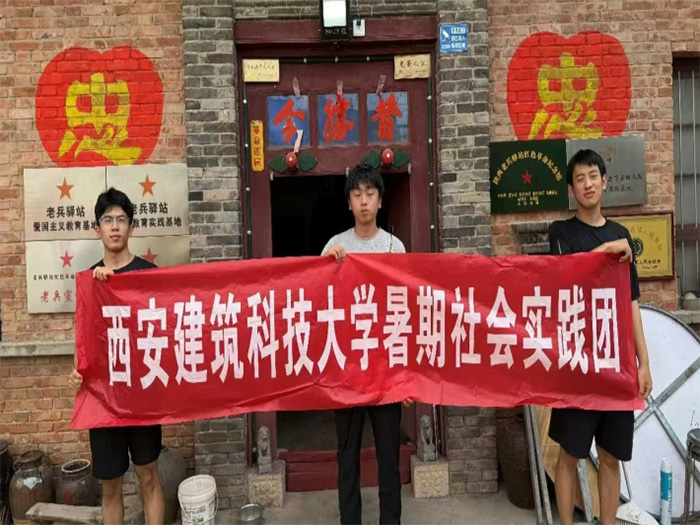

图为实践团成员在革命纪念馆前合影。郭叶庭 供图