夏日炎炎,关中大地的田埂上活跃着一群年轻的身影。西北农林科技大学“数字助农”调研团的学子们怀揣着探究农村数字化转型的热忱,深入陕西省关中地区的典型村落,开展了一场以“剖析信息素养影响,赋能农村数字转型”为主题的暑期三下乡实践活动。他们穿梭于田间地头与农家院落,通过问卷与访谈,探寻农民信息素养与数字服务使用之间的关联,为缩小城乡数字鸿沟、推动乡村振兴注入青春智慧。

实践背景:政策引领下的数字乡村探索 在数字乡村建设持续推进、全国行政村4G覆盖率超98%但数字鸿沟仍待弥合的背景下,为响应《“十四五”数字经济发展规划》中“提升农村地区群众数字素养与技能,建设数字无障碍环境”的号召,调研团于7月28日至8月5日,在陕西关中地区的咸阳、渭南、西安三市开展实践。此次调研服务于陕西省社会科学基金项目《共同富裕背景下陕西省农村居民信息贫困潜在剖面分析及影响因素研究》,选取袁家村、烽火村、孟岩村等12个典型村落,兼顾经济发展水平与地域特色,力求全面呈现农村数字发展现状。

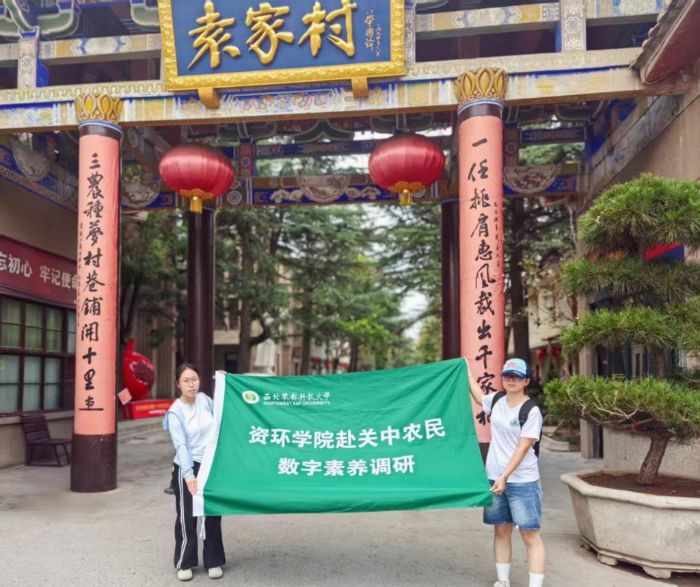

问卷访谈齐上阵,摸清数字服务使用现状 “大爷,您平时用智能手机看天气预报或者了解农业技术吗?”“大姐,您在手机上办理过社保之类的政务服务吗?”调研团6名成员分为三组,奔赴咸阳市礼泉县袁家村、烽火村、阡东村,西安市蓝田县孟岩村、张河湾村等多个村落,挨家挨户开展问卷调查和深度访谈。

国家AAAA级旅游景区袁家村,以“三产带二产促一产”的逆向发展策略闯出文旅振兴路,年接待游客超950万人次,成为乡村振兴的鲜活样本。第一组的陈敏霞与张雨涵在咸阳礼泉的烈日下穿梭村巷,走进村委会、小卖部,遇老人便耐心讲解,候农闲时递上纸笔,7月28日至8月1日间收获150份有效问卷与20份深度访谈。袁家村的调研中,民宿经营者杨春兰通过小红书账号宣传店铺的案例,与传统面馆经营者在淡季客流量下降60%的困境形成鲜明对比,展现了数字技术对乡村经济的差异化影响。

同一时间,西安蓝田组的张修金、王子聪在村干部带领下走村串户,孟岩村和张河湾村等四个村的居民家里,都留下了他们唠家常、问需求的身影。靠着这份韧劲,两人完成165份问卷,深挖到23份充满乡土气息的访谈故事。当地村民普遍反映,除了电信补贴等少数政策,多数信息化惠民措施未能有效触达群众。

8月1日起,陆怡与杨洁琼奔赴渭南合阳县,在秦庄村文化广场与村民交流,在新池村街道留下调研脚步。红星社区和新池镇工作人员的协同参与,让调研素材更添权威性。值得关注的是,新池村农广校于2025年6月开展的“全民数字素养提升活动”,通过“云上智农APP”吸引3000余人参与,为调研提供了政策落地的鲜活样本。

调研发现显痛点,数字赋能有方向 问卷和访谈内容围绕农民智能手机使用情况、手机软件偏好、网络诈骗防范意识、信息化政策落实情况以及信息获取能力等展开。调研中发现,当地村庄中存在较为明显的数字鸿沟现象,尤其在中老年群体中表现突出。尽管大部分村民已具备基础的智能手机操作能力,但在使用深度和信息甄别能力上仍有较大提升空间。

调研还发现,当地政策宣传力度不足,尽管《“十四五”数字经济发展规划》中提到要提升农村地区群众数字素养与技能,建设数字无障碍环境的号召,但部分信息化惠民措施未能有效触达村民,导致某些信息设备使用率偏低。团队成员通过访谈了解到,农民对于数字技能的提升有较强意愿,但缺乏系统的学习渠道和指导,后续或许可通过开展针对性的数字技能培训以及设立线下信息咨询点弥补这一短板。

十余天的调研征程里,关中大地的烈日与热浪未曾阻挡团队前行的脚步。这场实践让队员们真切触摸到关中农民数字素养的真实图景,更让西农学子深刻体悟到:强农兴农的初心不仅是书本上的字句,更是田间地头的躬身实践。理论与现实的碰撞,让大家愈发清晰肩头的责任——未来将以更炽热的热忱扎根乡土,把论文写在关中大地上,用专业学识破解农民生产生活中的数字难题,让国家的数字化政策真正走进每一户农家,在乡村振兴的田野上播撒青春火种。

作者:苏天杨

来源:西北农林科技大学“数字助农”调研团