2025年,宜昌市非物质文化遗产馆。一件特殊的展品静置于恒温恒湿的展柜中——一幅三峡指墨画长卷。画卷旁,一枚断裂、染着陈年墨迹的指甲,被郑重标注为“习永钦作画工具”。2025年7月,湖北汽车工业学院“拾遗楚韵·启为创新”非遗调研团队的队员们,隔着玻璃凝视这枚指甲,仿佛触摸到一段被墨色浸透的时间。正是这次暑期“三下乡”社会实践的深入探访,牵引着他们沿着指墨的印痕,逆向追溯这项荆楚瑰宝的搏动脉搏。

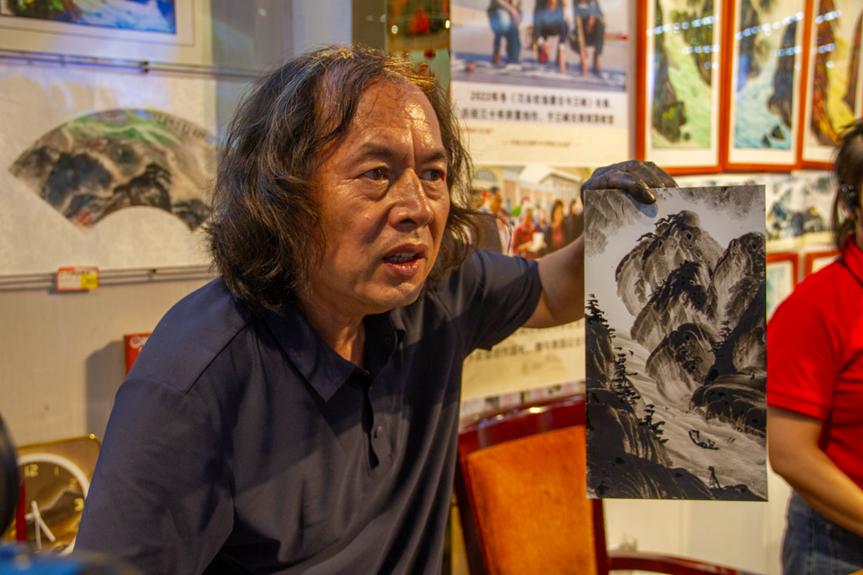

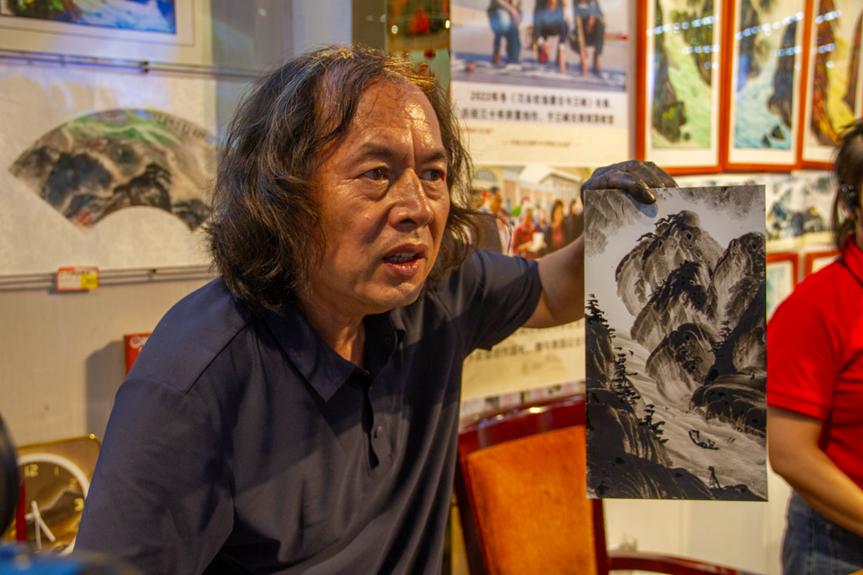

时间的指针首先回拨至2010年。巴黎,一场聚焦东方艺术的展览上,习永钦的三峡指墨画引起轰动。不同于传统笔墨的含蓄,他粗粝的指腹与锋利的指甲在宣纸上刮擦、按压、拖曳,巫峡的云霭升腾、夔门山岩的嶙峋肌理,以一种原始而强烈的视觉语言直抵人心。团队查阅当年的海外报道,清晰地感受到习永钦如何将三峡的“雄、秀、险”转化为世界通感的艺术符号。更令队员们动容的是习永谦的自述:为了这幅参展巨制,他数次深入三峡腹地,指甲在反复刮擦岩石肌理时断裂,疼痛钻心,却成就了画中山石最本真的粗粝质感。这枚断裂的指甲,从此成为他艺术苦旅的见证,也成了日后博物馆里无声的讲述者。

团队回溯的目光继续投向更深的过往——1998年。长江之畔,风雨如晦。习永钦裹着雨衣,在湿滑的江岸上,手指蘸着冰冷的江水与墨汁,急速涂抹。风几乎掀翻画纸,他只能用身体死死压住,指甲在纸面刮出凌厉的白痕,记录下暴雨中峡江惊涛裂岸的瞬间。调研日志中详细记载了习永钦向团队描述的这一幕:“必须‘夺其魂魄’,风浪越大,峡江的筋骨越显。”为了捕捉三峡四时晨昏变幻的神髓,他常年如苦行僧般深入峡区,住农舍、搭帐篷,一待便是数周甚至月余。这种近乎偏执的“师造化”,正是三峡指墨画撼人心魄的生命源泉。

倒带的影像最终定格在1983年,宜昌一间简陋的画室。年幼的习永钦站在父亲习超铭身旁。父亲宽厚的手掌握住他稚嫩的小手,孩子的食指被引导着,蘸上浓墨,在宣纸上颤巍巍地落下第一道属于他自己的指痕。这道略显歪斜的墨线,是一个古老艺术世家的血脉在下一代指尖的苏醒。团队在调研中深刻体悟到,正是这最初“手把手”的温度与传承的仪式感,奠定了习永钦一生艺术追求的根基。他从七岁起系统学习,在父亲严苛教导下,从指法、墨韵到心性,磨砺数十载。更可贵的是,他打破“传内不传外”的窠臼,广收门徒二十余人,并创新性地通过网络直播、小学课堂、国际展览,让指墨画从家族秘技走向广阔天地。

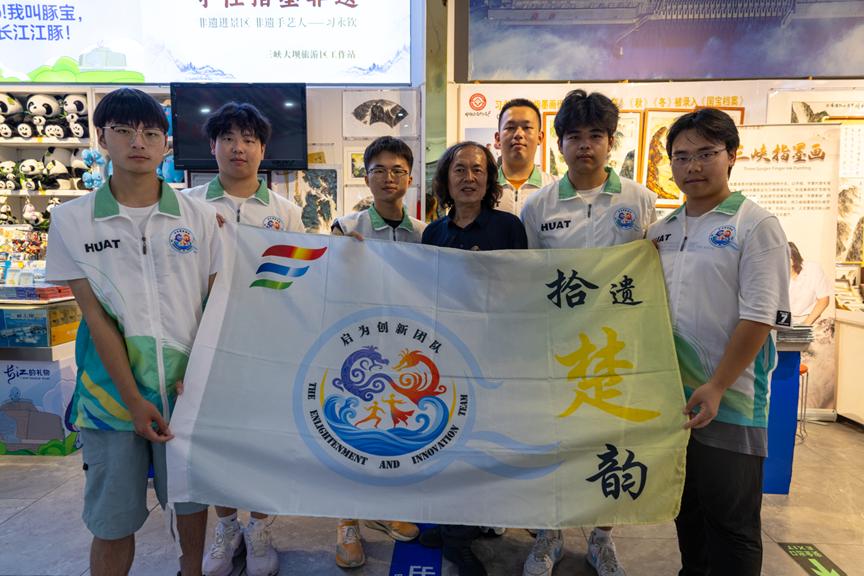

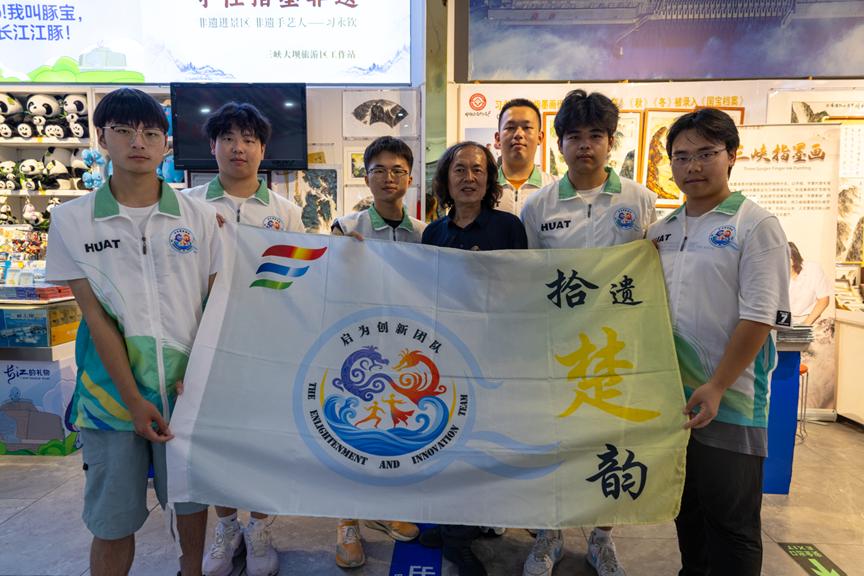

湖北汽车工业学院“拾遗楚韵·启为创新”团队此次三峡之行,远非一次简单的非遗项目记录。他们以脚步丈量传承的脉络,以心灵贴近艺者的温度,完成了一次对三峡指墨画艺术生命的深度解码。从博物馆里那枚断甲与静默的画作,一路回溯至江畔风雨中的坚守与画室里最初的牵手,队员们清晰地看到:非遗的传承,绝不仅是技艺的简单复制。它深植于像习永钦这样传承者对故土近乎痴狂的热爱与敬畏(“大自然是你最好的老师”),源于数十年如一日的“外师造化,中得心源”的苦修,更离不开打破陈规、拥抱时代的大胆创新(“年轻人要用新方式传承”)。

当年轻的队员们站在坛子岭上,看暮色中的大坝与墨色晕染的山水在习永钦的画作里和谐共生,他们深刻理解了习永钦所言:“守住根,也要让根须扎得更深。”这次逆向追寻的旅程,不仅让团队收获了丰富的非遗调研成果,更在他们心中烙下一个信念:守护如三峡指墨画这般珍贵的文化遗产,需要后来者接过那枚无形的“指甲”,带着同样的虔诚与创新精神,在时代的巨幅长卷上,奋力刻下属于这个世纪的不朽印记。荆楚文脉的延续,就在这每一次指尖与墨痕的触碰中,奔涌向前。