清代长阳诗人彭秋潭有诗云:“换工男女上山坡,处处歌声应鼓锣,但汝唱歌莫轻薄,那山听得这山歌。”此诗所描绘的,正是中国非物质文化遗产——薅草锣鼓的演奏场景。为了解薅草锣鼓的历史,体会其中的文化内涵,7月8日上午,湖北汽车工业学院“拾遗楚韵•启为创新”社会实践团队来到了湖北省宜昌市秭归县屈原故里,拜访了非遗传承人罗留英老师。

在“民间记忆”艺术馆,尚未入座,便听得一声高腔传来,其音高亢尖细,陡起陡落。高如利箭穿云,低若沉砂坠水,却在尾音处突然回旋,似断非断,令人屏息凝神。歌声渐歇时,锣鼓声起,节奏铿锵有力,似山雨欲来风满楼,又若猛虎下山势不可挡。锣鼓声与歌声交织之间,仿佛让人回到了往昔的农耕场景。

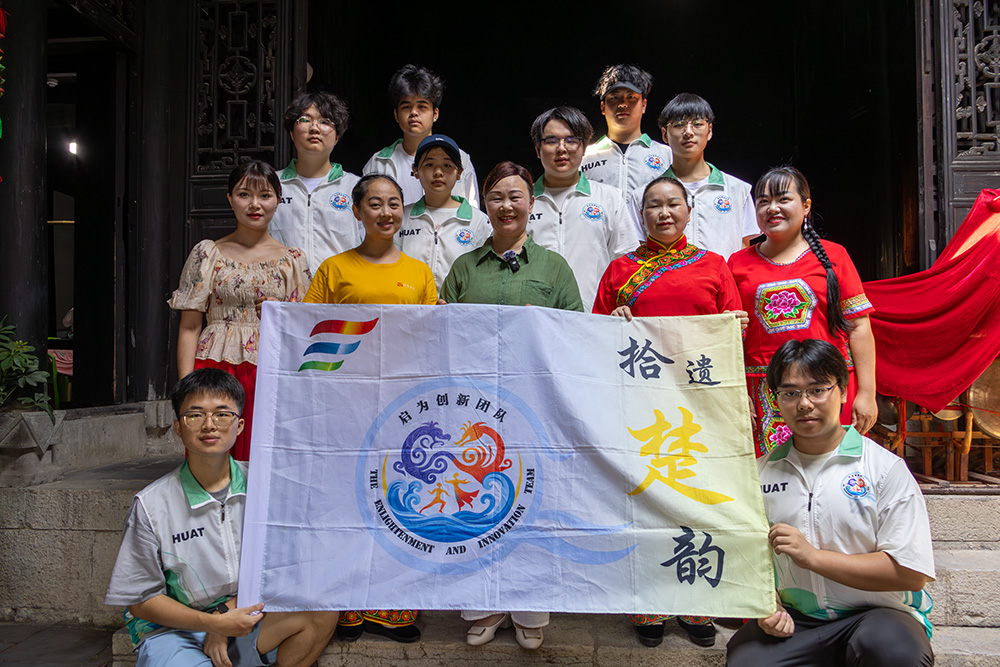

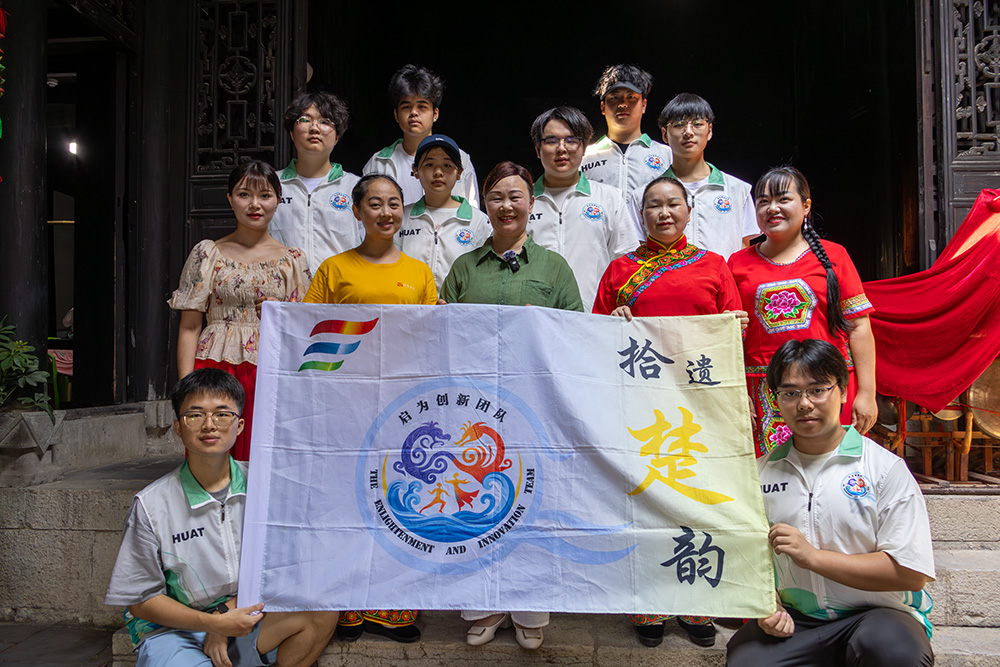

图为罗留英老师表演薅草锣鼓王禹宸供图

根据老师讲解,团队了解到,薅草锣鼓的历史源远流长,«周礼»记载“击土鼓以乐田畴”,表明西周时期已有用鼓乐协调农耕的仪式。学者认为薅草锣鼓的雏形形成于西周,成熟于汉代农业技术发展期,距今逾3000年。而古时土家族地区地广人稀,加上野兽出没,伤人害畜,因此土家族人养成了换工互助,协助生产的习惯,因此在春夏之交,土家族往往出现“男女上山坡”的场景。

在人员众多,劳动强度大的薅草活动中,锣鼓喧天的薅草锣鼓就是最好的调味剂,既可加快劳动进程,又可鼓舞劳动热情。薅草锣鼓一般由两位歌师傅领唱或对唱山歌,一人按节击鼓,一人应点敲锣,锣鼓间歇,歌声四起。一个完整的薅草锣鼓由歌头、请神、扬歌、送神几个部分组成,歌头开篇定调,点明主题;请神祭祀祈福,按顺序点出神明;扬歌是薅草锣鼓的主体,其唱词并不固定,见物起兴,因人设词。有的唱景,如:“天上乌云赶乌云,地下薅草赶时辰”;有的赞勤者:“张大哥薅草如龙摆尾,草根翻起似浪推”;有的讽懒汉:“莫学斑鸠贪玩耍,要学蜜蜂勤做工”。包罗万象。 送神是仪式收尾,唱词较少,多是感谢神灵,祈求护佑。劳动的节奏有张有缓,薅草锣鼓的歌声也跟着有涨有落,当节奏舒缓时,劳动者们多唱或调情逗爱,或幽默逗趣,或设谋斗智的歌,旋律婉转悠扬,逗趣引笑,轻松快乐。当节奏紧张时,歌声也随之高亢激昂,“此时择善讴者,一人击鼓而歌,锣鼓应之,……盖欲耕耘者,乐而忘疲”。

图为采访罗留英老师王禹宸供图

有了唱腔和唱词,自然少不了锣鼓的配和。秭归的薅草锣鼓中,锣直径约15厘米,频率高达4000Hz,可在峡江峡谷形成多次回声,达成“一锣震三湾”效果。鼓直径约20厘米,低频约1200Hz,声音浑厚有力,与锣声一高一低交织回荡。

近年来,罗老师一直致力于挖掘和保护这一古老的民间艺术,带领团队深入土家族聚居地,走访年逾古稀的歌师傅,记录那些濒临失传的唱词和曲调。她搜集整理400余首山歌,其中20余首录制成音视频,并培养近50名徒弟。2013年,为了宣传薅草锣鼓,罗老师毅然放弃了办的红火的农家乐,来到秭归县屈原故里“民间记忆”馆开设戏班,向游客宣传薅草锣鼓。

这次的非遗调研,团队成员认识到,薅草锣鼓的精髓,从来不在博物馆的展柜里,而在那些创造它、使用它、至今仍在为它注入生命力的劳动人民粗糙而有力的手中,在他们被太阳晒得黝黑的脊梁上,在他们为生活、为土地、为同伴放声高歌的喉咙里。这是远古农耕文明在鄂西群山间的回响,是土家先民在恶劣自然环境中凝聚智慧与勇气的结晶。歌头、请神、扬歌、送神的完整结构,是一个微缩的农耕宇宙观,连接着人与土地、人与神明、人与人之间最朴素也最深刻的依存关系。扬歌部分的即兴创作,是劳动者观察生活、表达情感、传递智慧的直接载体,那些对勤者的赞美、对惰者的调侃、对自然的描绘,无不闪耀着鲜活的生命力。这份生命力,贯穿千年,也必将在未来焕发新生。