薅草锣鼓是扎根于湖北宜昌屈原故里的传统民间艺术,2008 年被列入国家级非物质文化遗产名录,是长江中游农耕文明中极具生命力的文化符号。它以 “鼓为魂、锣为韵”,盛行于旧时田间劳作场景 —— 农忙时节,村民们手持农具薅草,鼓手与锣手站在田埂上,伴着节奏鲜明的鼓点与锣声,唱诵即兴编创的歌谣,既为劳作的人们提神鼓劲,又蕴含着对丰收的期盼、对自然的敬畏。其唱词涵盖农事知识、民间故事、生活哲理,曲调融合了楚地山歌的高亢与小调的婉转,分为 “开场鼓”“催工调”“歇气歌” 等不同段落,既是农耕生产的 “劳动号子”,也是承载地方民俗与集体记忆的活态载体。如今,薅草锣鼓虽逐渐脱离传统田间场景,却以舞台展演、校园传承等新形式延续生命力,成为连接屈原文化与当代生活的重要纽带。

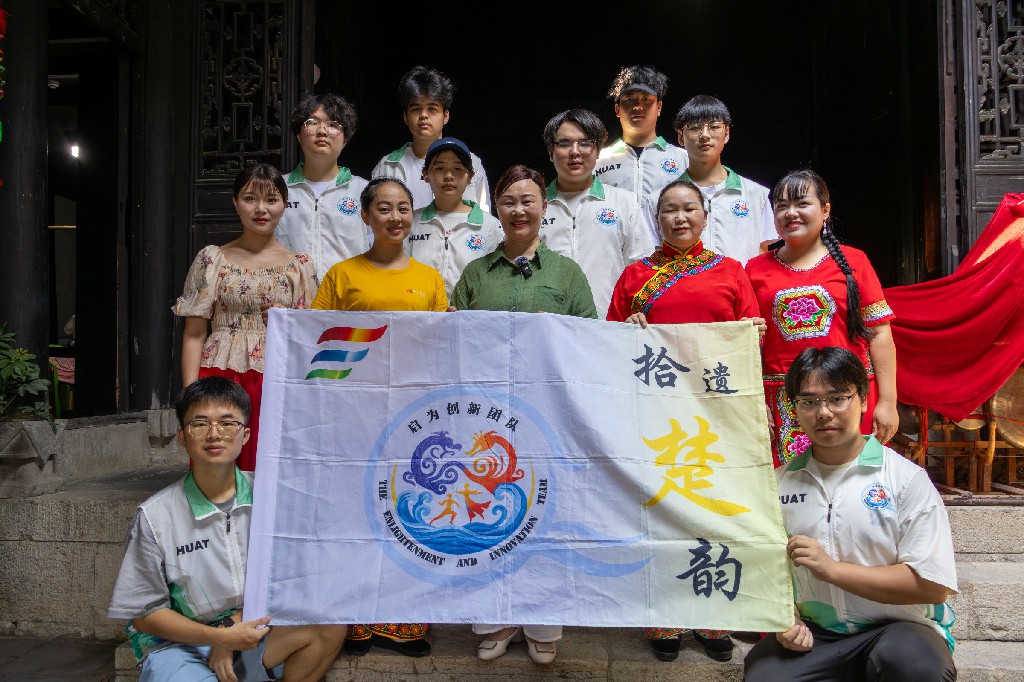

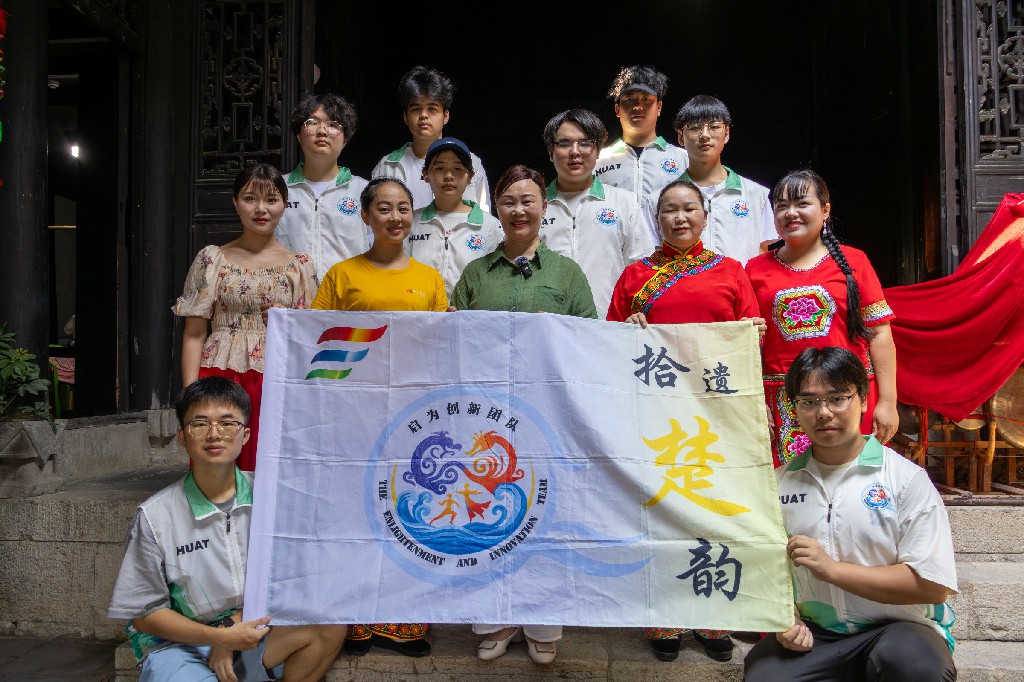

2025 年 7 月 6日上午,湖北汽车工业学院 “拾遗楚韵・启为创新” 非遗调研团队,专程前往宜昌市屈原祠内的薅草锣鼓传习基地,与国家级非物质文化遗产薅草锣鼓代表性传承人罗留英展开深度交流。队员们不仅现场聆听薅草锣鼓的原生态展演,见证乐器调试与唱词编排的全过程,更在互动体验中触摸这门古老艺术的烟火气,感受其背后深厚的农耕文化底蕴与传承力量。

刚踏入屈原祠的传习基地,队员们便被一阵清脆激昂的锣鼓声吸引 —— 院内的空地上,罗留英正带着两位弟子排练《薅草催春》。只见她手持鼓槌,腰间系着小锣,鼓点时而急促如 “雨点打禾苗”,时而舒缓似 “清风拂稻田”;身旁的弟子配合着敲锣,锣声与鼓声交织,形成层次分明的节奏。罗留英张口开唱,歌声高亢嘹亮却不失婉转:“太阳出来暖洋洋,乡亲们薅草忙又忙,一鼓敲出好光景,一锣迎来稻花香……” 即兴编创的唱词带着泥土的芬芳,瞬间将队员们拉回旧时田间劳作的热闹场景。不等展演结束,队员们已围上前去,眼神里满是好奇与赞叹。

“薅草锣鼓的根,就在咱农民的田埂上。” 罗留英放下鼓槌,用带着乡音的话语向队员们讲解,她指尖摩挲着鼓面 —— 这面牛皮鼓已陪伴她二十余年,鼓身上的纹路里还沾着淡淡的泥土痕迹。“以前农忙薅草,几百人在田里干活,没个动静容易累、容易走神。这锣鼓一响、歌一唱,大家干劲就足了,连薅草的速度都能快不少。” 她指着墙上挂着的老照片,照片里是上世纪 80 年代村民们在田间薅草、锣鼓手站在田埂演唱的场景,“你看,那时候我师父就站在那儿,我跟在后面学敲鼓、学唱歌,一晃眼,我也成了师父。”

在罗留英的指引下,队员们走进传习基地的陈列室。室内摆放着不同年代的锣鼓乐器 —— 有表面包浆厚重的老牛皮鼓,有边缘磨得光滑的铜锣,还有记录着唱词的手抄本。“这是我师父传下来的《农事唱词集》,里面记了两百多首老调子,从春耕到秋收,不同时节有不同的歌。” 罗留英翻开本子,泛黄的纸页上是工整的毛笔字,“比如插秧时唱《劝农调》,提醒大家‘秧苗要插匀,日后谷满囤’;收割时唱《丰收歌》,欢喜劲儿都在词里。” 她还现场演示了乐器调试的技巧:“鼓皮要绷得松紧适中,太紧了声音脆,太松了没劲儿;锣要敲在边缘,声音才亮,敲在中间就闷了 —— 这些都是老辈人传下来的讲究。”

最让队员们兴奋的,是互动体验环节。罗留英先教大家基本的鼓点节奏:“‘咚 — 咚 — 锵,咚 — 咚 — 锵’,这是最基础的‘催工鼓’,跟着我打,别慌。” 队员们轮流拿起鼓槌,有的刚开始节奏混乱,鼓点与锣声对不上;罗留英耐心纠正,手把手教他们调整手腕的力度:“敲鼓不用蛮劲,要巧劲,跟着心跳的节奏走,就像田里干活,一步一步来。” 随后,她又教大家学唱简单的唱词:“‘屈原故里好风光,锣鼓一响精神爽’,调子要往上扬,像咱宜昌的山一样,要有劲儿。” 队员们跟着哼唱,虽有些生涩,却也渐渐找到曲调的韵味,院子里的锣鼓声与歌声交织,满是热闹的气息。

采访中,罗留英向队员们讲述了自己与薅草锣鼓的半生坚守。1958 年出生的她,16 岁便跟随薅草锣鼓第二代传承人周启英学艺。“那时候师父对我可严了,鼓点打错一个要罚练一百遍,唱词记错一句要抄十遍。” 罗留英笑着回忆,“师父说,这不是随便敲敲唱唱的,是咱农民的‘精气神’,不能丢。” 上世纪 90 年代后,随着农业机械化发展,田间薅草的人少了,薅草锣鼓也渐渐 “没了用武之地”,不少徒弟都改了行,罗留英却没放弃:“我背着锣鼓去村里、去镇上,只要有人愿意听,我就愿意演。”

2012 年,在当地文化部门的支持下,罗留英在屈原祠成立薅草锣鼓传习基地,一方面整理抢救老唱词、老调子,一方面免费招收学员。“刚开始没人来,年轻人觉得这是‘老古董’,不好听也不赚钱。” 罗留英没气馁,她改编了新唱词,把屈原文化、乡村变化写进歌里,还带着学员去学校、社区展演,“我想让大家知道,薅草锣鼓不只是老辈人的回忆,也能唱新时代的事儿。” 如今,传习基地已有 30 多名学员,最小的 18 岁,最大的 65 岁,“有学生,有农民,还有退休的老师,大家都是真心喜欢这门手艺。”

谈及未来,罗留英的目光望向屈原祠外的江水,眼神里满是坚定:“我想把这些老唱词、老调子都录下来,做成光盘;再编一本《薅草锣鼓教程》,让想学的人都能找到门道。” 她拿起鼓槌,轻轻敲了一下鼓面,“屈原祠是咱楚文化的根,我要在这儿把薅草锣鼓传下去,让更多人知道,咱农民也有自己的艺术,咱的锣鼓声,能传得很远很远。”

传习基地的锣鼓声再次响起,清脆的 “咚锵” 声伴着罗留英的歌声,飘出院子,与屈原祠的飞檐斗拱相映。湖北汽车工业学院 “拾遗楚韵・启为创新” 非遗调研团队的队员们看着罗留英专注的神情,听着这带着乡土温度的韵律,忽然懂得:所谓非遗传承,从不是守着过去不变,而是像罗留英这样,以锣鼓为媒,将对土地的热爱、对传统的坚守,一鼓一锣地融进时代,让古老的薅草锣鼓在新时代依旧能唱出响亮的乡音。(通讯员 王禹宸)