三峡水墨画是扎根长江三峡流域的独特绘画艺术,以三峡雄奇的山川、奔腾的江水、古朴的村落为核心题材,2018 年被列入宜昌市非物质文化遗产名录,是长江文化带中极具地域辨识度的艺术瑰宝。它以三峡特有的宣纸为载体,融入 “水晕墨章” 的技法精髓,讲究 “以墨代色,以笔塑魂”—— 用酣畅泼墨勾勒夔门的巍峨,以细腻勾勒描绘江面的渔舟,借干、湿、浓、淡的墨色变化,将三峡的雄奇险峻与灵秀温婉尽数呈现。随着时代发展,三峡水墨画逐渐从传统文人雅趣走向大众视野,既保留 “师法自然” 的传统内核,又融入现代审美理念,成为连接三峡历史记忆与当代文化的重要纽带。

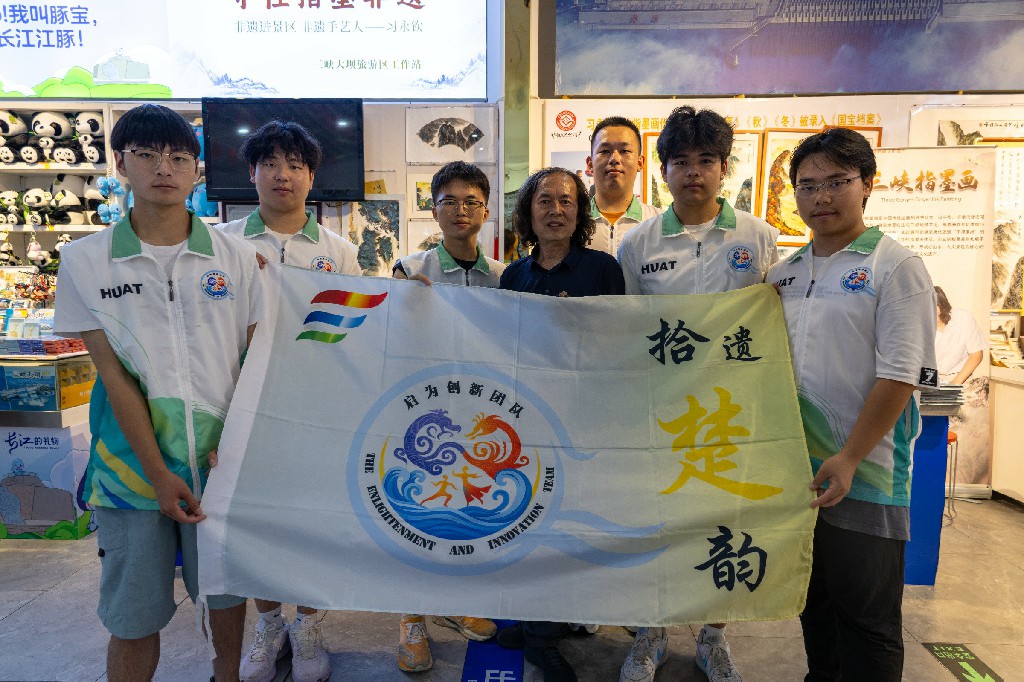

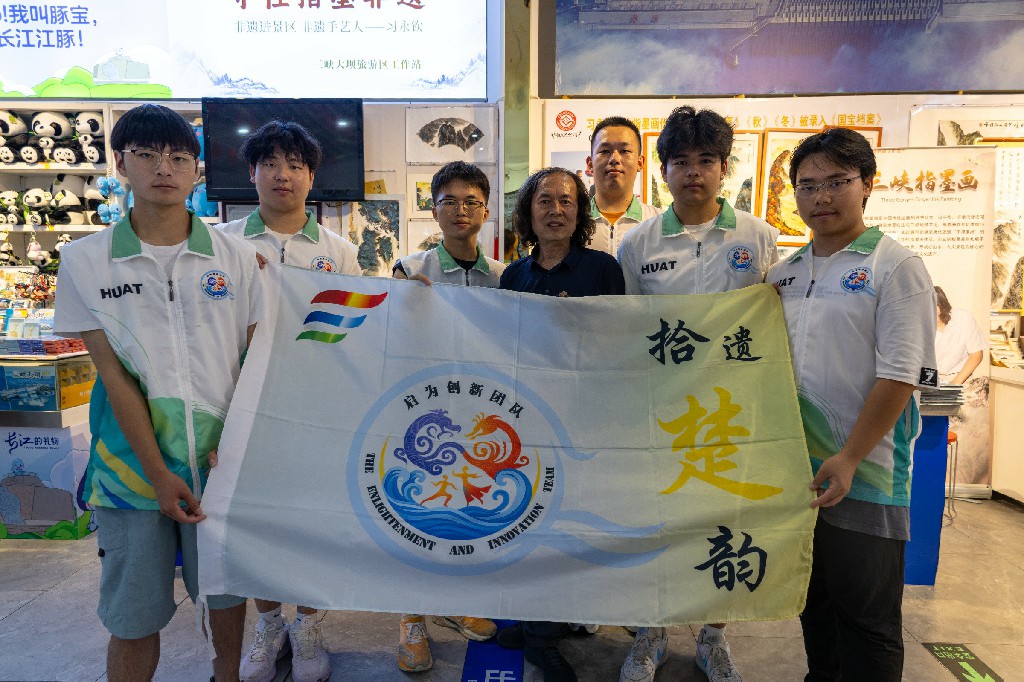

2025 年 7 月 9 日下午,湖北汽车工业学院 “拾遗楚韵・启为创新” 非遗调研团队,专程前往三峡大坝坛子岭景区的三峡水墨艺术工作室,与三峡水墨画第三代传承人习永钦展开深度交流。队员们不仅近距离观摩画作创作全过程,倾听技艺传承背后的动人故事,更沉浸式感受笔尖下三峡的磅礴气势与深厚文化底蕴,亲身触摸这门非遗技艺的温度与生命力。

刚踏入工作室,队员们便被满室的水墨气息包裹 —— 墙上悬挂的数十幅作品错落有致,既有长达 3 米的《三峡全景图》,墨色浓淡间串联起瞿塘峡、巫峡、西陵峡的连贯壮阔,江面上的航船仿佛正冲破画纸驶向远方;也有巴掌大小的小品《三峡人家》,寥寥数笔勾勒出青瓦白墙依水而居的静谧,屋檐下的红灯笼在淡墨中透出暖意。不等队员们从视觉震撼中回神,习永钦已带着温和的笑意迎上前来,他指尖轻抚一幅《大坝晨曦》,缓缓开口:“三峡水墨画的根,就扎在这三峡的山水里。你看这大坝的轮廓,得用‘积墨法’一层层叠加,才能显出混凝土的厚重;江面的雾气要趁纸半干时轻扫淡墨,才能有朦胧的灵动感。”

在习永钦的指引下,队员们的目光在作品间流转:看《神女峰》中云雾的留白如何呼应 “巫山云雨” 的诗意,瞧《纤夫图》里线条的顿挫怎样还原旧时航运的艰辛,听他讲述每幅作品背后的创作故事 —— 为画好三峡的四季,他曾在冬日瞿塘峡蹲守半月,只为捕捉雪落江面的清冷;为还原大坝建设场景,他多次走访建设者,将机械的硬朗与江水的柔和融入同一幅画。工作室角落,还堆放着习永钦珍藏的老照片,有上世纪 90 年代的三峡村落,有大坝修建时的热闹场景,“这些都是我画画的‘活素材’,三峡在变,但画里得留住这些记忆。” 话语间满是对这片土地的深情。

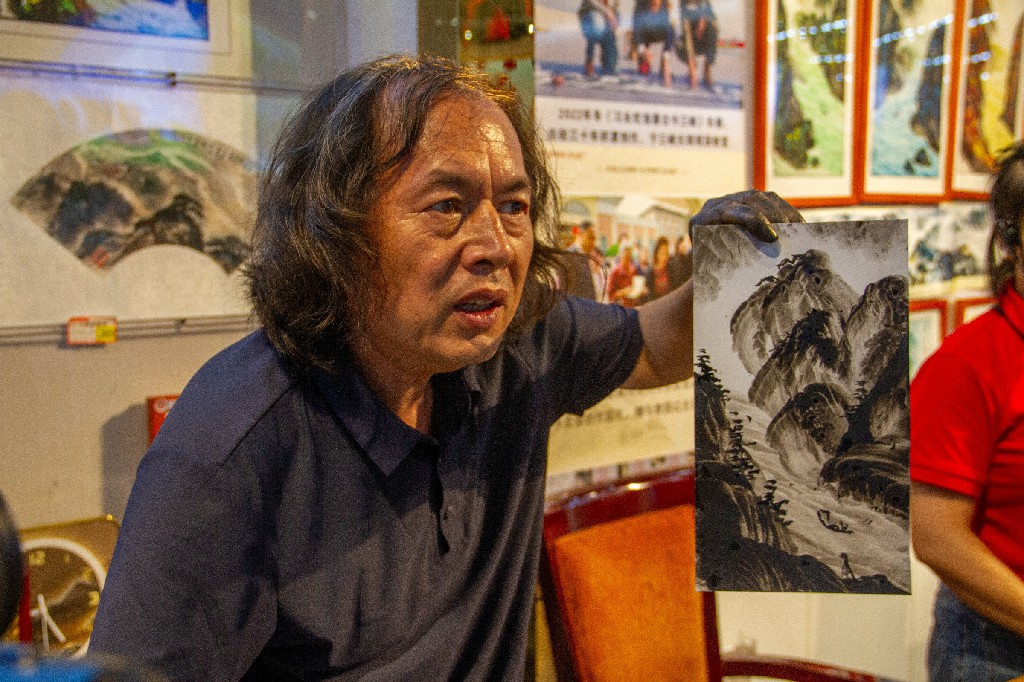

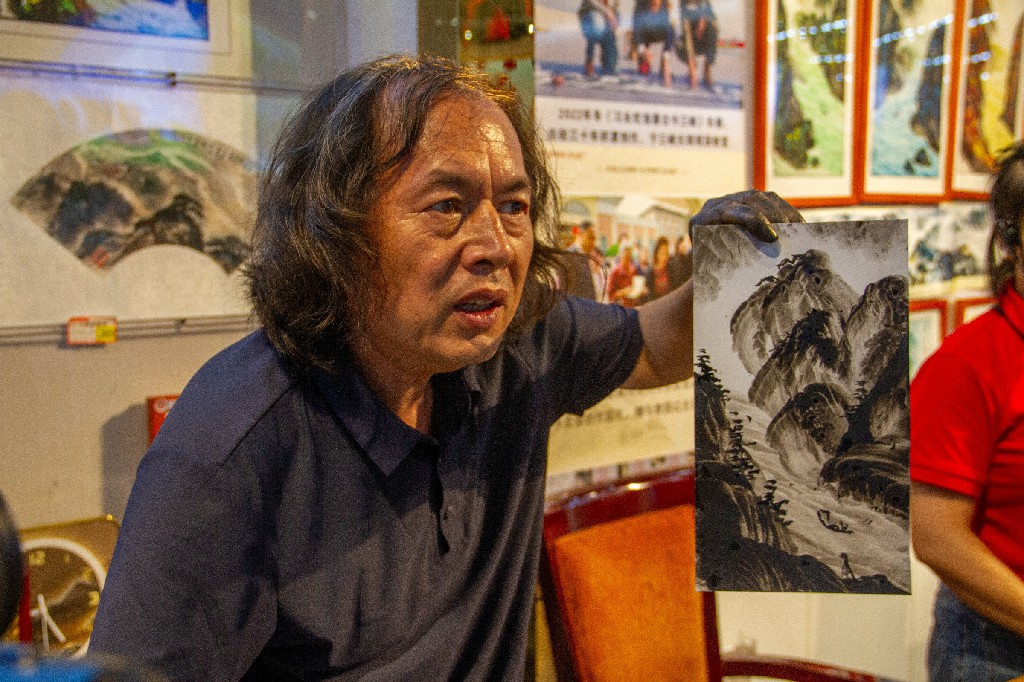

穿过展示区,队员们跟随习永钦来到里间的创作室。推开门,一张铺着洁白宣纸的画案占据屋子核心,案头整齐摆放着大小不一的毛笔、研磨的墨锭与调色盘。习永钦挽起袖口,准备现场创作《坛子岭远眺》。只见他先将宣纸轻铺平整,指尖在纸上虚划片刻定好构图,随后蘸取浓墨,手腕轻转,一笔定下坛子岭观景台的轮廓,线条刚劲有力;接着换用淡墨,以 “破墨法” 晕染远处的大坝,让钢筋水泥的建筑在墨色中透出柔和层次;最后用极细的狼毫笔点出观景台上的游人 —— 虽只是寥寥数点,却让整幅画瞬间有了生气。

队员们屏息凝神,看着墨色在宣纸上慢慢晕开,看着习永钦时而俯身细描、时而退后观察,额角的汗珠顺着鬓角滑落,却丝毫未影响运笔的稳定。“画三峡最忌‘照搬’,要画出山水的‘魂’。” 习永钦一边创作一边讲解,“比如这江水,不能只画水纹,要通过岸边岩石的墨色对比显出流动感;还有这山,近处的树要浓、远处的山要淡,这样才有远近层次,像真能走进画里一样。” 半小时后,《坛子岭远眺》逐渐成型,画中坛子岭的葱郁、大坝的雄伟与江面的开阔相互映衬,仿佛将窗外实景搬进画纸,队员们忍不住发出阵阵赞叹。

采访中,习永钦向队员们讲述了自己与三峡水墨画的半生情缘。“我 18 岁跟着师父学画,师父常说‘要画好三峡,先得读懂三峡’。”1965 年出生的习永钦,年轻时曾跟着师父沿长江徒步,从白帝城走到宜昌,一路写生采风,饿了就找江边村落借宿,渴了就喝几口江水。“那时候没有相机,全靠脑子记、本子画,三峡的每一座山、每一段水,都刻在我心里了。” 上世纪 90 年代三峡工程开工后,习永钦更频繁往返三峡各地,用画笔记录大坝修建的每个重要阶段,“我想留住老三峡的样子,也想画出新三峡的变化,让后人从画里看到三峡的过去与现在。”

2010 年,习永钦在三峡大坝坛子岭景区创办三峡水墨艺术工作室 —— 既为方便游客了解这项技艺,更想吸引年轻人传承。“以前学画的人少,年轻人觉得这行苦、不赚钱。” 习永钦坦言,工作室刚创办时只有两三个徒弟,他一边创作,一边免费开设培训班,还带着作品走进校园、社区,“我想让大家知道,三峡水墨画不只是老古董,它能画身边的三峡,也能走进现代人的生活。” 如今,工作室已有 8 位固定学员,最小的仅 22 岁,“他们有想法、有创意,会把动漫元素、现代设计融入画里,让三峡水墨画有了新样子,这就是传承的意义。”

谈及未来,习永钦的目光望向窗外的三峡大坝,眼神坚定而温暖:“我想编一本《三峡水墨画技法图谱》,把师父教我的、自己摸索的技巧都记下来,让后人有章可循;还想和景区合作办画展,让更多来三峡的人看到这项技艺、喜欢上这项技艺。” 他拿起案头的毛笔轻轻摩挲笔杆,“这毛笔就像接力棒,我接住了师父的,现在要传给更多人,让三峡的山水永远在笔墨里活着。”

创作室里墨香依旧,习永钦的画笔还在纸上缓缓移动,勾勒着下一幅三峡图景。湖北汽车工业学院 “拾遗楚韵・启为创新” 非遗调研团队的队员们看着他专注的身影,看着画中流淌的三峡风光,忽然懂得:所谓非遗传承,从不是固守旧法,而是像习永钦这样,以笔墨为媒,将对三峡的热爱、对技艺的坚守,一笔一画刻进时代画卷,让古老艺术在新时代焕发生机。(通讯员 王禹宸)