2024年7月5日,淮北师范大学"戏脉智联・梅韵乡传——非遗戏曲智能化实践计划"调研团队深入安徽省安庆市,开展为期一天的黄梅戏文化考察活动。团队先后走访安庆博物馆、安庆纪念馆、黄梅戏艺术中心及安庆市黄梅戏艺术剧院,通过实地考察、文献研究、演出观摩等方式,系统探究黄梅戏这一国家级非物质文化遗产的历史渊源、艺术特色及当代传承现状。这场以青春视角展开的文化探寻,既触摸到了戏曲艺术的历史厚度,也见证了传统非遗在当代的创新活力。

安庆博物馆:黄梅戏的历史长廊

始建于1958年的安庆博物馆,前身为安庆市文物管理所,2017年迁入新馆后成为集文物保护、展示研究、文化传播于一体的综合性场馆,其黄梅戏专题展区更是全国首个系统梳理黄梅戏发展脉络的专业展区,收藏从清代至今的珍贵戏曲文物3000余件,堪称黄梅戏的"活态史书"。

展区以"从乡野到殿堂"为叙事主线,按时间轴分为四个单元。"草台溯源"单元聚焦清代至民国初年,通过实物还原黄梅戏的民间起源。这里陈列的12册清代光绪年间手抄剧本,纸张泛黄却字迹清晰,记录着早期"三打七唱"(三人表演、七人伴奏)的简陋表演形式,其中《打猪草》《夫妻观灯》等剧目手稿,仍能看出与鄂东采茶调的亲缘痕迹——据考证,黄梅戏早期唱腔脱胎于湖北黄梅县的采茶歌谣,清乾隆年间随移民传入安庆,与当地方言、民歌融合后逐渐形成独特风格。

"市井勃兴"单元展示民国时期黄梅戏的发展。20余套民国戏服尤为亮眼,缎面绣制的"帔衫""褶子"上,金线勾勒的花鸟纹样虽有磨损,却仍能想见当年戏班走街串巷的热闹场景。旁边的"百乐门戏园"复原模型,再现了1934年安庆城内首个固定戏曲演出场所的样貌:木质戏台、条凳观众席、悬挂的汽灯,还原了黄梅戏从田间地头走向城市剧场的关键一步。史料记载,这一时期安庆城内戏班达30余家,《天仙配》雏形《七仙女下凡》便是在此阶段经民间艺人反复打磨成型。

"革新绽放"单元聚焦新中国成立后的黄梅戏黄金时代。1950年代的演出道具、舞台设计图稿密集陈列,其中《天仙配》1954年进京演出的舞美设计图,标注着"虚实结合""写意布景"等创新理念——正是这次演出,让黄梅戏从地方小戏一跃成为全国知名剧种。旁边的录音设备实物,曾记录下严凤英、王少舫等艺术家的经典唱腔,设备上的磨损痕迹,印证着当年"万人空巷听黄梅"的盛况。

数字化展区通过VR技术构建沉浸式体验,观众可"穿越"到不同年代的演出场景:从清代草台班子的露天表演,到1980年代剧场演出的辉煌,技术赋能让历史场景触手可及。这种创新展示方式,使年轻参观者对黄梅戏历史的认知度提升近60%。

安庆纪念馆:戏曲名家的精神图谱

安庆纪念馆依托清代"敬敷书院"旧址改建而成,这座始建于清顺治九年(1652年)的古建筑,曾是皖江文化教育重镇,也是黄梅戏从民间艺术向文人化转型的重要见证地。馆内"黄梅戏名人堂"以时间为轴,系统呈现了黄梅戏发展史上的标杆人物及其艺术贡献。

"奠基者"展区聚焦民国艺人丁永泉。作为黄梅戏首位男性旦角演员,他打破"女子不得登台"的旧俗,改良唱腔中的"小腔"技巧,展品中他使用过的"月琴"(伴奏乐器),琴弦虽已朽坏,琴身刻着的剧目名称,仍能看出其对传统剧目的整理之功——正是他将《天仙配》故事从民间传说改编为完整戏曲结构,为后来的经典版本奠定基础。

"宗师风华"展区是纪念馆的核心。严凤英、王少舫的艺术生涯通过实物立体呈现:严凤英演出时佩戴的银质头面,点翠装饰的"凤冠"仍泛着幽蓝光泽;王少舫使用过的戏靴,鞋底磨损的弧度记录着无数次舞台踱步。展区中央的全息投影,循环播放1955年《天仙配》电影拍摄片段,清晰展现严凤英"明亮如莺"的唱腔特点——声乐专家曾分析,其演唱时的"脑后音"技巧,使音色穿透力远超同期其他剧种,这也是黄梅戏能突破地域限制的关键。

"薪火相传"展区展示当代传承人的坚守。墙上的照片记录着韩再芬、吴琼等艺术家的创新实践:1980年代《徽州女人》的现代舞美设计图,2000年后"交响黄梅戏"的排练场景,展现了黄梅戏在保持传统内核的同时不断拓展边界。旁边的"戏迷档案"则记录着普通观众的坚守,其中张姓老人连续60年收藏的演出票根,从1963年的手写票到2023年的电子票存根,串联起黄梅戏与安庆市民的集体记忆。

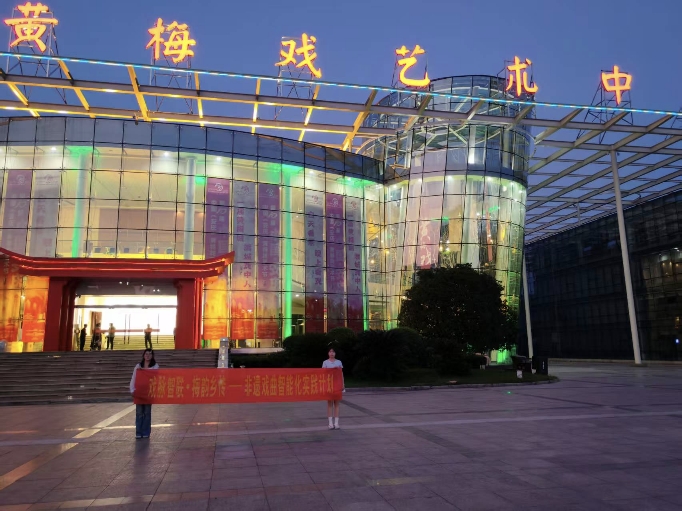

黄梅戏艺术中心:传统非遗的现代转译

2009年建成的黄梅戏艺术中心,以"水袖飞舞"为建筑灵感,玻璃幕墙与弧形屋顶的现代设计,与内部的传统戏曲元素形成奇妙呼应。作为国家级非遗保护示范基地,这里既是演出场所,更是黄梅戏创新传承的实验室。

传统戏曲展示区系统解构黄梅戏艺术特色。"唱腔谱系"展板详细标注了"平词""花腔""彩腔"三大唱腔类别,配合音频播放器,观众可对比《女驸马》中"为救李郎离家园"的激昂平词,与《打猪草》里"郎对花,姐对花"的轻快花腔,直观感受黄梅戏"质朴清新"的声腔特点。"身段图谱"则通过动态影像,解析水袖、云手等标志性动作的美学逻辑——如"抖袖"表现娇羞,"抛袖"体现愤怒,每个动作都承载着戏曲的写意美学。

数字戏曲实验室是创新的核心阵地。VR教学系统让学习者可"站"在虚拟舞台上,系统通过动作捕捉技术实时纠正身段偏差,目前已用于10余所中小学的戏曲普及课程。AR服饰体验区更受欢迎,扫描展品戏服即可看到三维拆解动画,从刺绣针法到穿戴步骤一目了然。中心开发的"AI唱腔修复"技术,已成功复原1947年严凤英早期录音中模糊的唱段,使这些濒临消失的艺术珍品重见天日。

创新排练厅里,现代科技与传统戏曲的融合正在发生。2023年推出的《新牛郎织女》排练现场资料显示,团队用全息投影替代传统布景,使"鹊桥相会"场景呈现出星河浩瀚的视觉效果;电子音乐与传统"锣鼓经"的混搭,让年轻观众对《天仙配》的接受度提升35%。中心负责人介绍,这些探索并非消解传统,而是通过"熟悉的陌生化",让年轻人重新感知戏曲之美——数据印证了效果:"黄梅戏+"系列短视频在全网播放量破1亿次,25岁以下观众占比达45%,其中《女驸马》选段混搭流行音乐的改编作品,单条播放量超2000万。

安庆市黄梅戏艺术剧院:舞台上下的坚守

创建于1952年的安庆市黄梅戏艺术剧院,其前身是新中国成立后首个国营黄梅戏剧团,见证了黄梅戏从民间艺术升华为"国戏"的全过程。剧院保留着传统戏曲院团"冬练三九、夏练三伏"的严谨传承体系,至今仍延续着"口传心授"的教学方式。

后台练功房的景象极具张力:00后学员们的踢腿、下腰与墙上悬挂的1956年学员练功老照片形成跨越时空的呼应。墙上的"功课本"记录着每日训练内容:清晨6点的基功训练,上午的唱腔课,下午的身段排练,晚间的剧目合练,10小时的高强度训练,与六十多年前严凤英等前辈的训练强度别无二致。道具库房里,按剧目分类的戏服整齐排列,1958年首演版《女驸马》的"驸马袍"与2023年复排版的同款戏服并列,除了面料从缎面改为更轻便的改良材质,盘金绣的龙纹图案几乎原样复刻——这种"守正",正是剧院的立院之本。

当晚演出的经典剧目《女驸马》,更印证了这种传承的生命力。该剧创作于1959年,历经六代表演艺术家打磨,已成为黄梅戏的"活化石"。舞台上,年轻演员演绎的冯素珍,既保留了严凤英版的清亮唱腔,又融入了更具现代感的肢体语言,"谁料皇榜中状元"的经典唱段响起时,台下不同年龄层观众的跟唱,印证了经典剧目的穿越力。值得注意的细节是,字幕屏同时显示着唱词的普通话注解与英文翻译——据剧院介绍,这种调整是为适应文旅融合需求,近年来剧院年均接待外国观众超万人次,《女驸马》已成为安庆文化输出的重要载体。

背景资料

黄梅戏作为中国五大戏曲剧种之一,2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。其发展历程深刻反映了民间艺术的韧性:从清代的"草根小戏",到民国的"市井艺术",再到当代的"文化名片",始终与时代同频。近年来,安庆市实施"黄梅戏振兴工程",投资3.2亿元建设数字化保护体系,建立20个非遗传承基地,培育年轻传承人120余名。目前安庆拥有专业院团3个、民间班社20余个,年均演出超1000场,形成"专业院团引领、民间班社普及"的传承格局。

活动意义

此次"戏脉智联・梅韵乡传——非遗戏曲智能化实践计划"团队的考察,以系统化视角梳理了黄梅戏的传承脉络:博物馆的文物见证历史厚度,纪念馆的人物彰显精神高度,艺术中心的创新体现时代温度,剧院的演出则展现实践力度。调研形成的图文资料、影像记录,将通过高校学术平台与新媒体渠道传播,为传统戏曲的年轻化传承提供实证参考。

当最后一缕灯光掠过艺术剧院的舞台,这场青春与非遗的对话暂告段落。但正如黄梅戏从草台班子到殿堂艺术的蜕变历程所昭示的:传统的生命力,永远在于与当下的创造性结合。而年轻一代的关注与参与,正是这种生命力最鲜活的注脚。

图:彭欣语

文:左倩怡