2008 年“十二月花神”被列为安徽省非物质文化遗产,2011 年韩可枝老师本人被认定为省级传承人。7 月 1 日上午,团队成员拜访了韩可枝老师并对其进行了访谈。初次见面,团队成员均被韩老师由内而外散发出来的精神气质所感叹到,虽然年仅八旬,但她仍精神矍铄,谈起“十二月花神”时,眼中依然闪烁着热忱的光芒。回忆起自己的学艺之路,仿若时光倒流,她微笑着说,自己第一次上台演出,不过十四五岁的年纪。那时的自己,带着初生牛犊不怕虎的冲劲,勇敢地站在了舞台之上。面对台下的观众,面对未知的挑战,自己没有丝毫怯场,心中只有对表演的热爱与执着。那一刻,舞台上的她,仿佛与“十二月花神”融为一体,用灵动的身姿、真挚的情感,演绎着花神的故事。

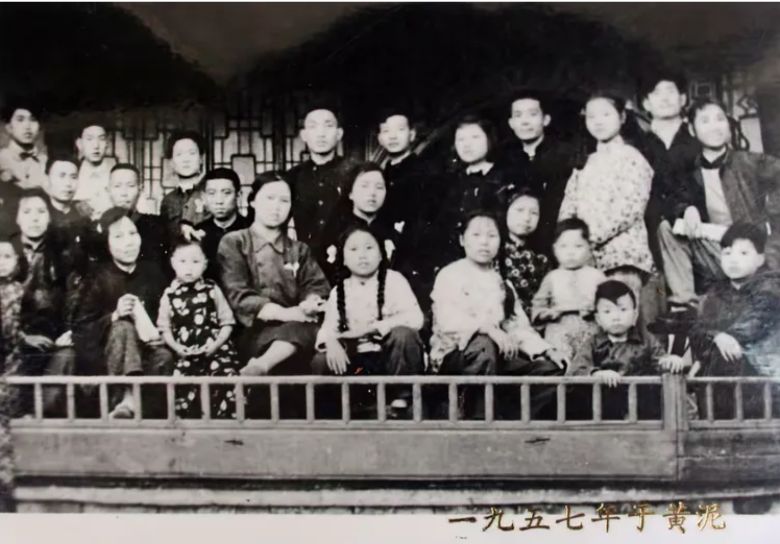

访谈过程中,韩老师从一个文件夹中拿出收藏已久的珍贵老照片、资料和奖状,是那样的整齐工整,可见她对这项宝贵遗产的珍视与热爱,其中最早的照片可以追溯到 1957 年,“十二月花神”到北京中南海怀仁堂表演,受到周恩来和朱德的接见的。即使照片中的人经过时间的洗礼已然褪去了芳华,但“十二月花神”的艺术精神却永久传承下去。

图为团队成员访谈韩可枝老师(安徽师范大学 丁惠玲 提供)

韩可枝老师回忆“十二月花神”的发展历程时强调,在毛主席时期得到了好的发展,在“百花齐放,百家争鸣”的双百方针引领下,民间文化被大量挖掘出来,大型汇演和运动数量较多,“十二月花神”这种民间舞蹈艺术形式得到了很好的发展。

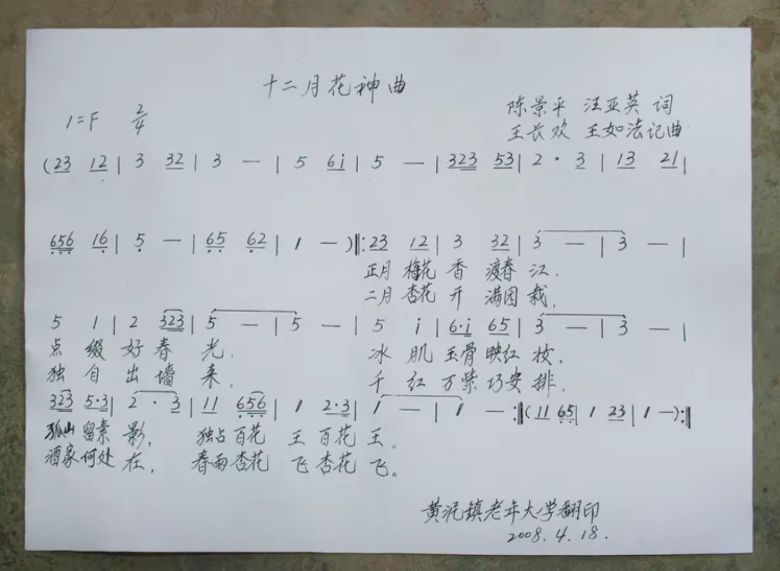

谈及“十二月花神”的演奏曲名《抱椿台》时,韩可枝老师强调它是一首古典曲谱,具有较高的历史文化价值,“正月梅花香,渡春江,点缀好风光......”,郭沫若先生曾评价其音乐“优美动听,一个字都不要删”。“十二月花神”的乐虽以节令花卉为赞美对象,但表现的却是民众生活、风土民情,特别是本地域人民的道德观、审美观,具有平民化文化特征。歌词创造了优美的人物形象,反映了平民化的朴实生活,爱国爱民,祈安求福,抑恶扬善、颂忠惩奸,借古喻今,鼓舞斗志,并在发展中不断创新,与时代同进步,给观众带来了审美趣味,为丰富和发展皖文化做出了积极贡献。

图为整理的十二月花神曲谱

时光在相遇与倾听中悄然流逝,与韩可枝老师的交谈很快迎来了尾声,这次访谈不仅让团队成员触摸到非遗传承人的坚守与情怀,更深刻体会到中华优秀传统文化中蕴含的精神密码。站在文化传承的新起点上,我们更应意识到,非遗传承不仅是对历史的致敬,更是青年一代义不容辞的时代使命。

图为团队成员与韩可枝老师交谈(安徽师范大学 丁惠玲 提供)

展望未来,团队将继续跟随传承人的脚步,探寻 “十二月花神” 背后的文化根脉,以实际行动践行 “为人民服务” 的宗旨,让这份承载着民族智慧的文化瑰宝,在岁月的长河中绽放出更加绚烂的光彩。我们也将继续关注 “十二月花神”文化的传承与发展,将个人理想融入文化强国建设的伟大征程,为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展贡献青春力量。

图为团队成员与韩可枝老师的合照(安徽师范大学 刘艳 提供)