三下乡实践行:青春力量探秘长江“活化石”,共筑中华鲟保护屏障

为实地探究长江生态保护成效,7月1日,武昌工学院团委“十年禁渔”三下乡调研团队“‘江’心比心,‘渔’你同行”走进宜昌市中华鲟自然保护区科普展览馆,通过化石标本、数据模型与警示案例,系统了解中华鲟保护现状,重点聚焦物种生存威胁与公众参与路径。

在长江生态保护的宏大叙事中,中华鲟的命运始终是牵动人心的焦点。7月1日上午9时,团队走进宜昌市中华鲟自然保护区科普展览馆,通过化石标本、数据模型与警示案例,直面这一古老物种在人类活动影响下的生存困境,更在一场关于繁殖个体意外伤亡的深度剖析中,感受到生态保护刻不容缓的紧迫性。

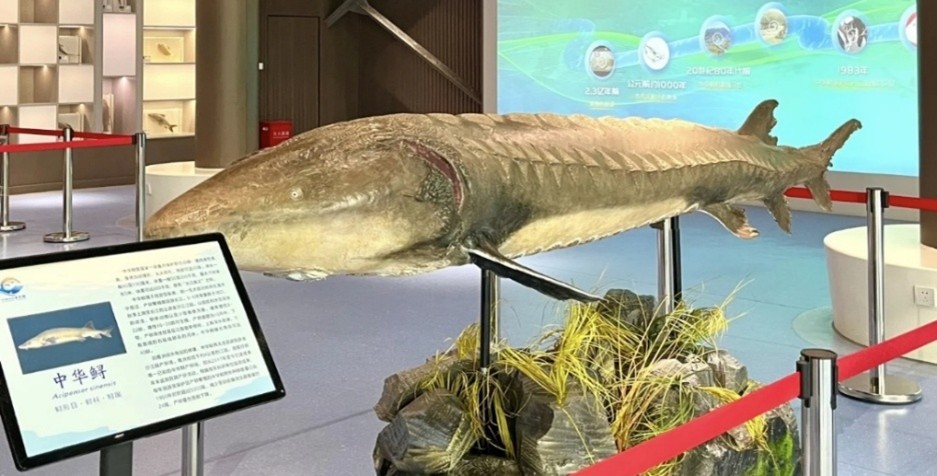

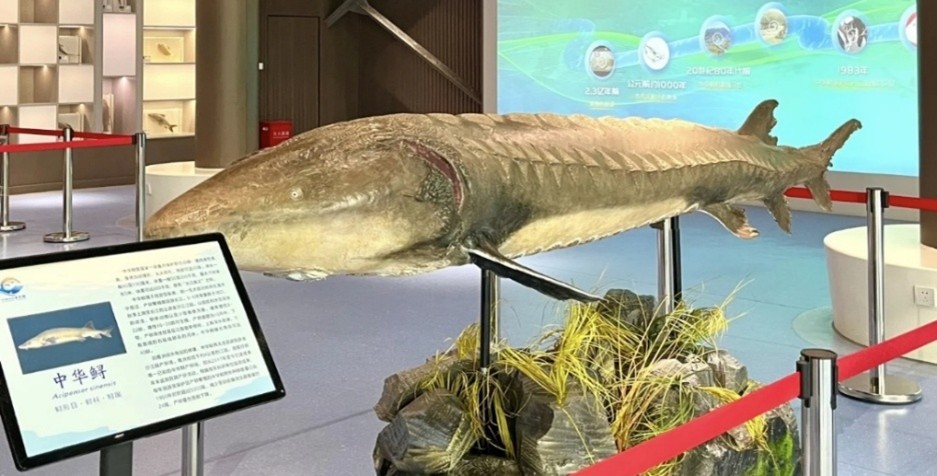

图为展览馆内中华鲟化石标本展示 通讯员杨淑莉摄

展览馆以“从远古到未来”为主线,通过1.8米长的白垩纪中华鲟化石与现代标本的对比,揭示这一物种跨越亿年的生命韧性。互动屏上,中华鲟“15年性成熟”的生长周期与“年消耗3000公斤鱼类”的生态价值被具象化,而食物链沙盘的光影流动中,其洄游行为带动长江营养循环的奥秘得以直观呈现。然而,当参观者步入标本展示区,畸形幼鱼与正常个体的并置陈列,却无声诉说着环境剧变带来的生存挑战。

图为展览馆内展示的沙盘模拟装置 通讯员涂鑫然摄

“中华鲟的危机,本质是长江生态链的危机。”讲解员张郢的导览从一组对比照片开始:1970年代渔民“一网三鲟”的场景与当代科研人员监测产卵场的身影形成强烈反差。VR体验装置还原的三大生存威胁尤为震撼——螺旋桨割裂的尾鳍、污染水中畸形的幼体、捕捞网下断裂的种群,让观众身临其境。数据墙上,16处自然产卵场缩减至1处的标注,与1988年列为国家一级保护动物、2021年长江十年禁渔等时间节点交织,勾勒出物种存续的跌宕曲线。

图为讲解员正在导览生存威胁数据墙 通讯员涂鑫然摄

展览馆特别复现了2022年宜昌江段触目惊心的一幕:一条2.3米长的雌性中华鲟漂浮江面,尾鳍处螺旋桨造成的42厘米贯穿伤触目惊心。尽管救援团队紧急将其转运至长江水产研究所,但伤口感染引发的败血症仍不可逆转。解剖显示,这条正值繁殖黄金期的中华鲟腹内藏有2万枚成熟卵粒,本应成为种群延续的希望,却因人类活动戛然而止。这一事件成为展览馆的警示案例,提醒着每一位参观者:每一次航运发展、每一次污染排放,都可能成为压倒物种存续的最后一根稻草。

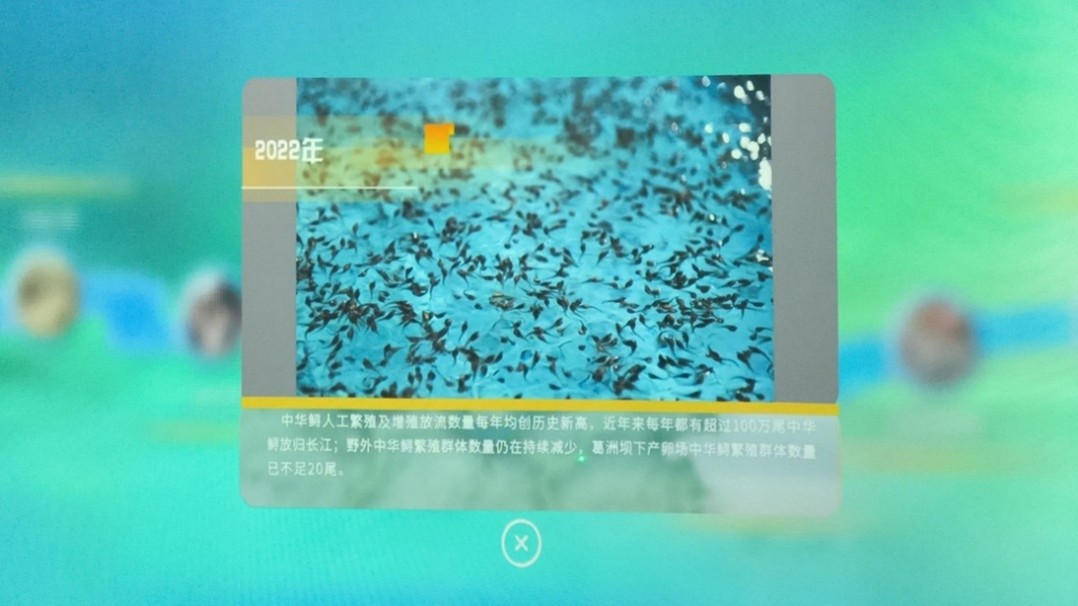

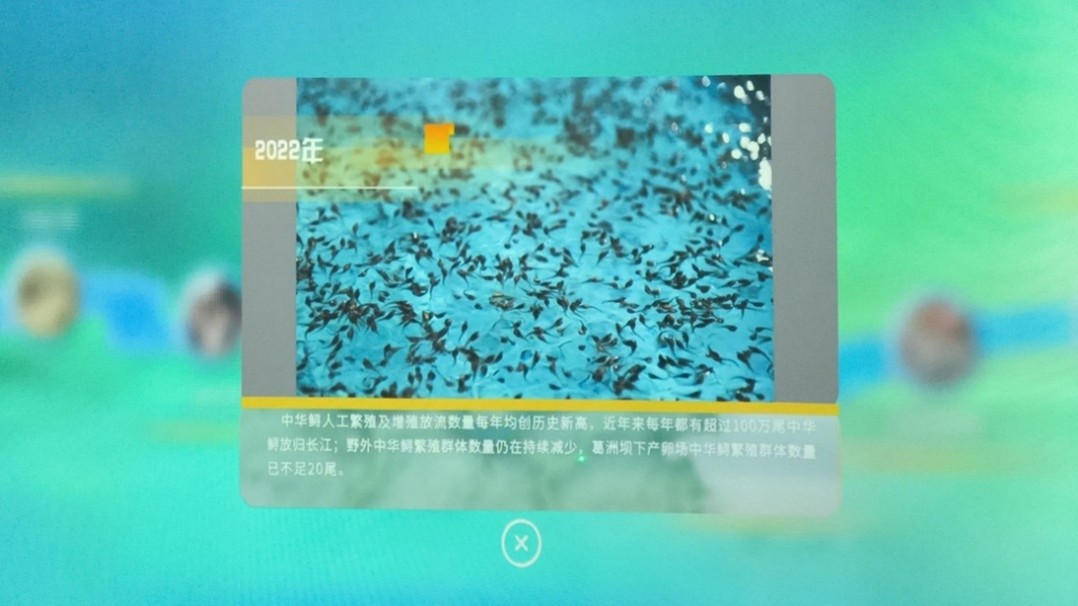

图为2022年葛洲坝下产卵场现场模拟图 通讯员杨淑莉摄

“保护中华鲟,就是在守护长江的生态记忆。”展览馆负责人指出,当前保护工作已进入攻坚阶段。从葛洲坝下“生态脉冲”放水重塑产卵场底质,到航运船舶加装防撞击护网;从微塑料污染阻控到人工种群野化训练,多维度行动正在展开。而公众参与,则是这场生态保卫战的关键变量。展览馆推出的“中华鲟守护者”公民科学项目,已吸引数万名志愿者参与其中,用实际行动填补生态保护的“最后一公里”。武昌工学院志愿者徐婧姿在向大家讲解保护中华鲟的措施时,手边展示着一张照片:左侧是2022年因螺旋桨重伤不治的雌鲟标本,右侧是今年人工繁殖放流的幼鲟群。“我们正在用行动改写结局。”她指着照片说。

图为团队成员在讲解保护中华鲟的措施 通讯员涂鑫然摄

走出展览馆,长江的波涛声犹在耳畔。这条承载着中华鲟生命密码的河流,正期待着人类文明与自然法则的深度和解。从化石标本到保护行动,从数据警示到全民参与,宜昌市中华鲟自然保护区科普展览馆不仅是一座科普殿堂,更是一面映照生态文明的镜子——照见过去,更照亮未来。