2025年7月4日,福建农林大学生命科学学院赴厦门市同安区“褒茶营”文化传承实践队走进军营村议理堂,采访褒歌省级非遗传承人高老师,并跟随他学习传唱褒歌。

非遗传承人的访谈时刻

图为实践队员采访褒歌传承人高老师。袁秋雯摄

首先,实践队员们对高老师进行了采访,谈及入行初心,他回忆道:“小时候总听长辈在田间唱褒歌,那些质朴的旋律深深烙在心里,长大后就想着一定要把这声音传出去。”当实践队员问及褒歌的演变,高老师指向远处青山:“咱们军营村群山环绕,过去村民隔山喊话,褒歌就这么诞生了。它本就是为生活而生,田间劳作、节庆欢聚随口一唱,歌词、节奏会随着场景变,从来不是一成不变的老调子。”聆听着这番话,队员们忽然意识到,在快节奏的现代社会,许多传统艺术因追求“标准化”而失去灵魂,而褒歌却因扎根生活、随时代生长,始终焕发着鲜活的生命力。这也让实践队员们更加坚定:传承文化不是简单的复制,而是要让传统在与现实的碰撞中,找到新的生长点。

分享里的传承故事

图为高老师向实践队员分享自己的表演视频。袁秋雯摄

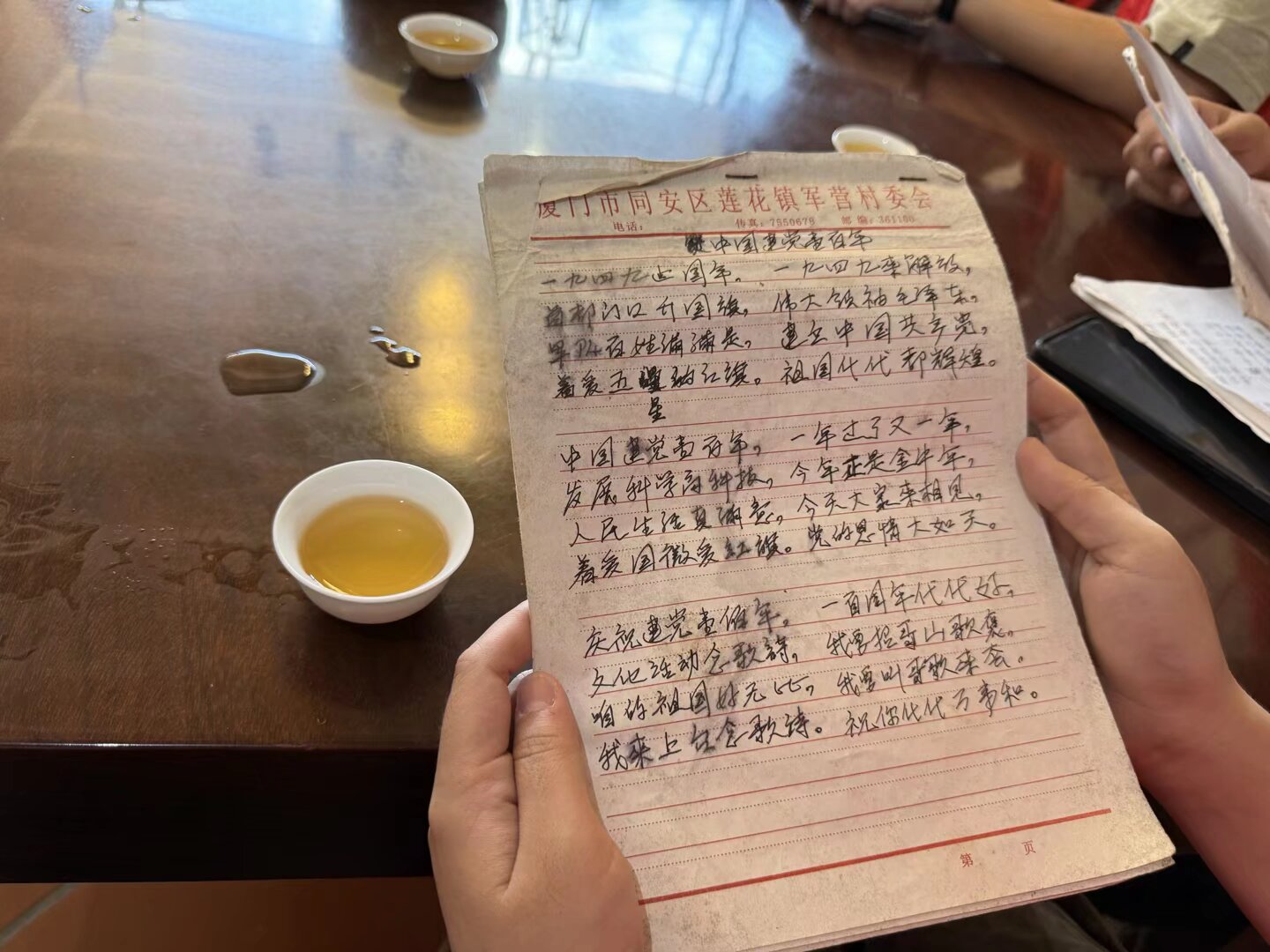

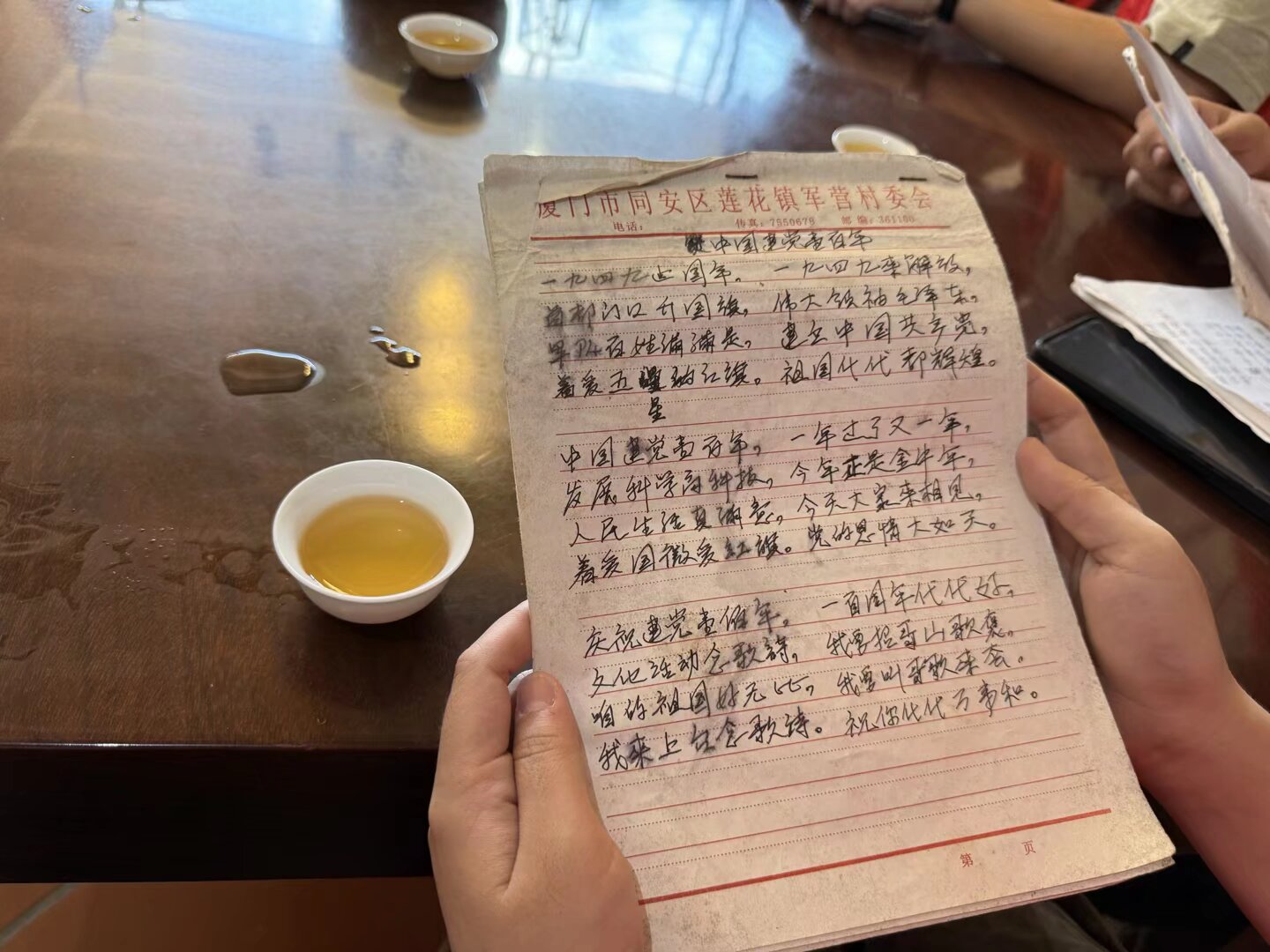

采访尾声,高老师翻出泛黄手稿与珍藏视频。当“一村过了又一村,全国文明军营村”的歌词在纸上铺开,实践队员们瞬间被褒歌七字一句的韵律与直白鲜活的表达所吸引。这份不加雕琢的质朴,将山野间的生活百态与村民的真挚情感展露无遗,字里行间流淌着独属于军营村的烟火气息与文化底蕴。队员们还发现,褒歌的魅力不仅在于其语言与旋律的精妙,更在于它承载着军营村的集体记忆。田间劳作时的鼓劲、节庆欢聚时的热闹,都凝聚在这一首首褒歌之中。他们深刻领悟到褒歌是活态的历史,是代代相传的精神纽带,褒歌的独特价值无可替代。

聆听后的感悟与回响

图为高老师曾经创作的歌词。袁秋雯摄

但在学唱环节,巨大的方言差异成了难以逾越的障碍。高老师反复吟唱示范,队员们逐字模仿仍不得要领。强地域性的方言表达,虽保留了文化原汁原味,但也将褒歌限制在狭小的传播圈内。深入观察后,褒歌内容与形式多延续传统,缺乏符合当代审美的创新;相较于节奏明快、画面吸睛的网络神曲,其单一的传唱形式难以抓住年轻人碎片化的注意力。学习中,研学学生虽对褒歌感到新奇,却因曲调悠长难以深入学习,过于依赖口头传唱的传承方式,面临着效率低、覆盖面窄、传播范围小的问题。 面对这些困境,实践队员们经讨论提出破局思路:在语言传播上,可尝试推出方言原声搭配普通话字幕的双语版本,降低学习门槛;在形式创新方面,结合短视频平台,联合文旅部门将褒歌改编为节奏轻快的片段,搭配军营村茶园风光、民俗活动等画面进行传播,以“视听融合”吸引年轻群体,设立研学路线和文化馆,将流动性传播和阵地化传播相结合。只有在保留文化内核的同时,不断探索适应时代的传播与传承路径,才能推动褒歌传承与乡村文旅经济形成良性循环。

图为实践队队员与褒歌传承人高老师的合影。谢文婧摄

通过此次褒歌传承实践,师生们深刻认识到,这一首首从山野间生长出来的歌声,不仅是军营村的文化瑰宝,更是中华民族非遗宝库中闪耀的明珠。实践队员们纷纷表示,未来将以更饱满的热情投身非遗保护事业,发挥专业所长,探索创新传承路径,让褒歌这一古老艺术在新时代焕发新生,用福建农林大学生命科学学院青年的青春力量守护文化根脉,让非遗之花在祖国大地上绚丽绽放。