雨后的安溪龙居村,云雾在山峦间流转,如同岁月在指尖缠绕的面线。7月12日清晨,当福建农林大学安溪茶学院“农旅焕新,育苗筑梦”实践队的脚步踏入这座百年非遗工坊时,潮湿的空气虽暂停了面线的制作,却让一段关于传承的故事在时光里愈发清晰——胡丽珍与龙居面线的羁绊,早已超越了简单的手艺相传,成为一条串联起家族温情、乡村记忆与文化自信的生命之线。

图为安溪龙居面线非遗工坊,透着百年技艺的沉淀。施宇涵 摄

从“谋生技”到“传家宝”:手艺里的精神传承母亲湿滑路上的踉跄,成了胡丽珍回归乡土的契机。这份始于孝心的选择,最终沉淀为对家族使命的担当。在龙居村,面线从来不是普通的食材,而是一代人生存智慧的结晶:和面时水温与盐量的精准配比,藏着祖辈对气候的敬畏;拉面时如放风筝般的力道掌控,延续着“匀与稳”的处世哲学;晒面时对阳光雨露的等待,诠释着“顺势而为”的生活智慧。

胡丽珍的父亲曾说:“做好了品质,找对了路子,咱就不用再靠天吃饭、靠脚赶路。”这句朴实的话语,道破了传承的真谛——既要坚守手艺的本真,又要突破时代的局限。当年轻的胡丽珍在无数个清晨练习拉面,直到胳膊抬不起来时,她握住的不仅是面线,更是一代代龙居人“把日子过细、把根基扎牢”的精神密码。

图为胡丽珍在工坊教学点讲解面线制作流程,细致解析每道工序的诀窍。施宇涵 摄

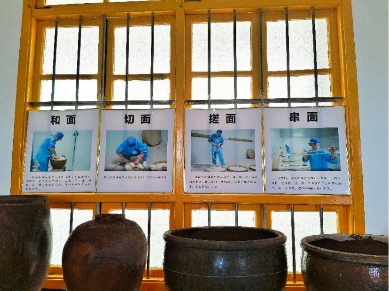

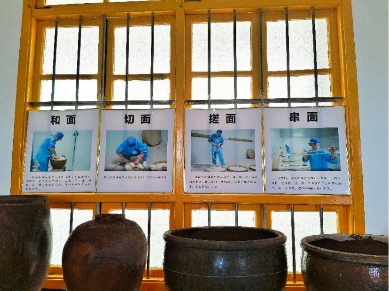

从“十八道工序”到“十八般武艺”:传统里的创新觉醒玻璃窗上的十八道工序表,是龙居面线的“基因图谱”。但在胡丽珍眼中,真正的传承从不是墨守成规。2019年申遗成功后,她带着面线走进厦门展销会,将“自然发酵适合老人小孩”的独特优势转化为市场竞争力;她在工坊设立教学点,用现代化的教学方式拆解传统技艺,让年轻人看懂“醒面怕潮、晒面怕雨”背后的科学原理。

这种创新并非对传统的背叛,而是让古老手艺获得当代生命力的智慧。就像拉面时既要守住“一千根面线粗细如一”的传统标准,又要学会用密封包装解决运输难题;既要保留 “看天吃饭” 的敬畏心,又要借助湿度计让经验量化为数据。在坚守与革新的平衡中,龙居面线完成了从“农家特产”到“文化 IP”的蜕变。

图为龙居面线制作流程图展示和面、搓面等步骤,凝聚代代相传的经验。王晶 摄

图为流程图呈现醒面、拉面、晒面工序,体现技艺对自然条件的依赖。王晶 摄

从“龙居村”到“大世界”:一根面线的文化辐射当胡丽珍将分装好的泡食面线、炒制面线递给实践队员时,她递出的不仅是一份特产,更是一份文化请柬。在乡村振兴的大背景下,这根细细的面线正发挥着惊人的能量:它让外出务工的年轻人看到“守着乡土也能闯天地”的可能,让城市消费者透过一碗面线读懂农耕文明的细腻,更让非遗从博物馆的展柜走向生活的餐桌,成为连接城乡的情感纽带。

云雾散去时,阳光终将重新洒满晒面场。那时,胡丽珍会带着新收的学徒,在阳光下重复那十八道工序。而这一次,她们手中的面线,早已不是简单的谋生工具——它是百年技艺的当代延续,是乡村振兴的鲜活注脚,更是中华文化在烟火人间里生生不息的生动写照。

正如龙居村的云雾终将散去,那些藏在手艺里的智慧,终将在坚守与创新中,织就更绵长的文化经纬。这,或许就是非遗最动人的意义:它让过去有迹可循,让现在有根可依,让未来有光可寻。