普通话推广小队的两周试课准备,是在教学楼三楼那间朝西的普通教室里完成的。墙上除了原有的课程表,新贴了一张醒目的“推普课程试讲安排”,密密麻麻写满了人名和时间段。一台服役多年的投影仪,被固定在教室中央的架子上,每次开机风扇都会嗡嗡作响,在白墙上投下一块方方正正、略显发黄的光斑。空气中混合着粉笔灰的微尘和电脑散热器持续工作的微热气息。十三名队员,按不同课程分组,轮流站上那个不算宽敞的讲台,一遍遍演练、打磨着即将带给乡村孩子的普通话课程。没有宏大叙事,只有实实在在的调试与修改。

朗诵组是最早投入准备的。他们选定的核心篇目是梁启超的《少年中国说》。课件制作经历了七次推翻重来。起初是整段文字同时出现,效果不佳;后来尝试分句显示,节奏又显拖沓;最终确定的方案,是让文字随着朗诵者的声音,精准地逐行高亮显现。这需要讲演者与操作翻页笔的队员之间形成绝对的默契。负责示范朗诵的队员,在练习“风尘吸张”一句时,总是下意识地将“吸”字读成接近去声(xì)。为了纠正这个顽固的发音习惯,他站在讲台一角,对着录音笔反复朗读、回放、比对标准音频。细微的差异在耳机里被放大。纠正过程枯燥而漫长。但是不负期望,最后克服。另一个困扰是音量控制。试讲时,后排队员反馈声音穿透力不够。于是,朗读队员开始练习腹式呼吸,并调整麦克风佩戴角度,确保即使不刻意嘶喊,每一个字也能清晰地送到教室的最后一排。

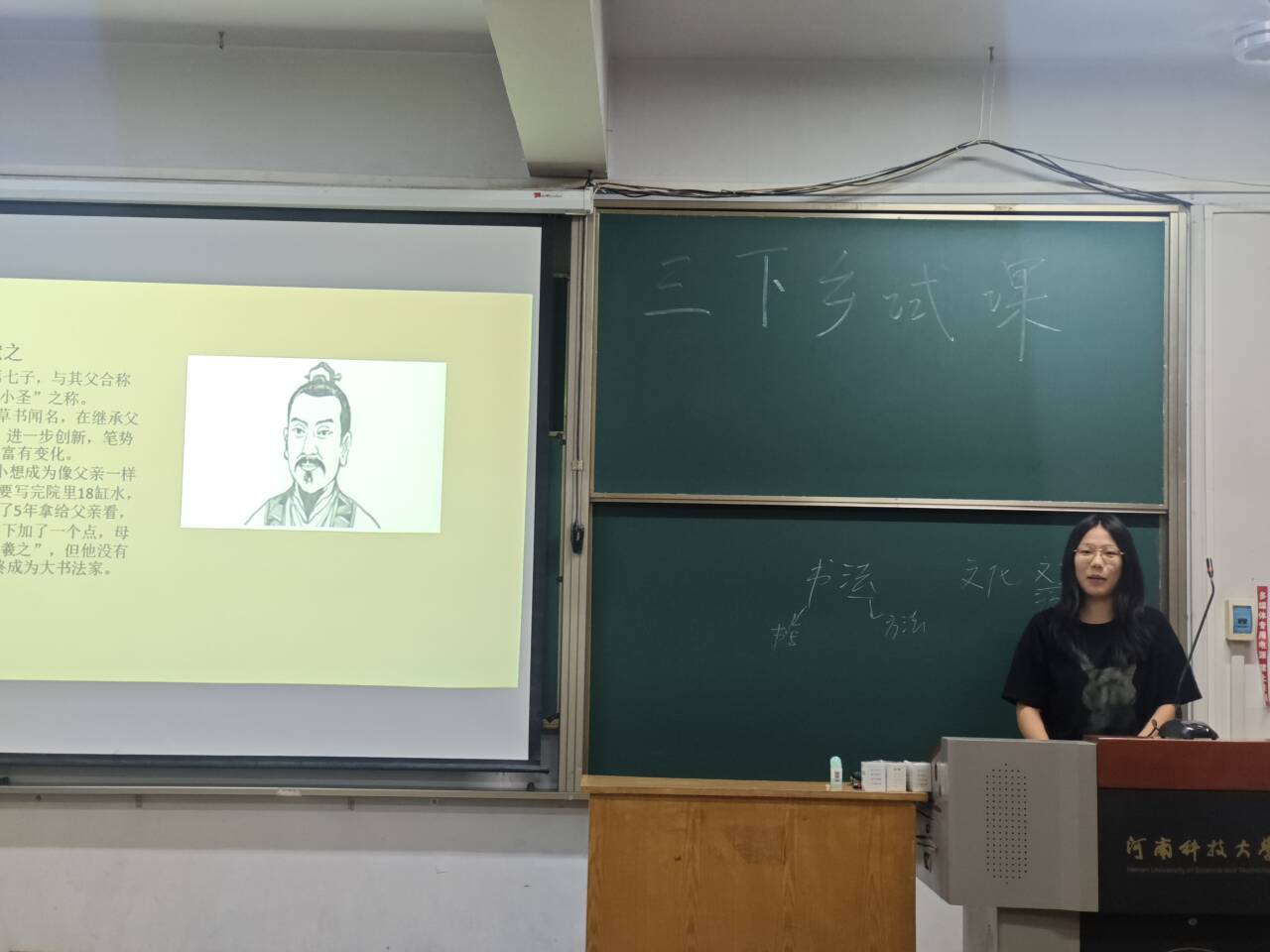

书法组的任务最繁复。他们的目标是利用PPT的动态功能,清晰地展示汉字的基本笔顺。一个简单的“永”字八法,成了反复调试的焦点。制作ppt的同学在电脑上精细拆解每一笔的起承转合。当投影幕布上,“永”字的第一点缓慢落下、精准定位时,站在白板前同步示范的队员袖口,早已沾满了粉笔灰。一次试讲后,有队员敏锐地发现PPT里用作书写参照的田字格辅助线颜色过浅,在投影光线下几乎看不清。当晚,负责美化的队员连夜加班,将所有的灰色辅助线替换成醒目的品红色。

历史课的设计别出心裁。小组决定挖掘一段本地真实的红色故事——土地革命时期农民分田地的往事。试讲现场专门架起了录音设备。幕布上展示着搜集来的本地苏维埃旧址斑驳的老照片。 两位队员被安排进行角色扮演。一位操着浓重的当地方言,模拟当年分到土地的老农激动地说:“分田分地真忙啊!这下有奔头了!”紧接着,另一位队员用清晰标准的普通话,朗读着投影上展示的《土地法大纲》中“耕者有其田”的政策条文片段。录音笔忠实记录下这两种声调在同一历史情境下的碰撞。

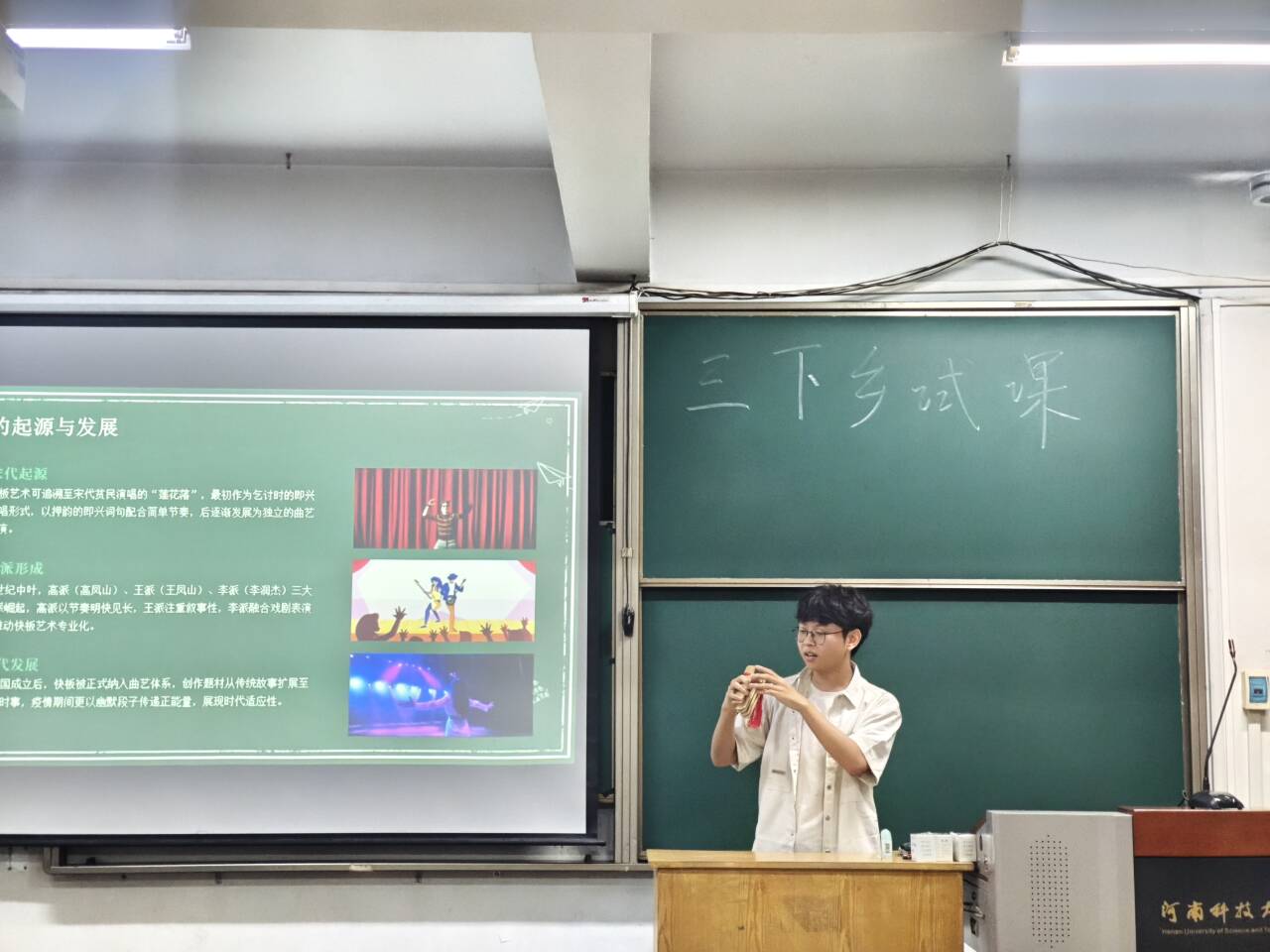

快板组的排练室,夜晚总是最热闹的。竹板清脆的声响经常持续到深夜。组长将推普的意义和常用语编成了朗朗上口的快板词:“方言亲,乡音浓,普通话,路路通!见了面,问声好,‘您好’‘谢谢’记得牢……”每一句词都对应着PPT上精心设计的页面,配上了生动的卡通图标,页面上还清晰地标注着节拍标记(哒哒|哒哒哒)。最大的难题是表演者与投影的配合。表演者一旦投入,身体动作幅度加大,很容易就挡在了投影仪的光柱前,幕布上顿时出现晃动的黑影。为了解决这个“挡光”问题,队员们集思广益。最终,有人想出一个笨办法但很实用:在排练室的水泥地上,用醒目的黄色电工胶带贴出定位区。左侧划定一块“板声区”,是表演者打快板、做动作的范围,严格限制其横向移动;右侧则划出“投影区”,确保投影光柱能无遮挡地打到幕布上。

反复修订的课件,上百次发音的纠正,无数个关于动画节奏、字体大小、颜色对比度的调整,连同那些包裹严实的设备,一起驶向目的地。当乡村小学的孩子们第一次惊奇地看着屏幕上的动态笔画,学着写下自己名字的规范汉字;当稚嫩的方言童谣与清脆的普通话诗歌在简陋的教室里交替响起;当快板的节奏伴着孩子们的笑声在操场上回荡——那些在试课教室里调试过数百次的动画轨迹,校正过无数次的发音标注,在无数个夜晚被反复修改过的PPT页面,才真正完成了它们朴素的使命:在方寸屏幕与三尺讲台之间,在青年学子与乡村儿童之间,稳稳地铺就一条学习普通话、通向更广阔天地的语言之路。这条路,由每一个精心准备的细节连接而成,指向未来。