烈日下的 “墙上传承”——湖北建院影动 “湘” 韵社会实践团用色彩点亮非遗

来源:湖北城市建设职业技术学院影动“湘”韵社会实践团

七月的湘潭,热浪翻滚。在升平轩纸影博物馆,一群来自湖北建院建筑设计学院影“动”湘韵社会实践团的年轻人正在进行一场特殊的"三下乡"社会实践——用墙绘艺术为湘潭皮影戏这项国家级非遗注入新活力。连续的高温作业,他们不仅完成了主题墙绘,更探索出一条传统文化创新传播的新路径。影动"湘"韵社会实践团成员手持滚烫的颜料盘,在近50℃的墙面温度下,将湖南皮影戏的"吹胡子瞪眼"、"变鬼脸"等经典表情一笔笔呈现。

(图为团队成员与吴升平、退休村长完工合影)

烈日下的文化坚守

清晨五点的闹钟响起时,地面已经发烫。团队成员采用"战高温作息表":清晨绘制主体轮廓,正午转战室内整理皮影资料,傍晚继续完善细节。颜料在高温下快速凝结,他们不得不反复调配;汗水滴在墙面上,就顺势化作皮影老艺人额头的皱纹。

(图为团队调色过程)

"每一笔都要对得起这门技艺。"负责主绘的小张手臂晒脱了皮,却坚持不用手套,"戴手套就感受不到笔触了"。团队成员采用"早五晚九"的工作制,在晨光中起笔,借路灯收工。为精准呈现皮影戏特有的夸张表情,他们反复观摩演出录像,甚至跟着传承人学习操纵技巧。"只有亲手摆弄过皮影,才知道'吹胡子瞪眼'时眉毛该翘多高。"团队成员举着满是颜料的调色盘说道。博物馆外墙原本斑驳的砖面,如今变成了会"演戏"的舞台——路过群众只要扫码墙上的二维码,就能看到对应墙绘角色的原版皮影戏片段。

(图为夜间绘画)

从技艺到文化的深度对话

在创作间隙,团队走访了7位周边乡亲。89岁的非遗传承人吴老手把手教他们"三根竹棍舞乾坤"的诀窍,团队成员则用数位板将传统纹样数字化保存。这种双向交流催生了独特的创作灵感:墙绘既保留皮影的镂空质感,又融入当代审美线条。更可贵的是,团队整理出《湖南皮影口述史》初稿,抢救性记录了正在消失的表演口诀。

从墙面到心间的传承

墙绘完工后,一场非遗传承活动在这里悄然展开。清晨的阳光洒在墙面上,几位家长正带着孩子模仿墙绘上皮影人物的夸张表情——小男孩鼓起腮帮子学"吹胡子瞪眼",小姑娘则歪着嘴模仿"变鬼脸",欢声笑语中传递着文化的温度。

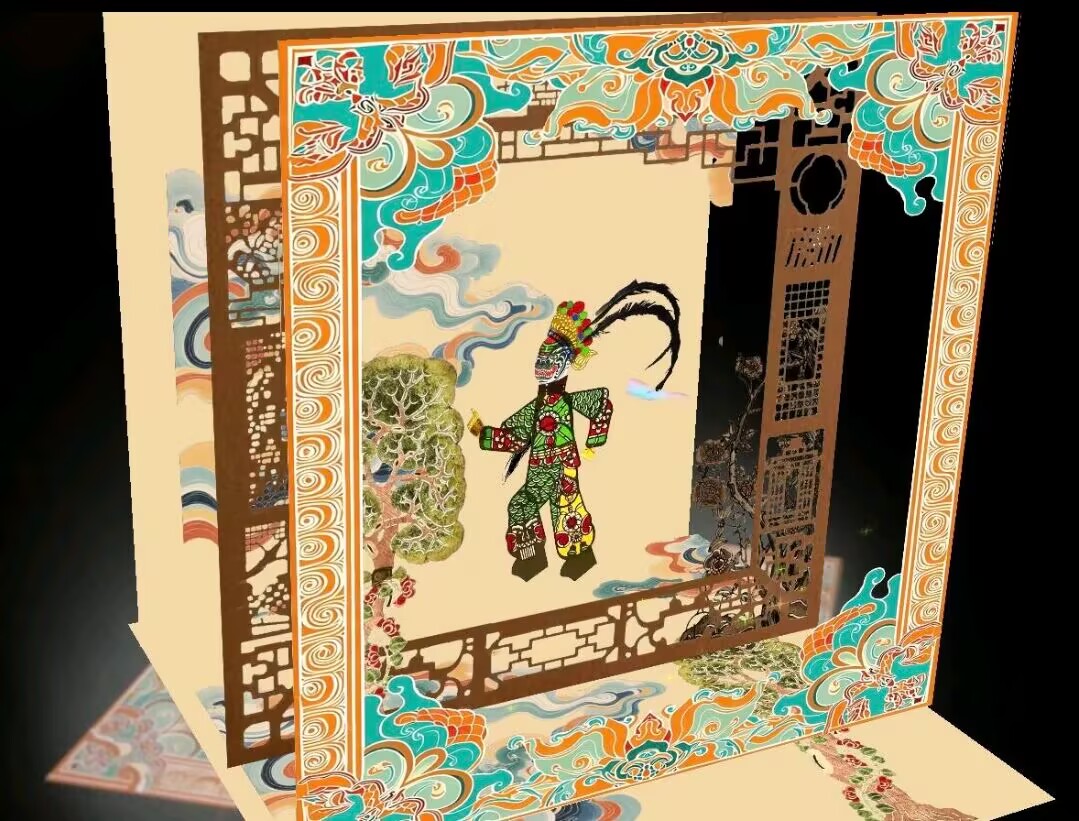

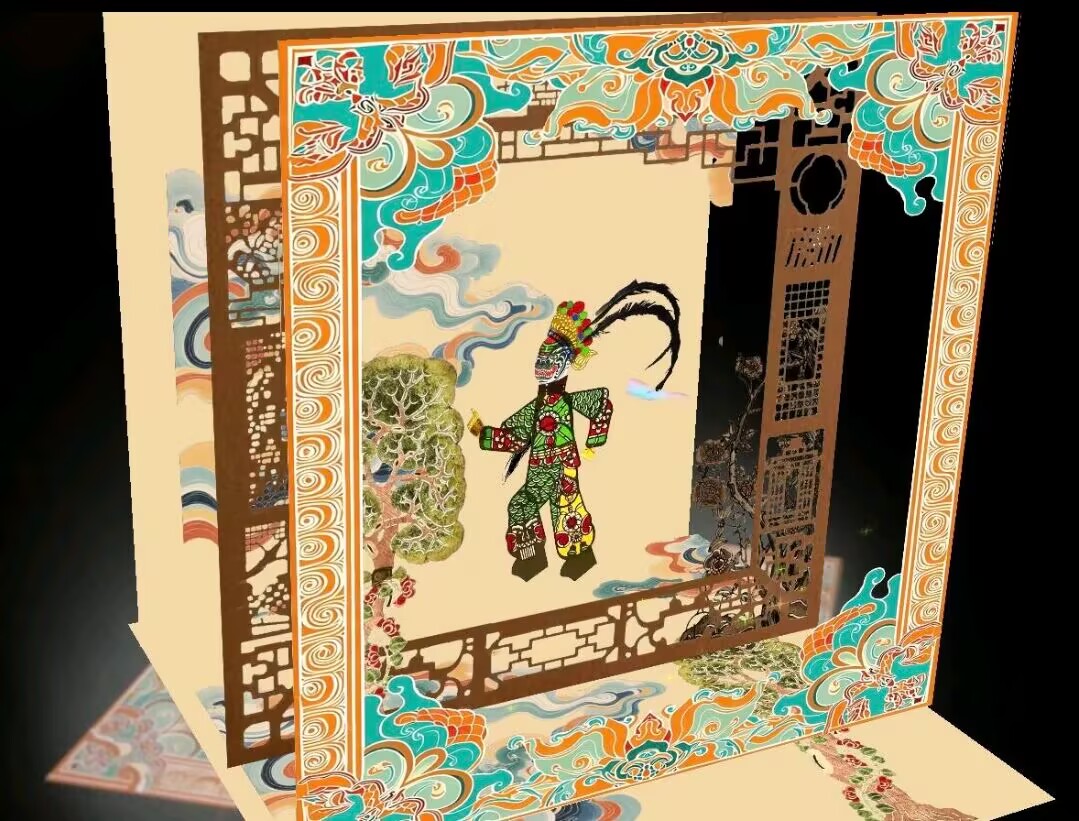

团队成员敏锐捕捉到这一动人场景,立即推出"AR数字影偶"互动体验。通过手机扫描墙绘,静态的皮影人物立刻"活"了起来:这项创新吸引了周边三个村落的村民专程前来体验,连八十岁的李奶奶都忍不住掏出孙子的智能手机,跟着虚拟皮影学起了经典动作。

(图为团队制作的ar影偶呈现图)

多维度传播非遗魅力

(图为团队成员烈日下坐高架梯绘制)

当最后一道金边勾勒完成,升平轩博物馆的灰白外墙变成了会"说话"的文化画卷。路过的村民发现,那些生动的皮影表情仿佛在讲述着过去的故事,又像在向未来招手。"墙绘会褪色,但这份文化记忆已经刻进我们心里。"团队成员看着自己皲裂的手指说道。此刻,他们用汗水浇灌的文化种子,正在更多年轻人心中生根发芽。

(图为影动 “湘” 韵社会实践团墙绘照)

三下乡推荐