踏寻千年泥韵赓续非遗文脉——淮北师范大学马克思主义学院学子淮阳泥泥狗调研行记

作者:牛占原摄影:红途泥韵宣传队来源:红途泥韵宣传队

泥韵塑型,彩笔绘魄,为深入了解非物质文化遗产保护现状,传承与弘扬中华优秀传统文化,激发青年学子的文化自信与责任担当,淮北师范大学马克思主义学院的“红土泥韵宣传队”走进泥泥狗的发源地——淮阳。通过实地调研来感受这一非遗技艺的文化内涵,深刻理解这一民间艺术蕴含的文化价值,探索传统技艺与现代社会相融合的传承保护方案。

(图为太昊陵泥泥狗展馆内所售的泥泥狗商品朱子明摄)

【碧波漾古韵,龙湖画中游】

6月27日,实践团队满怀热情与期待从学校出发,红土泥韵宣传队来到淮阳的第一站是太昊陵身后的龙湖岸边,龙湖素有“陵阳一水”“万里龙湖”的美称,龙湖的自然之景与太昊陵的文刻碑林又恰合古人人工与自然呼应的物我一体思想。团队成员们在游船之上聆听着讲解员讲述龙湖与太昊陵的历史渊源,了解到这片水域不仅承载着先民的生活记忆,更是淮阳文化传承的重要载体,泛舟龙湖之上,团队成员深刻体会到自然与人文共生共荣的和谐之美,为后续调研奠定了文化基调。

(图为淮阳龙湖万里荷花盛开之景牛占原摄)

【朱墙承岁月,古殿谒先灵】

到访弦歌台:循着泥泥狗蕴含的远古文化脉络,团队成员们来到了弦歌台。这座建于龙湖之上的千年古迹,同样留存着与泥泥狗同源的文化密码。在殿旁的碑廊里,一方明代残碑上的云纹图案,竟与泥泥狗常见的纹饰如出一辙;而廊下陈列的古陶器残片,其抽象的图腾符号,也与泥泥狗夸张的造型艺术遥相呼应。站在孔子讲学的大成殿前,望着殿外随风摇曳的荷花,恍然惊觉泥泥狗中大量出现的鸟形、蛙形图腾,不仅是对生殖崇拜的延续,更暗含着《诗经》中“关关雎鸠”般对自然生命的礼赞。这些散落在不同时空的文化碎片,在泥泥狗灵动的形态中完成了奇妙的串联,让我们触摸到华夏文明一脉相承的精神基因。

(左图为淮阳弦歌台孔子雕像 詹琛摄)

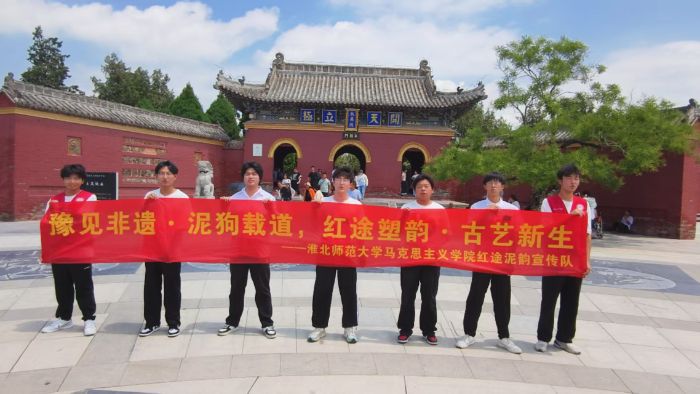

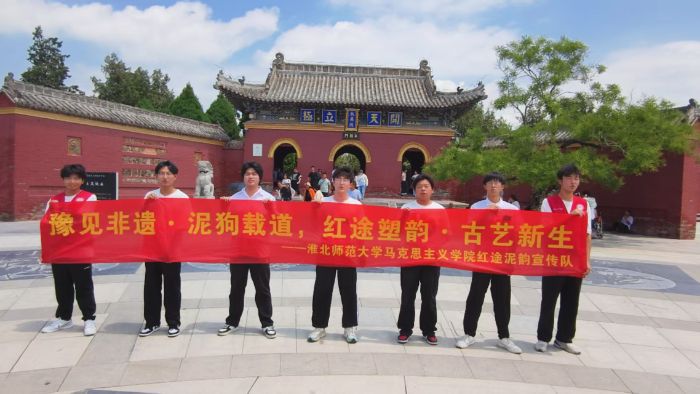

拜谒太昊陵:在人祖创世传说的指引下,团队成员走入太昊陵庄严肃穆的红墙金瓦之间。团队成员跟随讲解员的脚步,穿越午朝门,道义门,在统天殿,显仁殿中追溯伏羲氏的创世传说。古柏参天,碑刻林立,每一处建筑,每一尊雕塑都诉说着中华文明的起源。在人祖庙会遗址,成员们发现泥泥狗作为祭祀圣物,始终贯穿于太昊陵的千年信仰之中。

(图为红途泥韵宣传队于太昊陵景区入口留念合影 牛占原供图)

【巧手塑万象,彩泥藏春秋】

最后,团队携手周口市精神文明建设促进中心,走进淮阳泥泥狗传承基地,拜访省级非遗传承人邵波大师。在布满陶泥与颜料的工作室里,传承人现场展示"取土-揉泥-塑形-彩绘-烧制"的完整工艺流程,揭秘泥泥狗"造型夸张、色彩浓烈"的艺术特色。成员们手持速写本,详细记录不同纹样的绘制技巧,用影像记录非遗技艺的精妙细节。而后成员们在工作人员的带领下,走入了泥泥狗的非遗展厅,通过自己的双手去感受泥泥狗的材质与质感,而后又在工作室讲解员口中了解到了泥泥狗的历史发展脉络与目前发展所面临的困境。

(图为泥泥狗工作室中工作人员正在向团队成员介绍泥泥狗历史牛占原摄)

本次实践活动结束后,团队进行了为期五天的活动总结,团队成员综合研究了大量资料后从中梳理出了淮阳泥泥狗从图腾崇拜到民俗符号的演变脉络,深刻认识到了这一非遗技艺与文化信仰的紧密联结,同时也让团队成员们意识到了这一非遗技艺目前面临的严峻困境。

团队成员们在经历过此次实地调研实践后深刻的认识到了泥泥狗这一国家级非物质文化遗产的宝贵价值,它既是先民们对于生命起源的质朴想象,又是华夏文明一脉相承的精神基因。相信在当代青年的传承保护与创新发展之下,泥泥狗这一文化符号形象一定能在当代散发出新的生机与活力!

(图为太昊陵景区泥泥狗非遗展览馆中所售商品牛占原供图)