(通讯员:刘可莹杨楚琪刘婉莹)7月14日,湖南第一师范学院“惠溪知行”乡村振兴促进团深入湘西古丈县会溪村,专访吊脚楼非遗传承人石祖福、鲁德育,了解该营造技艺的现状、挑战及传承人的坚守与创新。

图为实践团成员与非遗传承人对话

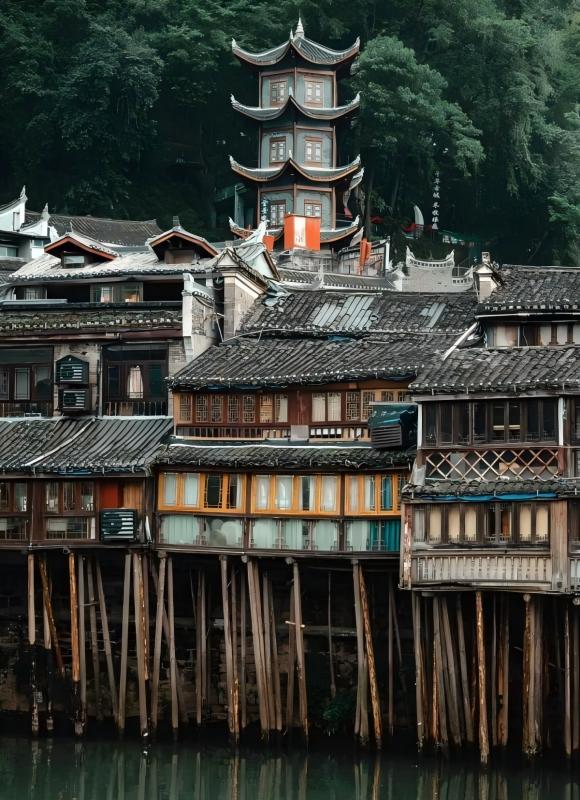

木头会说话,榫卯能传情。石祖福师傅指向不远处的吊脚楼向成员们介绍:“吊脚楼以全木构造为骨、榫卯衔接为魂,无需一钉一铆便可在山区陡坡上屹立百年。”这种建筑是湘西人“靠山吃山”的智慧结晶:底层架空防湿避虫,上层开窗纳风采光,每一处设计都与山地环境精准适配。更令人称奇的是,两位传承人无需图纸,全凭脑中沉淀的“活设计”便可规划整体结构,从木料选材到榫卯角度,皆为世代经验的凝练。

然而,这份智慧正面临断代危机。“学三年才敢动刀,十年才能独立造楼,现在的年轻人谁愿意等?”石祖福的话语中带着忧虑,这门手艺也面临着严峻的传承危机。两位师傅坦言,目前从事吊脚楼建造的工匠年龄普遍在40到60岁之间,年轻人愿意学的非常少。究其原因,一方面是技艺学习周期长、难度大,吊脚楼技艺涵盖木工、结构设计等多重学问,需沉心钻研数十年,而现代生活的快节奏让不少年轻人望而却步,技艺传承后继乏力的问题日益凸显;另一方面,单纯依靠传统方式建造民房,市场有限,收入状况是“养家可以,致富困难”,对年轻人缺乏足够的吸引力。

值得庆幸的是,保护与活化的探索已见成效。在芙蓉镇、凤凰古城,成片吊脚楼群成为文旅名片,通过民宿、研学等形式融入现代生活,让“木楼古韵”成为乡村经济的新增长点。古丈县政府也通过发放传承补贴、支持传承人收徒等方式,为技艺延续注入政策助力。

图为湘西凤凰古城吊脚楼群

“传艺先传魂,守技更守心。”鲁德育强调,吊脚楼的传承不仅是学凿木拼榫,更要领悟其背后“天人共生”的文化内涵。

文化兴则乡村兴。吊脚楼的传承与发展,正是乡村文化振兴的生动注脚——它既需要坚守“一榫一卯”的匠心传承,也需要探索“传统+现代”的活化路径。实践团成员表示,将以此次对话为起点,通过记录技艺图谱、新媒体传播等方式,让更多人看见木楼里的智慧,为吊脚楼技艺注入青春活力,让这份凝结着湘西先民智慧的文化遗产,在乡村振兴的进程中既留住根脉,又焕发新生。