一、开篇:码语开篇,叩响通信之门

从烽火传信到光纤互联,通信技术的迭代始终牵引着时代前行的脉搏,而红色基因如一条坚韧的红线,贯穿通信事业发展全程。上海电信博物馆,恰似一部立体的“通信进化史”,不仅收藏着从莫尔斯电码到数字通信的千年回响,更镌刻着通信人在革命岁月中坚守信仰、为国担当的红色印记,见证着上海作为中国电信发源地,从技术探索到红色使命传承的沧桑与荣光。西北大学“器变维艰,思辩明章”实践队与“回望历史,工赋新章”实践队于7月14日循着电波的轨迹走进电信博物馆,在老设备与旧史料中,解码通信技术背后熔铸着红色基因的民族奋进史。

二、引路:师者领航,深探通信肌理

步入展厅,西北大学王举老师结合专业学识,为队员们展开一场生动的“通信史讲堂”。他以“技术演进与社会变革”为主线,串联展品讲述鲜活的历史叙事——从电报线改写战争情报传递,到电话交换技术重塑城市生活,让队员们在观察实物的过程中,深刻理解“通信技术是社会生产力神经脉络”这一内涵。王举老师的讲解,不仅让队员们清晰了解到我国通信事业的发展历程,更深化了大家对电信领域知识的认知与理解。

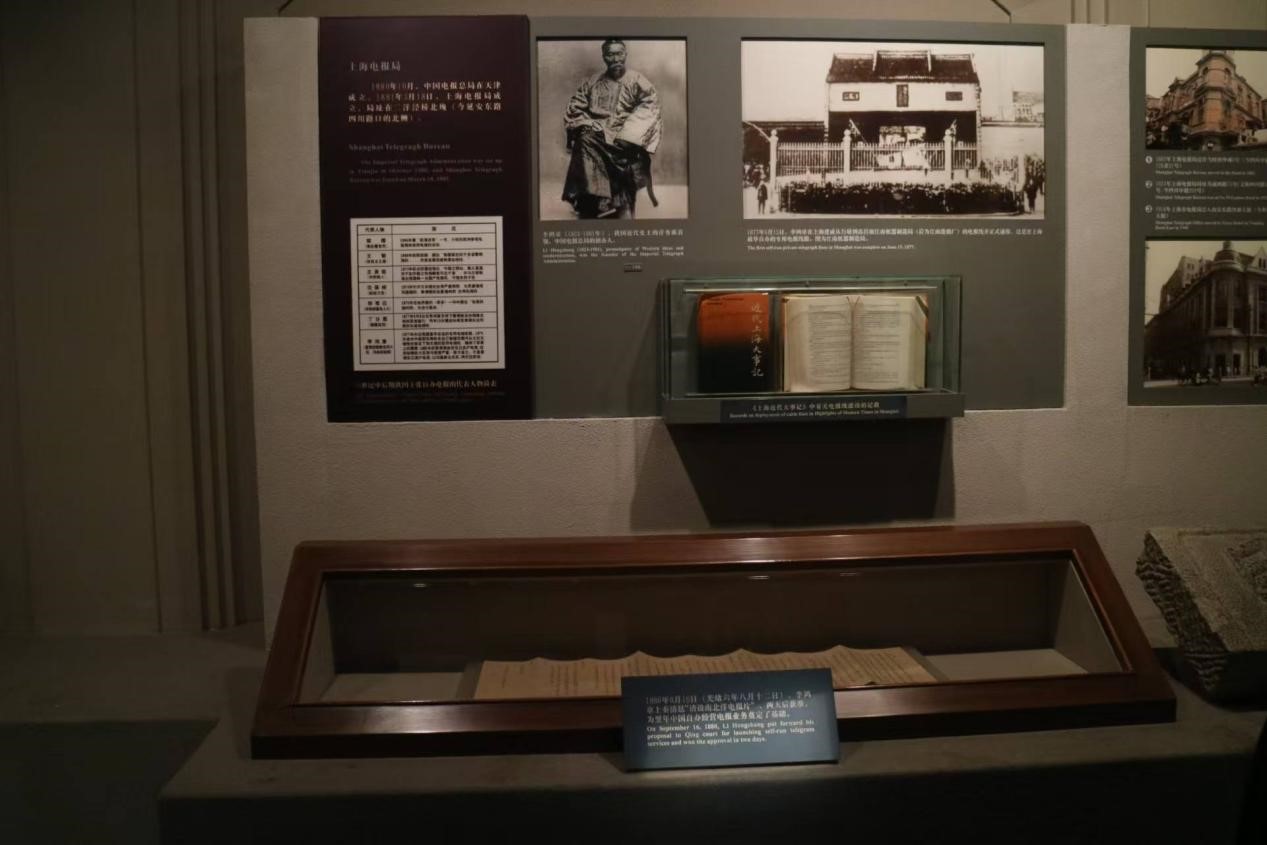

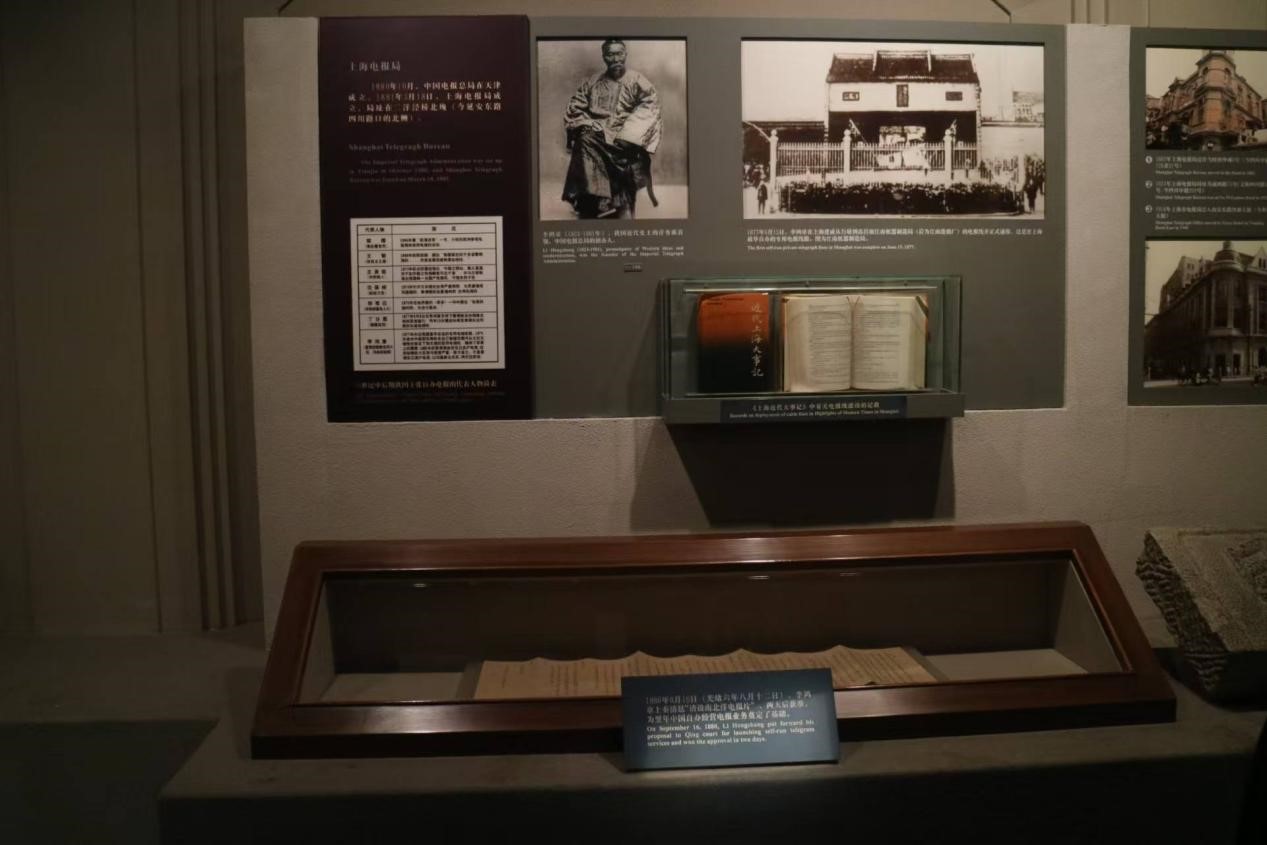

三、溯源:电报局旧影,开启邮电先河

目光定格在“上海电报局”展区,历史的厚重感扑面而来。墙上的老照片里,旧建筑前人群攒动,那是1871年上海首份国际电报发出的地方,自此打破信息闭塞枷锁。展板上的文字与数据,清晰勾勒出电报局的发展脉络,从最初的艰难起步,到成为连接中外的信息枢纽。玻璃展柜中,泛黄的电报底稿、记载着通信规范的旧书静静陈列,“商情传递”“政务沟通”的字迹,见证它如何成为近代中国对接世界的“电子桥梁”;下方展柜里,古老的电报文书摊开岁月褶皱,那些工整的字迹,藏着百年前通信人的执着,也让队员们触摸到近代邮电事业蹒跚却坚定的前行脚步。

四、迭代:设备为窗,洞察技术跃迁

在“传真设备和载波设备”展区,队员们驻足凝视。玻璃展柜内,上海电信从20世纪20年代起经办真电报等业务所用的设备有序陈列,发报机、载波机的金属外壳虽蒙着岁月薄尘,但能清晰看到一些设备上的细微改装痕迹,这是解放战争时期,地下通信工作者为躲避敌人监听,冒着生命危险进行的秘密改造,让设备在传递普通信息时,也成为输送革命情报的“红色通道”。墙上老照片里,通信工作者专注操作的场景中,几位佩戴隐蔽徽章的身影格外醒目,他们与眼前实物呼应,诉说着从机械发报到电子传输的跨越中,通信人始终将技术进步与红色使命紧密相连的坚守。从依赖进口设备艰难起步,到自主研制出国产载波电报机,这些沉默的“工业遗产”,不仅见证上海通信技术挣脱桎梏、自主创新的跃迁之路,更镌刻着通信人在技术封锁中“为国造机”的红色誓言,让我们触摸到他们突破封锁、为党和人民逐光而行的勇气。

五、红色传承:电信阵地,筑牢革命根基

在“地下党组织,在电信企业中‘生根’”展区,队员们凝神驻足。展板上的史料与老照片,将时光拉回动荡岁月——电信企业里,地下党员们以机台为阵地,借通信工作掩护,传递情报、凝聚力量。从秘密筹备护局护台斗争,到配合解放上海的通信保障,电信人的红色基因在电波中流淌。队员们凝视着泛黄的文件、聆听往昔故事,深刻体悟:通信技术的发展,始终与民族命运紧密相连,先辈们在电信阵地里坚守信仰、无畏战斗,为城市解放与通信事业存续筑牢根基,这份红色传承,是通信史中最厚重的精神底色。

六、继往:电波永续,续写创新华章

走出博物馆,指尖仿佛仍残留着电键敲击的震颤,那震颤里,有技术迭代的铿锵,更有红色基因的滚烫。从上海电报局的第一份电报,到如今5G基站的全覆盖,通信技术的每一次突破,都是对红色初心的践行,映照着民族自强不息的精神底色。实践队将带着这份熔铸着红色记忆的感悟,在日后的探索中,继续追寻科技与红色使命共生的密码,让通信史上的创新精神与红色基因,在新时代的浪潮中持续传递。队员们回望博物馆,虽有参观后的疲惫,但认为此次之行收获颇丰,那些鲜活的老故事远比课本内容更具感染力。此前总认为技术发展是顺理成章之事,如今才明白每一步都充满艰辛,坚定了要学习先辈精神、肩负起时代接力使命的信念。