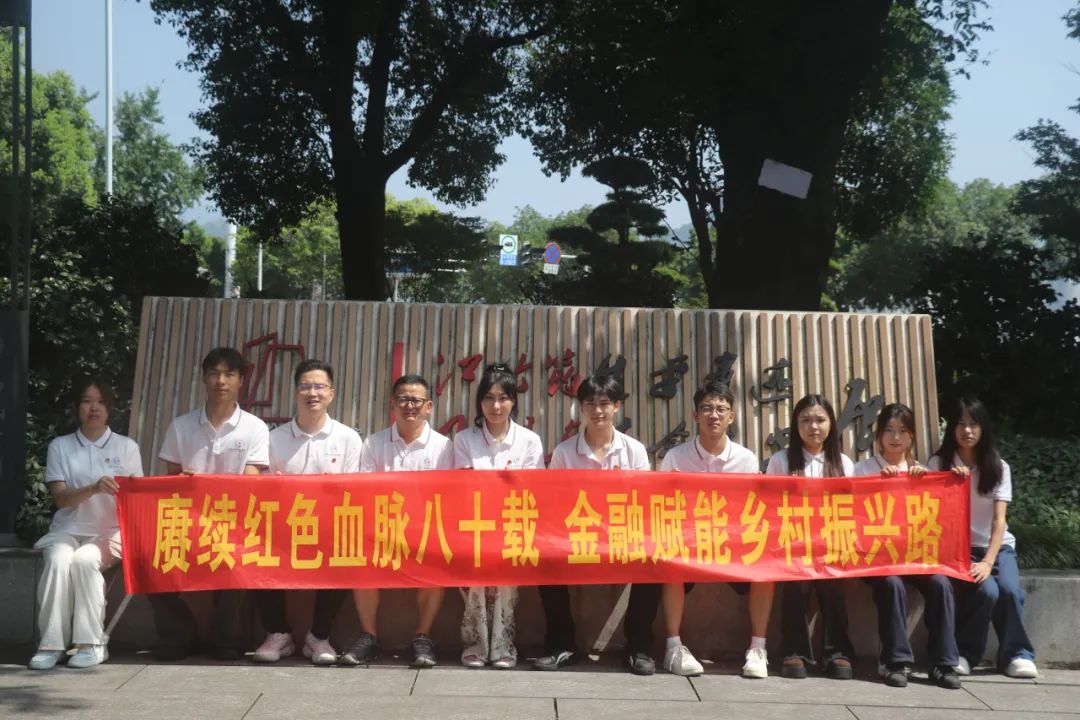

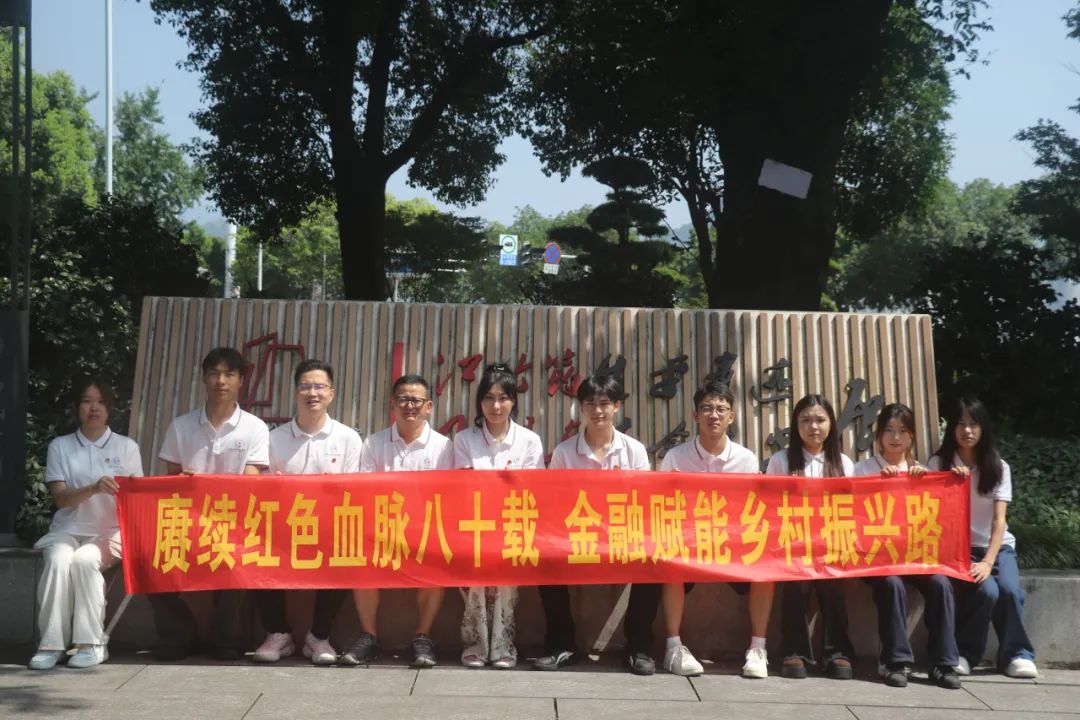

七月流火,初心滚烫。7 月 12 日,会计与金融学院 “向党于心,实践于行” 爱国主义教育实践团的三下乡之旅步入第四天。团队成员循着历史脉络,在红色遗址中汲取信仰力量,在乡村调研中践行青年使命,让 “爱国” 与 “实践” 在步履间深度交融。

烽火遗址忆峥嵘,红色基因铸魂灵

清晨八点,实践团一行抵达万州区西山抗战遗址。青灰色城墙饱经风霜,砖石上斑驳的弹痕里,藏着岁月磨不去的战争记忆。讲解员指着一幅泛黄的作战地图,娓娓道来 1941 年万州人民自发组建抗日义勇队的往事:“当时城里的学生、商人、农民拧成一股绳,有人捐钱捐物,有人站岗放哨,用血肉之躯筑起了坚不可摧的后方防线。”

遗址陈列的老照片前,团队成员久久伫立 —— 画面中,身着粗布衣的百姓抬着担架奔袭,身后江面浓烟滚滚。“课本里的‘全民抗战’,在这里化作了一个个鲜活的身影、一幕幕真切的场景。”24 级金融管理与服务 2 班的王鹏同学在笔记本上写下感悟。

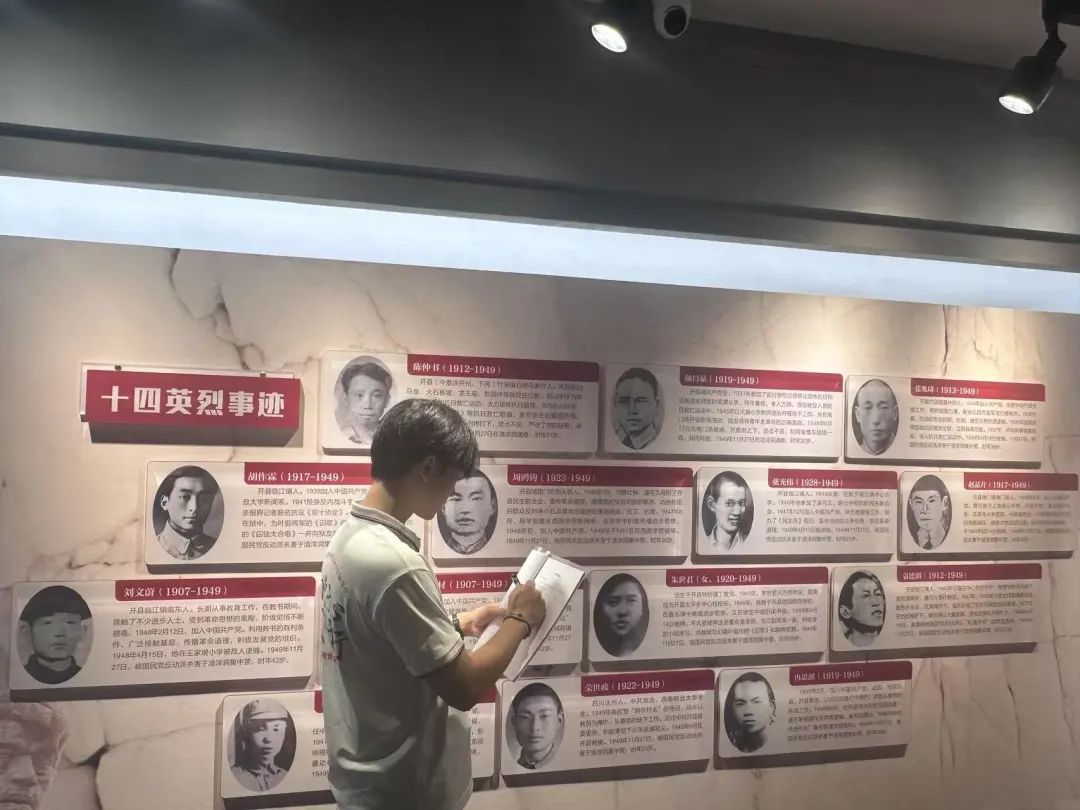

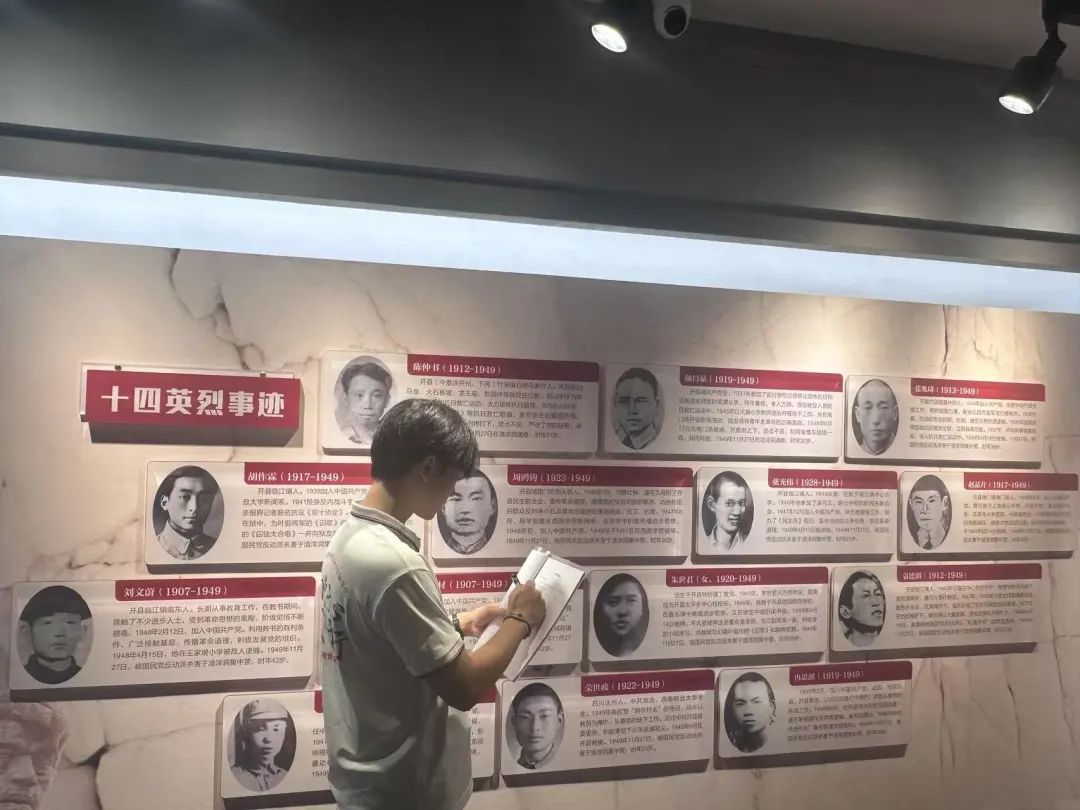

随后,实践团走进江姐事迹陈列馆。展柜中,锈迹斑斑的铁镣、泛黄的狱中书信,默默诉说着江竹筠同志的不屈风骨。当讲解员复述 “竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁铸成的” 这句誓言时,现场静得能听见呼吸声,不少同学眼眶泛起红潮。“江姐在酷刑面前从未屈服,这份信仰的力量,比任何说教都更震撼人心。”24 级金融科技应用 1 班吴佳蓉同学深有感触。参观尾声,团员们在馆前重温入团誓词,青春誓言与先烈精神在阳光下交相辉映。

故城调研探新路,专业视角助振兴

故城调研探新路,专业视角助振兴

午后,团队驱车前往开州区。傍晚的开州故城华灯初上,古色古香的建筑与红色文化标语相映成趣。实践团兵分两路展开调研。

第一组聚焦 “红色文旅与乡村振兴”,走访特色商铺、民宿与文化驿站。“我们依托刘伯承元帅的故乡资源,将红色故事融入旅游体验,去年接待游客超百万人次,带动周边 200 多户村民增收。” 故城运营负责人介绍道。针对商户提出的 “客流波动大导致成本核算难” 等问题,同学们结合专业知识,建议采用 “动态成本分摊法” 优化账目管理,并现场演示简易 Excel 记账模板,赢得商户们的认可。

第二组围绕 “普通话推广” 展开调研,手持问卷与摊主、游客、本地居民深入交流。“大爷,您和外地游客做生意时,沟通上有啥难处?”“小妹妹,老师用普通话讲课时,您会教爸妈说吗?” 从青壮年的经商需求到老年人的学习意愿,同学们详细记录着不同群体的真实诉求。“很多商户想借红色文旅平台发展,但普通话不流利成了‘绊脚石’,这让我们更明确了后续推普工作的方向。” 负责调研的薛惠云同学说。

夜幕复盘思所得,青春使命肩上扛

夜幕复盘思所得,青春使命肩上扛

夜色渐浓,实践团在驻地召开总结会。灯光下,大家分享着一天的见闻:“江姐在遗书里写‘我们有必胜和必活的信心’,这种乐观与坚定,正是当下青年需要的精神钙质”“开州故城把红色资源变成‘金名片’,让我明白乡村振兴既要守得住文化根脉,也要找得到发展新路”……

从烽火遗址的历史回望,到故城街巷的现实观察,第四天的实践让 “向党于心” 有了更具体的注解,让 “实践于行” 有了更清晰的方向。团员们深知,红色基因的传承不在书本里,而在脚下的土地上;青年担当的体现不在口号中,而在解决问题的行动里。带着这份感悟,他们将继续在三下乡的路上,让青春在为国为民的实践中绽放光彩。