探源华夏记忆,赓续中原文脉

2025年7月15日,“薪火传校史”实践团队以“探源华夏记忆,传承文化基因”为主题,前往河南博物院开展文化溯源实践活动。团队聚焦中华文明发源地河南的历史文脉,从新石器时代贾湖骨笛的悠远韵律,到商周青铜器的礼乐密码,再到唐宋时期的繁荣印记,以实地观摩、互动体验和数字记录等方式,系统梳理中原文明与校史文化传承的内在关联。首站选取博物院“泱泱华夏·择中建都”基本陈列展厅,重点考察裴李岗文化陶器、殷墟甲骨文、北宋开封城沙盘等展品,为构建校史文化溯源体系积累一手资料。这一实践是落实习近平总书记关于"将历史文化遗产保护传承融入大学教育"的重要举措。

一、启程:触摸文明根脉

河南博物院,坐落于中原大地的心脏地带,宛如一座承载着千年历史记忆的文化圣殿。它以恢弘的气势和独特的建筑风格,彰显着古老文明的厚重底蕴与现代艺术的交融之美。馆内展厅错落有致,精心布局,宛如一部生动的历史长卷徐徐展开。从远古时期的神秘遗迹,到夏商周的璀璨青铜文明,再到汉唐的盛世繁华,直至宋元明清的文化传承与发展,每一个时期的文物瑰宝都在这里熠熠生辉,诉说着往昔的辉煌与沧桑。这些文物,或古朴厚重,或精美绝伦,或神秘莫测,它们是历史的见证者,无声地讲述着中原大地曾经的繁荣与变迁,带领实践队员领略中华民族源远流长的文化脉络和博大精深的精神内涵。实践队员迈入这座博物馆,穿越时光,感受着中原大地沉淀的智慧与辉煌。

图为实践队员观赏文物。尹安琪 供图

二、实践:探文明印记

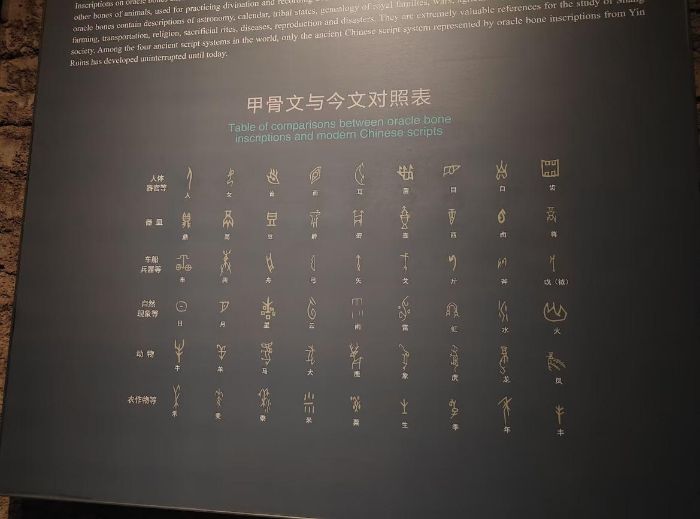

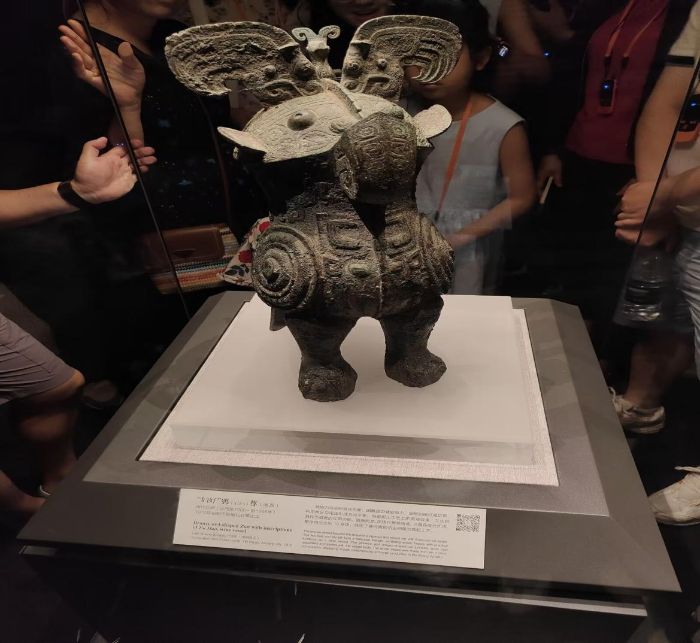

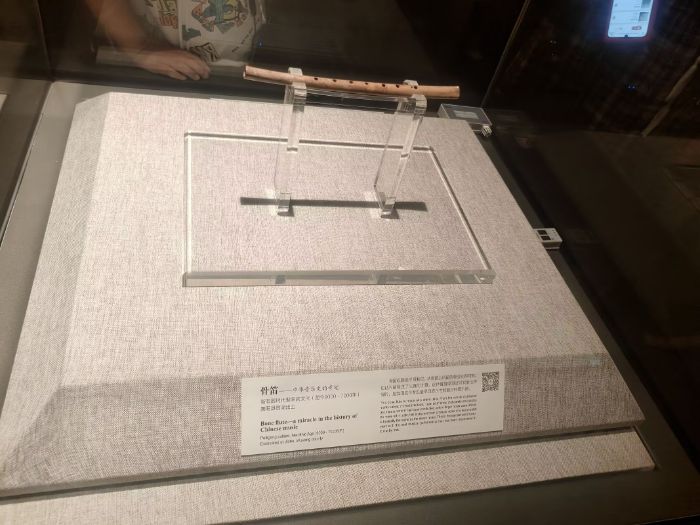

队员们采用文物观摩、数字交互、场景还原三大研究模块,在博物院“泱泱华夏”常设展厅、“出彩中原”红色展区等5个核心板块展开实践。在“中原古代文明之光”展厅,通过AR技术复原的商代甲骨文互动墙,团队成员逐字辨认“教”“学”“史”等字的甲骨文形态,同步记录本校校史文献中对应的文字演变,制作成《汉字里的校史密码》对照图谱。穿过时间的长廊,第二展厅“中原立国——夏商时期”展现了中华文明的早期辉煌。幽邃的展厅内,妇好鴞尊静静伫立,青铜铸就,鴞鸟为形,眸光如炬,展翅欲飞,威严而灵动。静默中彰显着女性的坚韧,羽翼间闪烁着勇气的光芒,巾帼之姿,驾风驾云,书写历史。在这鴞尊中,我们一窥古代女性的力量与美丽。借助AR眼镜观察妇好鸮尊的云雷纹,当三维投影的青铜纹路与校史馆建筑装饰重叠时,团队成员现场标注出11处纹饰复用案例,印证传统纹样在当代设计中的应用传承。贾湖骨笛的七声音阶印证着先民对美的追求,杜岭方鼎的礼制铭文诉说着制度智慧,这些文明基因已融入现代教育场景:团队将青铜器纹样转化为校史馆导视系统图标,用甲骨文结构设计文化衫视觉符号,让古老文明元素在校园焕发新生活力。在博物院社教中心,队员们参与了“活态传承”主题活动,亲手捶拓东汉熹平石经残片碑文,并利用现代激光雕刻技术雕刻校训,完成传统技艺与现代手段的跨时空对话。在"礼乐中国"展厅,团队聚焦西周"柉禁十三器"的铭文拓片,发现"庠""序"等教育场所称谓的早期书写形态,通过显微观测东汉熹平石经残片,团队解析汉代官学教材标准化特征,并对照本校,揭示教育制度演变的连续性。实践团队在"出彩中原"红色展厅开展专项研究,发现1932年豫西抗日根据地"流动课堂"油印教材与1949年中原大学临时教材存在内容相似性。盛世长歌:隋唐风华的璀璨绽展厅共同绘就了“盛世华章——隋唐时期”的壮丽画卷。展厅内,武则天金简熠熠生辉,长条而薄,边缘细腻雕琢着精细的纹样,巧夺天工的文字印刻于贵重的金属之上。一笔一画都仿佛是女皇心声的回响,每一笔都铿锵有力,宣告着女性同样能够主宰自己的命运,书写不朽的传奇,深深鼓舞着实践队员。参观文物之余,实践队员也被河南博物院的文创产品深深吸引。这些融合了现代设计与古代元素的文创作品,带着对传统文化的致敬,用创新让古老的历史文化以全新的面貌呈现在世人面前,给现代每一份对历史的热爱留下归属,让文物活了起来。

图为甲骨文与今文对照表。尹安琪 供图

图为实践队员观赏妇好墓鸮尊。尹安琪 供图

图为贾湖骨笛。尹安琪 供图

三、延续:从文明基因到青年使命

此次实践活动构建起跨越五千年的文化坐标系:贾湖骨笛的空灵音律,印证着华夏先民对精神追求的执着;杜岭方鼎的浑厚形制,诠释着礼乐文明的制度智慧;清明上河图的市井烟火,诉说着文化传承的生生不息。团队以空间维度定位中原文化,以精神维度凝聚育人价值,站在博物院顶层观景台,俯瞰郑州CBD的现代天际线与商城遗址的夯土城墙交织,团队成员深切感悟到,八千年前贾湖先民在骨笛上钻出的第一个音孔,三千年前商代工匠在青铜器上铸造的云雷纹,八十年前革命者在油印机前刻写的教育纲领,与当代青年在数字设备上记录的文明数据,共同构成中华民族的精神坐标。守护这份记忆,不仅是回溯过去,更是为民族复兴的明天储存文化基因的永恒密码。河南博物院,收藏历史的宝库,过去与未来的交汇的殿堂。我们期待未来能有更多这样的机会,让更多的人走进博物馆,走进历史的长河,共同守护这份宝贵的文化遗产。