在乡村振兴战略深入实施、教育公平与高质量发展成为时代重大课题的背景下,教育作为连接乡村现实与未来的关键纽带,对推动乡村全面振兴意义重大。7月18日,华东理工大学“山海情 艺路童行”支教团积极响应国家号召,深入乡村,创新打造“文化+艺术+科技+全球视野”超融合教育模式,为乡村教育注入新活力。

文化传承:舞韵书香,厚植文化根基

西北大地文化底蕴深厚,游牧与农耕文化交融孕育出独特舞蹈艺术。支教团成员高潇萌从文化融合角度深入剖析西北舞蹈特色。课堂上,她通过生动讲解与精彩视频,将舞蹈中游牧文化的豪迈与农耕文化的沉稳完美融合的画面展现给孩子们。孩子们在欣赏中增强了对民族文化的认同感与自豪感,为传承中华优秀传统文化筑牢思想根基。书法文化传承教学活动中,支教团成员宋双辰展现专业素养与创新理念。其硬笔书法教学秉持基础与实践融合原则,以笔画为切入点,循序渐进引导孩子们临摹经典字体。孩子们在一笔一划中提升书写技能,深刻感受中华文化魅力,文化传承意识潜移默化中得到增强。

艺术启蒙:油画世界,激发创意潜能

艺术教育是培养孩子创造力与审美能力的重要途径。支教团成员姚梦瑶与唐欣怡带领孩子们走进油画棒的奇妙世界。她们详细传授平涂、渐变、点彩、刮画等多种绘画技巧。平涂法使画面底色饱满,为创作奠基;渐变法营造梦幻光影,增强画面层次感;点彩法以小点勾勒细节,展现独特魅力;刮画法刮出惊喜纹理,增添神秘趣味。支教团成员唐欣怡以落日为主题示范创作,孩子们充分发挥想象力,描绘出心中各异的落日美景,有的金黄余晖洒在湖面,有的橙红夕阳映照城市。此课程不仅让孩子们掌握绘画技能,更激发了他们的创造力与艺术感知力,开启了艺术素养培养的新篇章。

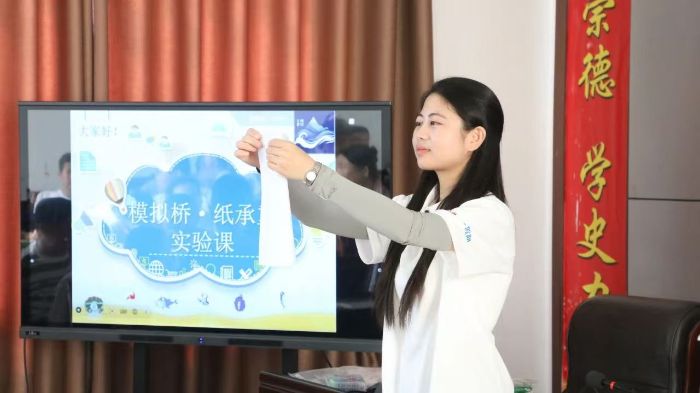

科学实践:STEM探索,培养创新能力

科学实践对培养孩子创新精神与实践能力至关重要。支教团成员郭文宣精心打造《STEM教育:模拟桥·纸承重》实验课,为孩子们搭建科学探索与实践操作的平台。课堂上,孩子们化身小小“工程师”,通过改变桥面厚度、桥墩间距及结构形状等因素,深入探究这些变量对桥梁承重的影响。在亲身体验与反复试验中,孩子们掌握了科学知识,锻炼了动手能力。面对实验问题,他们积极思考、大胆尝试,有效提升了解决实际问题的能力,为未来的科学探索与创新发展奠定了坚实基础。

全球视野:可持续发展,培育责任担当

全球化背景下,培养具有全球视野与社会责任感的青少年是教育的重要目标。支教团成员庄鑫峰的《Movers1可持续发展目标介绍》课程,以直观视频为切入点,带领孩子们直面全球资源枯竭、贫富差距、生态失衡、社会不公等问题。他深入阐释联合国可持续发展目标内涵,引导孩子们思考自身贡献,鼓励从身边小事做起,如节约用水、爱护环境、关爱他人,培养环保意识与社会责任感。这堂课是知识的传递,更是责任的启蒙,在孩子们心中播下责任的种子。

华东理工大学支教团的“多元超融合+”系列课程,如明灯照亮乡村教育道路,丰富了孩子们的学习生活,激发了他们的探索热情。在乡村振兴征程中,教育是基石与希望。相信在这些课程的滋养下,乡村孩子将成长为推动乡村发展、实现民族复兴的栋梁之材,为国家的繁荣富强贡献力量。