7月18日,福建农林大学安溪茶学院“农旅焕新,育苗筑梦”实践队走进泉州市安溪县蓬莱镇进来学习青少年成长中心,开展了一场非遗螺钿制作教学课堂。以“小手拉大手”的形式,将千年传统工艺带入青少年课堂,既是高校助力非遗传承的生动实践,也响应了国家关于“加强非物质文化遗产保护传承”“推进文化自信自强”的政策号召,让古老技艺在青少年心中种下传承的种子。

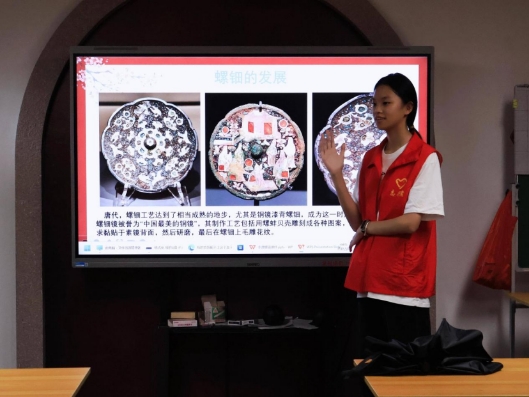

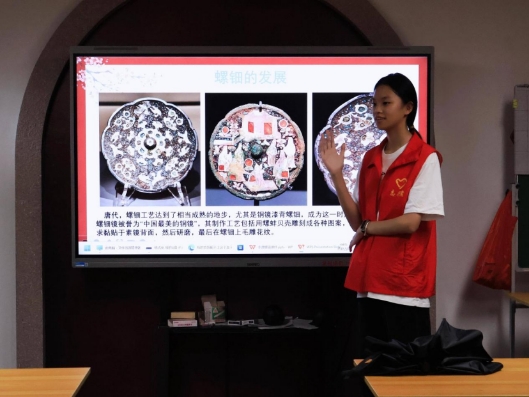

课堂开讲:解开螺钿工艺的千年密码在支教课堂上,实践队队员吴钰彤用通俗易懂的语言,系统地为孩子们讲解了螺钿工艺的历史渊源与制作原理:作为中国传统漆器装饰技法,其历史可追溯至西周,唐代已成熟,铜镜漆背螺钿被誉为“中国最美的铜镜”,制作需经螺蚌贝壳雕刻、粘贴、研磨、毛雕花纹等工序。她特别强调,螺钿工艺以天然螺蚌贝壳为原料,利用贝壳内侧的七彩珠光形成独特纹饰,体现了古人“天人合一”的造物理念,这正是传统工艺最珍贵的智慧所在。

图为实践队队员吴钰彤正在为孩子们详细讲解螺钿的发展历程。王晶 摄

动手实践:指尖流转的匠心传承理论讲解结束后,实践队队员们为孩子们分发了提前准备好的贝壳片、胶水、样板等材料,手把手指导他们制作简单的螺钿饰品。“先把贝壳片剪成自己喜欢的形状,再用胶水轻轻粘在木板上,注意要贴平整哦。”队员们穿梭在课桌间,耐心纠正孩子们的操作手法。

图为孩子们亲手制作螺钿饰品的场景。王晶 摄

实践队队长表示:“我们希望通过‘做中学’的方式,让孩子们在亲身体验中感受传统工艺的魅力,而不是仅仅停留在书本上的文字介绍。”这种沉浸式的教学模式,让孩子们从被动的听众变成了主动的传承者,让非遗技艺在实践中实现代际传递。

文化扎根:青春助力非遗活态传承此次螺钿教学课堂,是福建农林大学高校服务地方文化建设、助力非遗传承的具体举措。近年来,国家高度重视非物质文化遗产保护工作,《“十四五”非物质文化遗产保护规划》明确提出,要“加强青少年非物质文化遗产教育,推动非物质文化遗产进校园、进课堂、进教材”。福建农林大学的这场实践活动,正是对这一政策的积极响应。

夕阳西下,课堂接近尾声,孩子们带着自己制作的螺钿饰品依依不舍地告别。手中的饰品或许工艺尚显稚嫩,但却承载着传统与现代的对话、匠心与童心的碰撞。正如实践队队员所说:“非遗传承不是一句口号,而是需要一代又一代人的参与。我们今天播下的种子,未来或许会成长为参天大树。”在青春力量的助力下,千年螺钿工艺正以更加鲜活的姿态,在新时代的土壤中扎根生长。

图为成品展示。王晶 摄

(通讯员:宋晓瑶 张怡欣 吴一虹 )