淮北师范大学“智绘云旅”团队三下乡走进六安解码AI旅游助手的民生需求与发展潜力

作者:夏磊 摄影:沈炳宇

来源:淮北师范大学计算机科学与技术学院2024级智能科学与技术团支部

7月20日清晨,淮北师范大学计算机科学与技术学院“智绘云旅,心聆旅意”新时代人民对于AI助手解决旅游问题现状调研团(以下简称“智绘云旅”团队)的7名同学踏着晨曦奔赴六安市,开启了为期两天的暑期“三下乡”社会实践活动。团队紧扣“新时代人民对于AI助手解决旅游问题现状”调研主题,先后深入东城都社区党群服务中心、六安中学门口、六安站三大场景,通过“问卷+访谈+座谈”的立体调研模式,与社区居民、在校师生、旅客等群体展开深度交流,一天内累计回收有效问卷400余份,收集一手观点300余条,为探索“AI+旅游”融合发展路径积累了丰富素材。

图1调研团队在金安区东城都社区集合,准备开展调研

东城都社区:AI适老化改造成民生刚需,社区场景藏着“破圈密码”

上午8时30分,六安东城都社区党群服务中心的便民服务大厅里,团队成员江璐正耐心指导居民填写问卷。“您看这个问题,‘是否使用过AI助手预订景区门票’,如果没听过也没关系,我们可以给您简单介绍一下……”为消除老年群体对“AI”概念的陌生感,团队特意将专业术语转化为生活化表达,如将“智能导览”解释为“手机里会说话的导游”。一位65岁的社区居民在访谈中坦言:“去年去杭州旅游,孩子远程用AI给我订了酒店,但退房时系统出了问题,最后还是找前台人工解决的。要是这东西能简单点,我们老年人也愿意学。”这番话被团队成员胡建友迅速记录在《调研日志》的“痛点台账”中。据统计,社区受访群体中,40岁以下居民AI旅游助手使用率达63%,而60岁以上仅为17%,操作复杂度、语音识别准确率、人工兜底机制成为老年群体的三大顾虑。团队与社区工作人员的座谈聚焦“AI+社区旅游服务”的结合点。“我们社区每年组织20多场老年游学活动,要是有能自动避开陡坡、推荐无障碍设施的AI行程规划工具,既能减轻工作人员负担,也能让老人玩得更安心。”社区提出的适老化定制需求,与团队前期设计的“场景化功能模块”不谋而合。指导教师荆慧现场建议:“可以在问卷中增加‘社区集体出游’场景选项,让数据更贴近基层服务需求。”活动尾声,团队与社区参与调研的居民在党群服务中心门口拍摄了集体合照,定格下这一充满意义的瞬间。截至上午11时,社区调研共完成187份问卷,其中123名受访者明确表示“希望AI旅游助手增加方言识别功能”,89人期待“紧急情况一键转接人工客服”,这些数据为团队后续的“用户画像”分析提供了关键支撑。

图2金安区东城都社区调研团队了解居民对AI旅游助手的使用需求与建议。

六安中学:青少年群体成AI“尝鲜者”,研学场景暗藏创新空间

正午的六安中学门口绿树成荫,团队在此设置的调研展台刚一亮相,就被参加暑期研学营的学生们围住。“我用AI规划过青岛研学路线,它能把海洋博物馆和啤酒博物馆放在一条线,还能自动计算步行时间,但推荐的午餐全是辣的,没考虑到我们是南方学生。”一名高二学生的吐槽引发共鸣,不少同学纷纷补充:“希望AI能记住个人饮食禁忌”“想要结合课本知识点的景点讲解”。团队成员夏磊负责记录学生们的创意想法,他的笔记本上很快写满了“研学专属功能”建议:支持上传研学任务单自动匹配景点、生成带历史时间轴的参观路线、能识别文物并关联教材考点的AR导览……“这些需求远超我们最初的功能设想,青少年对AI的期待已经从‘工具辅助’升级到‘个性化伙伴’了。”夏磊感慨道。

图3六安中学周边,团队成员正在介绍AI旅游助手项目

与六安中学值班老师的交流揭示了学校层面的需求。“我们正在推进智慧研学课程,要是AI能对接学校的研学目标,自动生成不同难度的任务卡,比如给初中生设计‘观察类’任务,给高中生设计‘调研类’任务,教学效果会更好。”这一建议被团队纳入“教育场景应用”专项分析模块。此次校园门口的调研共回收236份问卷,数据显示:82%的学生在旅游中使用过AI工具,其中67%用于查询攻略,54%用于社交分享(如生成旅行Vlog文案),但仅19%对现有功能表示“非常满意”,“个性化不足”“与学习场景脱节”成为主要槽点。团队成员夏磊在整理数据时发现,学生群体对AI的“容错率”更高,但对“创新度”要求也更严苛。

图4六安中学周边,团队收集学生对AI旅游助手的功能期待与使用痛点。

六安站:交通枢纽成AI“试炼场”,实时性与本地化成破局关键

傍晚的六安站候车大厅人潮涌动,团队成员付贤宇举着“AI旅游助手使用体验调研”的标牌,在旅客休息区开展随机访谈。“我刚才用手机查六安到武汉的车次,AI顺便推荐了户部巷的小吃,但没说从高铁站怎么过去最快,这推荐有点‘半截子’。”正在候车的一名商务旅客的反馈,直指AI旅游助手“场景衔接不足”的问题。

图5调研团队询问顾客对AI旅游助手推荐周边景点的需求。

团队与六安站值班站长的座谈深入到服务一线。“我们的智能客服系统日均处理1200余次咨询,但遇到‘临时身份证在哪办’‘站内超市营业时间’这类本地化问题,准确率只有60%左右。”站长透露,旅客对AI的不满多集中在“信息滞后”(如晚点列车换乘建议)和“机械应答”(如重复播放固定话术)。针对交通场景的特殊性,团队特意设计了“应急需求”专项问卷。数据显示:85%的旅客在出行中会使用AI工具,但72%曾遭遇“列车晚点时AI无法更新行程”的情况,68%希望“AI能联动车站广播推送个性化提醒”。团队成员付贤宇分析:“交通枢纽的AI应用,必须突破‘信息孤岛’,实现与车站调度系统、本地生活服务的实时数据互通。”晚间7时,随着最后一份问卷回收,六安站调研共完成153份有效样本,其中107名旅客建议“AI旅游助手应接入12306实时数据”,89人期待“多语种服务应对外来游客”,这些需求为团队后续的“行业痛点图谱”绘制提供了重要依据。

图6调研团队成员正在倾听旅客对AI旅游助手的功能需求与改进建议。

实践淬炼成长:用专业智慧丈量AI与民生的距离

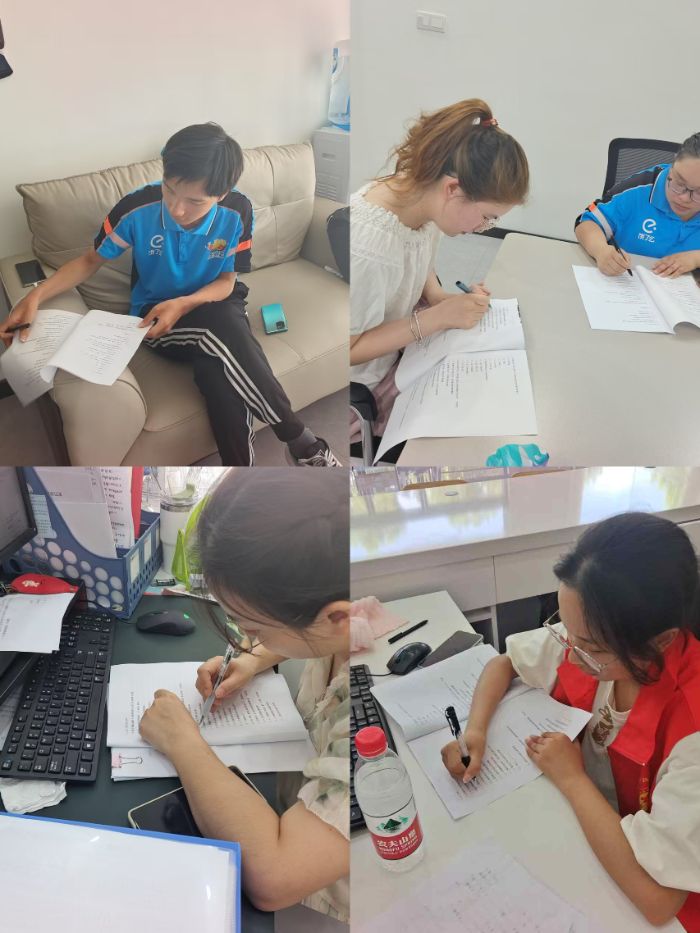

夜幕降临,团队在驻地召开当日复盘会。灯光下,铺满桌面的问卷、贴满便签的访谈记录、标注着不同颜色的数据分析表,勾勒出一天调研的丰硕成果。“从社区老人的‘不敢用’,到中学生的‘不够用’,再到旅客的‘不好用’,不同群体的需求差异,正是AI旅游助手迭代的方向。”团队负责人付翱指着墙上的“需求矩阵图”总结道。团队的专业分工在调研中得到充分体现:江璐、夏磊组成的媒体宣传组,用镜头记录下居民学习使用AI工具的瞬间、学生们激烈讨论的场景;胡建友、付贤宇负责的材料整理组,同步对问卷进行编码录入,确保数据实时更新;财务管理齐梦瑶则细致记录着调研物料消耗,在控制成本的同时,保障了500份问卷的充足供应。

指导教师荆慧对团队的表现给予肯定:“今天的调研做到了‘三个贴近’——贴近群众真实需求、贴近行业实际痛点、贴近专业所学所长。下一步要聚焦‘小切口’,比如针对社区适老化、校园研学、交通枢纽这三个场景,做深做透数据分析。”据了解,“智绘云旅”团队的调研将持续至7月21日,后续还将深入六安的景区、旅行社、文旅局等单位,全面剖析AI旅游助手在产业链各环节的应用现状。团队计划基于调研数据,形成《AI旅游助手用户需求白皮书》《六安市智慧旅游发展建议报告》,并通过学校官网、“淮师青年”公众号等平台发布系列报道,推动调研成果转化。此次活动既是淮北师范大学落实“三下乡”社会实践育人要求的具体举措,更是当代大学生以专业所长服务地方发展的生动实践。正如团队成员在实践日志中所写:“AI的温度,藏在每一个被解决的具体问题里;青春的价值,写在每一次为民生需求的奔走中。”