淮北师范大学“智绘云旅,心聆旅意”团队三下乡深入六安开展AI旅游助手应用现状调研

作者:夏磊 摄影:江璐

来源:淮北师范大学计算机科学与技术学院2024级智能科学与技术团支部

为响应国家“数字经济赋能实体经济”战略部署,助力旅游行业智能化转型,摸清不同群体对AI旅游助手的使用需求与现实痛点,7月20日至21日,淮北师范大学计算机科学与技术学院“智绘云旅,心聆旅意”暑期三下乡调研团,赴安徽省六安市开展为期两天的社会实践调研。团队一行7人先后走进东城都社区党群服务中心、六安中学周边及六安站,通过发放500份调查问卷、开展实地访谈、组织小型座谈会等形式,系统收集社会各界对AI旅游助手的认知度、功能评价及优化建议,为推动“AI+旅游”融合发展提供一手数据支撑。

图1调研团队在金安区东城都社区集合,准备开展调研

深耕社区一线:体察民生需求,解码代际差异

7月20日清晨8时30分,调研团成员携带问卷、签字笔、防暑药品等物资,从住宿点出发前往首站——六安市金安区东城都社区党群服务中心。此时的社区已褪去晨雾,健身路径上有老人舒展筋骨,便民服务站里工作人员正整理文件,石榴树的红果在阳光下格外醒目,为这场贴近民生的调研奠定了温暖基调。团队抵达后迅速召开短会,明确分工:3人负责问卷发放与回收,2人专注记录居民反馈与场景细节,1人操作摄影设备留存资料,1人随时协调物资与突发情况。“您好,我们是淮北师大的学生,正在做关于AI旅游助手的调研,想了解您出门旅游时会不会用手机上的智能工具规划路线、查景点信息?”在社区广场的凉亭下,团队成员向一位带着孙女纳凉的阿姨递上问卷。阿姨接过笔,指着问卷上的选项笑着说:“我闺女给我下过一个APP,说能查哪里好玩,但我总记不住怎么点,上次想查天堂寨的门票,捣鼓半天没弄明白,最后还是让闺女帮的忙。”这番话道出了不少中老年人使用智能工具的普遍困境。

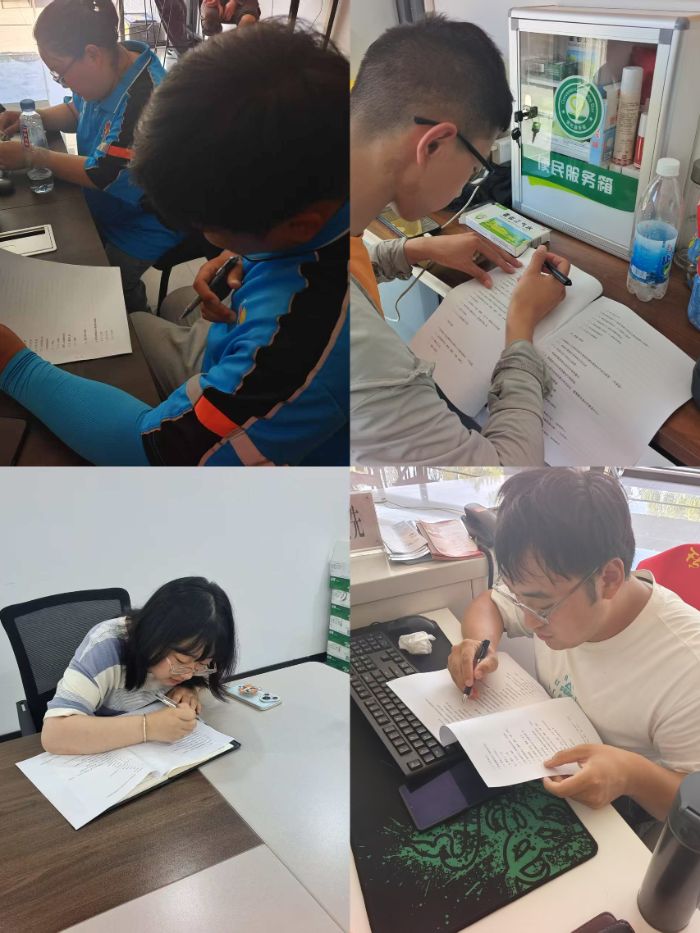

调研过程中,代际差异成为最显著的特征。年轻群体对AI工具的熟稔度远超长辈:一位刚下班的年轻妈妈在填写问卷时说,周末带孩子去万佛湖,全靠AI助手规划“避开拥堵路段+就近停车场+儿童友好型餐厅”的组合方案,省时又省心;几位30岁左右的居民则围在一起讨论,分享“用AI查小众景点”“智能推荐亲子游路线”的经验,提到“避峰导航”功能时纷纷点头称赞,称其“解决了节假日出游堵车的大问题”。相比之下,50岁以上群体的态度更为谨慎。一位退休教师在问卷的“使用障碍”栏写下:“担心个人信息泄露,而且文字太小看不清。”另一位老人则直言:“旅游还是相信‘老办法’——要么跟团,要么听去过的亲戚朋友推荐,机器说的总觉得不踏实。”数据统计显示,该社区50岁以上受访者中,72%从未使用过AI旅游助手,其中65%将“操作复杂”列为首要原因,28%担心“信息准确性”,15%提及“担心网络安全”,这些数据与问卷中“功能优化建议”栏里高频出现的“简化操作步骤”“增大字体”“提供语音引导”等诉求形成鲜明呼应。

图2金安区东城都社区,调研团队了解居民对AI旅游助手的使用需求与建议。

走近青春群体:捕捉校园周边的功能期待与现实痛点

7月20日上午11时,调研团转场至六安中学周边。正值暑期,学校附近的书店、文具店、冷饮店聚集了不少学生,有的在刷题,有的在讨论假期计划,青春气息与蝉鸣交织成独特的夏日旋律。团队成员调整策略,采用“一对一讲解+问卷填写”的方式,向学生们说明调研目的:“你们是数字时代的原住民,对智能工具的使用体验,能帮我们找到AI旅游助手的优化方向。”一位正在书店选购教辅书的高二学生接过问卷,边填边说:“上个月学校组织去井冈山研学,我先用AI生成了行程初稿,里面有‘红色景点+历史背景’的组合推荐,还挺实用的,但它没算准从景点回酒店的末班车时间,差点没赶上,最后还是老师联系的当地司机。”这番话引出了学生群体对“信息时效性”的高度关注——多位学生提到,AI推荐的餐厅有“已关门但仍显示营业”的情况,推荐的公交路线有“临时改道未更新”的问题,这些反馈在问卷“不满意功能”选项中占比高达58%。尽管存在痛点,学生群体对AI助手的使用率仍居高不下。数据显示,82%的学生表示“至少每月使用一次AI规划出行”,其中45%用于“研学旅行策划”,30%用于“周末短途游”,25%用于“假期长途旅行”。在功能偏好上,个性化需求尤为突出:问卷“最期待功能”一栏中,83%的学生勾选“根据兴趣推荐景点”(如喜欢历史的推荐博物馆,喜欢自然的推荐森林公园),75%希望“AI能结合旅行天数自动调整行程松紧度”,69%提到“需要对比不同交通方式的耗时与费用”,还有学生在备注栏写下创意想法:“希望AI能模仿导游的语气讲景点故事,比如讲淠史杭工程时,能用当年建设者的口吻说,肯定更有代入感。”

图3六安中学周边,团队收集学生对AI旅游助手的功能期待与使用痛点。

调研中还发现,学生群体对AI的依赖度呈“两极分化”:部分学生将其视为“灵感来源”,会在此基础上手动优化;另一部分则因“怕麻烦”直接采用AI方案,结果常出现“不符合实际需求”的情况。一位准备报考旅游管理专业的女生分析道:“AI就像个‘半成品厨师’,能提供食材,但怎么搭配还得靠人,它不懂我们学生党‘预算有限又想玩得好’的小心思。”这句话让团队成员在笔记本上写下:“需强化‘学生群体预算适配’功能,增加‘性价比优先’选项。”傍晚时分,一位路过的中学教师驻足了解调研情况,在翻看部分问卷后说:“现在的学生旅行不只是‘去看看’,更追求‘有收获、有体验’,AI要是能结合学科知识推荐研学路线,比如地理学科去地质公园,历史学科去古城遗址,肯定受欢迎。”团队成员当即与其交流,记录下“学科融合型旅游推荐”的建议,计划纳入后续数据分析。此时夕阳西下,团队已回收150余份学生问卷,纸张上密密麻麻的字迹,承载着年轻一代对智能技术的期待与思考。

图4调研团队询问顾客对AI旅游助手推荐周边景点的需求。

直击交通枢纽:流动场景中AI助手的实用价值与改进空间

7月21日下午15时,六安站候车大厅已是人声鼎沸。电子屏上不断刷新着车次信息,旅客们拖着行李箱匆匆穿梭,广播里的到站提醒与行李箱滚轮声交织成忙碌的节奏。调研团在车站工作人员的协调下,选择在候车区、售票厅附近开展调研,为不打扰旅客行程,特意准备了“简洁版问卷”,将问题压缩至10分钟内可完成的篇幅。“您在赶车或旅游时,会用AI查换乘信息、订酒店吗?”团队成员向一位背着双肩包的年轻旅客问道。旅客一边看手机上的列车信息,一边回答:“经常用!上次从六安去黄山,AI帮我算好了‘高铁+景区直通车’的换乘时间,还推荐了离登山口近的民宿,挺方便的。但有个问题,我说六安方言时,它有时听不懂,得重复好几遍。”这番话在后续调研中得到多次印证——多位来自皖西地区的旅客提到“方言识别不准”的问题,尤其在查询“本地特色景点”“小众地名”时,AI常出现“理解偏差”。车站场景的特殊性,让旅客对AI助手的“实时性”“实用性”提出了更高要求。数据显示,91%的受访者最关注“动态信息更新”,包括景区开放时间、天气变化、道路拥堵情况等;87%希望AI能“根据实时车况调整路线”,避免因堵车耽误行程;76%提到“需要推荐‘车站周边1公里内’的餐饮和临时休息点”。一位准备出差的商务人士在问卷中写道:“时间紧张时,AI的‘高效规划’比什么都重要,能直接告诉我‘最快进站路线+最近检票口+下车后打车点’,就是最好用的功能。”

图5六安站,调研团队倾听旅客对AI旅游助手的功能需求与改进建议。

不同类型旅客的需求也各有侧重:游客群体更关注“景点串联”,希望AI能结合到达时间推荐“当日可游览的精华路线”;务工返乡群体则重视“经济性”,在问卷中多次提及“需要对比不同车次的票价与耗时”“推荐平价住宿”;而学生旅客除了性价比,还关注“交通方式的趣味性”,如“是否有绿皮火车可体验”“骑行路线是否安全”等。这些细分需求让团队意识到,AI旅游助手需针对不同出行目的开发“场景化模块”,而非“一刀切”的通用功能。调研中也遇到不少挑战:部分旅客因赶车匆忙婉拒填写问卷,团队便改为“口头询问+快速记录”;有的老年人视力不佳,成员便逐条念题,帮其勾选答案;还有外国游客对调研感兴趣,英语较好的成员便用简单英语解释,虽未纳入正式数据,却收集到“多语言支持”的建议。至下午3时,车站调研告一段落,团队共回收有效问卷180份,纸张上的折痕与汗渍,见证着这场在流动场景中捕捉民意的努力。

复盘与展望:让数据扎根大地,用青春服务社会

两日调研期间,团队每晚都会召开线上复盘会。指导教师荆慧仔细查看当日回收的问卷,结合专业知识点评:“你们发现的‘方言识别’‘适老化设计’‘信息时效性’等问题,正是当前AI旅游助手的研发短板。比如老年群体担心的‘操作复杂’,本质上是技术没有真正做到‘以人为本’;学生群体吐槽的‘信息不准’,反映出算法迭代跟不上现实变化的速度。后续分析要把这些现象与数据结合,提出能落地的解决方案。”成员们也分享着调研中的感悟:“在社区看到老人对着智能手机犯愁时,才明白‘技术进步不该抛下任何人’”“车站里务工大哥说‘能查最低价车票就行’,让我意识到功能不是越复杂越好,实用才是硬道理”“学生们的创意建议,提醒我们AI不仅要‘智能’,还要‘有趣’”。这些来自实践的思考,被一一记录在《调研日志》中,成为比数据更珍贵的收获。截至7月21日傍晚,本次调研共回收有效问卷482份,有效回收率达96.4%。从社区的代际差异到校园的个性化期待,从车站的实时需求到不同群体的细分诉求,这些数据勾勒出AI旅游助手在现实应用中的清晰画像:它既是年轻人的“出行利器”,也是中老年人眼中的“陌生工具”;既在流动场景中展现实用价值,也因细节不足让用户留有遗憾。据悉,调研团下一步将对数据进行交叉分析,重点研究“年龄与功能需求的相关性”“场景类型对使用频率的影响”“用户满意度与改进建议的对应关系”等课题,计划于7月下旬形成包含现状分析、问题诊断、优化方案的调研报告,提交给六安市文旅局、相关科技企业及学校科研部门。团队还将通过校园公众号、地方媒体等渠道发布调研成果,呼吁社会各界关注“AI+旅游”的普惠性发展,让智能技术真正服务于每一位出行者。

此次“三下乡”实践,是淮北师大学子将专业知识与社会需求对接的生动实践。从社区凉亭里的耐心讲解,到校园周边的青春对话,再到车站大厅的匆忙交流,调研团用脚步丈量大地,用倾听收集民意,不仅为AI旅游助手的优化提供了来自基层的鲜活样本,更践行了“把论文写在祖国大地上”的育人理念。正如团队成员在总结会上所说:“真正的智慧旅游,不是技术有多先进,而是能让每个普通人都能便捷地享受旅行的美好——这,就是我们调研的意义所在。”