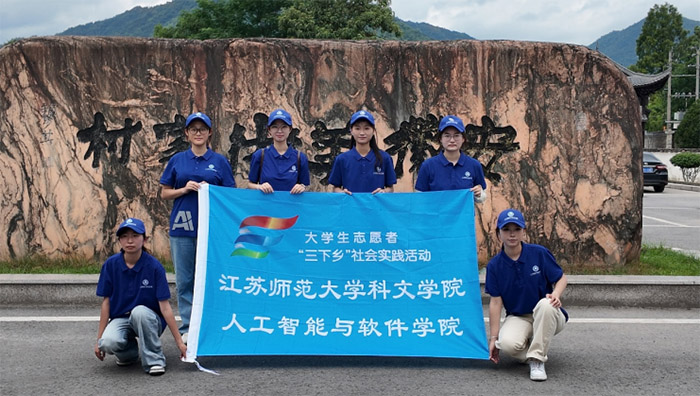

在文化强国的战略背景下,传统非遗文化的保护与红色基因的传承受到高度重视。为深入挖掘红色文化内涵,传承中华优秀传统技艺,7月10日到7月14日,江苏师范大学科文学院“云岭星火,纸韵千年”文化宣传实践团走进宣城市泾县开展暑期三下乡社会实践活动,此次实践,通过实地调研、参观体验以及问卷采访等形式,旨在探寻文化传承与革命精神在新时代的生动实践,为讲好中国故事、赓续精神血脉凝聚青春力量。

01古韵民声:查济村的千年风华与保护考题 实践团首站来到了宣城市泾县查济村。实践团成员们穿梭于青石板古巷,指尖拂过砖石木溪,目光定格在石雕的细腻纹理、砖雕的精巧构图、木雕的灵动气韵之间。村口财神楼内,财神塑像凝视往来烟火;楼下财神桥横跨两岸,将古村的生活气息连缀成篇。巷弄间的花砖墙暗藏玄机,200年的老砖不染灰网,青白纹路似宣纸淡墨,晕染出时光的沉静。

实践团成员在讲解员的带领下先后参观了宝公祠、二甲祠、洪公祠等主要祠堂。其中二甲祠作为代表性的徽派建筑,以“见木不见砖”的徽派风格著称,它采用五凤楼式门楼,建造工艺复杂,是徽州地区祠堂建筑的典型代表。迈进祠堂,三进院落里“钦点翰林”牌匾醒目,院落上方雕刻的松鼠葡萄与凤穿牡丹更是寄托了古人对子孙万代、家庭和睦的美好祝愿。享堂中间的天井用于采光、通风和收集雨水,天井与瓦片刻有祥纹,增添了一份祥瑞之气。而宝公祠规模宏大,石雕、柱础精美,曾获专家“可与故宫媲美”的评价。

行至“一帘幽梦”红楼桥,十米高的桥拱将两岸白墙黑瓦揽入碧波,溪水潺潺流淌,倒映着村民洗衣浣物的寻常场景。这份自然与人文的交融,让成员们深刻体会到:乡村振兴既要守护古村的物理形态,更要延续其生生不息的生活肌理。实践团以脚步丈量阡陌,在青砖粉黛间读懂查济建筑之美,这份历经岁月淬炼的风貌,正是文旅产业的根基,更为乡村振兴筑牢了文化底气。

图为实践团在查济村村口前合影。石佳丽 供图

随后,实践团成员深入查济村巷陌,与村民围坐闲谈,在商铺老板娘“政府牵头整治街道卫生、落实政策扶持”的讲述中,触摸到古村的鲜活脉搏。走访调查发现,村落中多为守护祖宅的长者,他们对古建筑修复坚守“修旧如故”的原则,从木构榫卯的严丝合缝到雕花窗棂的古韵留存,皆以敬畏之心延续着祖辈智慧。谈及古村保护,村民们热情高涨,纷纷表示愿为守护家园添砖加瓦。

然而,走访也揭开了亟待破解的难题:部分河道因浅污失去往日清韵,夜间照明设施不足,未能让古村在暮色中尽显温婉;年轻一代外流导致的人口结构老龄化,也让古建筑的日常维护面临挑战。这些问题如同一面镜子,映照出古村保护与活化的现实考题——如何在留住古韵的同时,补齐基础设施短板,让千年村落的美被更多人看见?

此次问卷调查印证了查济振兴的关键逻辑:建筑之美是底气,政策支持是助力。二者如榫卯相合,方能让古村在时代浪潮中既守得住底蕴,又焕得了新生。实践团成员深刻意识到,乡村振兴的密码,正藏在政府引导与村民自觉的双向奔赴里。

图为实践团成员采访当地居民。纪蕴凌 供图

02匠人对话:根雕艺人查菊芬的坚守与期许 在查济根艺轩店铺,实践团与根雕手艺人查菊芬展开了一场关于“枯木生花”的对话。作坊内,上百件根雕作品错落陈列,或虬曲苍劲,或灵动天成,皆保留着树木的天然肌理——这正是根雕“七分天成,三分人工”的精髓。

“根雕孕育了我,我也要用生命滋养它。”查菊芬谈及与根雕的缘分,眼神里满是执着。十年间,她与枯木对话,让每一根枯木在她的手中苏醒,可十年的漫漫长路又怎么会一帆风顺,在经历了家庭变故、手臂受伤一系列的打击后、查菊芬也曾陷入迷茫,可迷茫之后是更坚定的选择了将根雕技艺传承下去,原因无他,唯有“热爱”二字。

采访途中,查菊芬带领实践团成员参观了她的一些珍藏作品,为我们讲解根雕技艺,根雕技艺不仅是珍贵的民间传统技艺,更是非物质文化遗产的重要组成部分。根雕的材料多选择的是自然形成的老树根,在她上山取材时,要判断树根的纹理走向与内部瑕疵,搬运回来后处理的工序更为繁杂,包括打磨、抛光、修饰、防腐处理等,一件根雕作品的成果大概要一个月之久。

如今面对当代年轻人“一年换三业”的时代压力下,查菊芬也为根雕技艺的传承而担忧。由于根雕原料难寻、价格波动大,手工根雕作品难以与廉价商品竞争,查菊芬坦言如今的行情,十天半个月卖不出一件也很正常。年轻人多外出谋生,愿意沉心学艺者寥寥,但查菊芬从未动摇,她期盼着能建一座根雕艺术馆,让更多人看见这项非遗的魅力;若愿望难成,便将所有作品无偿捐赠给文化保护局,为后人留下这份宝贵的财富。

采访尾声,查菊芬寄语青年:“在计算机时代,希望青年人永远不要丢失与自然对话的能力。”她相信,总有人能以双手将时光残片重铸为永恒,让非遗文化在文明年轮上刻下新的希望。

图为查菊芬向实践团介绍自己的根雕作品。纪蕴凌 供图

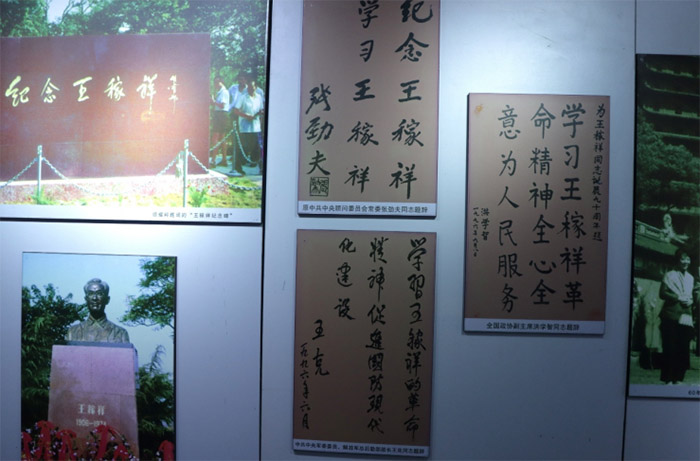

03红色丰碑:王稼祥故居与新四军军部旧址巡礼 7月11日,实践团走进王稼祥故居纪念馆与新四军军部旧址,追寻革命先辈足迹,感悟崇高精神。

王稼祥故居纪念馆的序厅内,王稼祥青年雕像目光如炬,身旁鲜红党旗与铮铮誓词肃立一侧,初心使命在此回响。主展厅《永远的稼祥》以六大篇章再现光辉历程,其中泛黄旧照铭记“风华年代”的报国志向;“忠诚战士”展区,长征文物无声诉说着他重伤未愈仍坚定支持正确路线的铁骨;“三大贡献”展区,珍贵手稿见证其遵义会议关键时刻的担当与提出“毛泽东思想”的卓识;“杰出外交”篇章则定格他作为首任驻苏大使的风采。纪念馆出口处,领袖题词汇成深沉的“永远的缅怀”。

实践团移步故居,正屋“镜、钟、瓶”静陈,寓意“终生平静”的朴素祈愿,两侧厢房简朴依旧,王稼祥出生于此,其清正廉洁的家风于无声处浸润人心。

如今,这里已成重要红色教育基地,以通过实物展陈、情景还原和数字化技术,来让红色故事更鲜活。

在实践团成员心中,这座纪念馆是鲜活的历史丰碑与教科书,王稼祥无畏的理论探索和非凡的外交智慧,如明灯照亮前路,激励新时代青年传承红色基因,赓续红色血脉,在民族复兴的壮阔征程中勇毅前行。

图为王稼祥故居纪念馆中陈列品。纪蕴凌 供图

7月12日,实践团成员前往新四军军部旧址,踏入这片承载厚重历史的土地,仿佛瞬间穿越回烽火连天的岁月。

旧址内,泛黄的电报手稿、磨损的步枪、补丁累累的军装静默陈列,1938年至1941年,新四军军部在此驻扎,指挥华中敌后抗战,留下了丰富的革命遗迹和精神财富。活动中,团队成员先后参观了新四军军部司令部、政治部、大会堂等旧址,展厅生动展现了新四军将士们在艰苦卓绝环境下,为民族解放事业前赴后继、浴血奋战的英勇身姿。讲解员面对展柜中锈蚀的马灯说:“它曾照亮行军夜路,也照亮了‘铁军精神’,百折不挠、视死如归。”让成员们仿佛亲眼目睹了新四军在此运筹帷幄、指挥作战的紧张场景,深刻体会到革命先辈们坚定的理想信念与无私的奉献精神。

临走时,实践团成员在旧址广场面对叶挺将军铜像庄严重温入团誓词,誓言铮铮,响彻云霄,这不仅是对革命先辈的崇高敬意,更是新一代青年接续奋斗、勇担使命的郑重承诺。

图为实践团参观新四军军部纪念馆。纪蕴凌 供图

04笔墨传承:宣笔与宣纸的千年技艺与新生 告别红色圣地,7月13日,实践团成员赴三兔宣笔有限公司,开展了一场别开生面的文化实践活动。活动聚焦非遗传承与校庆筹备,与省级非遗传承人伍森严先生对话,并与现场研学的小朋友们共同学习中国毛笔简史。

在伍大师的带领下,实践团首先走进三兔宣笔工厂陈列馆,馆内陈列的制笔工具整齐排列,从古朴的牛角笔杆到精细的修笔小刀,每一件都镌刻着岁月的痕迹;角落堆积的兽毛原料散发着自然的气息,整个展馆弥漫着传统工艺特有的厚重与温润,成员们惊叹于“千万毛中拣一毫”的极致精细,更深刻体会到非遗技艺的独特价值与传承不易。

从选料环节中对野兔毛、黄鼠狼尾毛等原料的严格筛选,到水盆工序里工匠们以精湛手法梳理毛料、去除杂质,再到修笔、装套等工序,一支宣笔要历经128道工序才能成型,每一道工序都倾注着匠人们的心血与耐心,团队成员们不禁为这精细复杂的工艺发出阵阵惊叹。随后,伍大师带领成员们来到制笔车间,工匠们正全神贯注地进行“制笔”工序,他们将兽毛浸入温水中,指尖如灵动的梭子在水中穿梭,反复梳洗、分拣,精准剔除杂质。雪白的兔毫在水中翻滚沉浮,逐渐褪去粗糙,变得柔顺整齐,每一个动作都凝聚着数十年的功力。

活动当天恰逢小学生研学团队到访,实践团成员积极融入,与小朋友们共同聆听了精心准备的“中国毛笔简史与知识讲座”。大师坐在台前,用平实的语言为大家梳理中国毛笔的发展脉络:宣笔自秦朝萌芽,经汉魏时期逐步发展,至唐宋达到鼎盛,凭借“尖、齐、圆、健”的优良品质流传千年。讲座生动梳理了宣笔的千年历史、独特工艺以及名家典故,将深奥的文化知识转化为孩子们易于理解的故事,言语间饱含着自己对传统文化的坚守与热爱。台下成员们听得专注,不时点头回应,在轻松的氛围中,静静感受着毛笔走过的千年历程,这一刻,古老的技艺焕发出青春的活力,文化的长河在代际交融中奔涌向前。

活动之后,实践团怀着崇敬之情,诚邀伍森严先生为我校25周年庆典题字留念。伍先生欣然应允,铺展宣纸,饱蘸浓墨,凝神挥毫,“教书育英”四个大字跃然纸上,这份题字不仅彰显着书法艺术的独特神韵,更饱含着老匠人对院校培育人才的肯定与对青年学子的殷切期许。伍大师强调传统技艺并非封存的古董,需在守正中寻求创新,期待年轻一代能用新思维、新技术为老手艺注入时代活力。这番寄语如同一盏明灯,为成员们照亮了传承与创新的前行之路。

图为实践团与研学学生共同学习制笔步骤。纪蕴凌 供图

次日,实践团成员前往中国宣纸文化园,感受墨香与草木清香交织,古老的造纸技艺在时光长河中静静流淌。

中国宣纸文化园集展示、体验、传承于一体,是了解宣纸文化的重要窗口。步入文化园展厅,斑驳的纸样诉说着宣纸的前世今生。讲解员和实践团成员说:“早在唐代,宣纸便以‘薄如蝉翼白似雪,抖似丝绸不闻声’闻名,成为文人墨客心中的‘纸中黄金’。而青檀树皮的坚韧与沙田稻草的柔韧,在山泉水的浸润中融合,成就了宣纸‘韧而能润,光而不滑’的独特品性。”

在互动体验区,实践团成员观看了108道工序的宣纸制作视频后对“捞纸“的工序展现了极大的兴趣,于是实践团成员跟随捞纸师傅,尝试用竹帘在纸浆池中“捞纸”,看似简单的动作,却因力度不均和竹帘倾斜角度不正确让纸浆厚薄不一,经师傅的不断指导才渐入佳境。当第一张宣纸雏形揭下,细密纸纹间仿佛跃动着文化的脉搏,文化园内,晒纸墙在阳光下泛着温润光泽,诉说着“纸寿千年”的传奇,成员们触摸着亲手制作的宣纸,终于懂得:这方纸上承载的,不仅是笔墨,更是天人合一的古老智慧。捞纸师傅和实践团成员说“一张合格的宣纸要经过108道工序,光是捞纸就需三年才能出师。而那些机器造出的纸,远没有人工造纸的纯粹,所以宣纸的魂是在匠人的手里而非机器里。”

千年纸韵,因实践而鲜活;匠心故事,因青年而延续。实践团成员通过参观与体验宣纸技艺,更加领悟“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行“的深刻内涵,当亲手触碰这门古老的技艺时,才能理解”匠心“二字的分量。

图为实践团成员体验捣纸环节。纪蕴凌 供图

05结语 此次“云岭星火,纸韵千年”文化宣传实践团以脚步丈量历史厚度,以匠心触摸文化脉搏。从查济古村的青石板巷到根雕艺人的枯木生花,从新四军军部纪念馆的红色丰碑到宣笔、宣纸的千年技艺,实践团成员在传统与革命的交响中,深刻体悟了文化传承的坚守与创新。这次活动提醒着每一个人:真正的传承,始于触摸,归于理解,终于践行。而当伍森严大师挥毫“教书育英”,当查菊芬期盼根雕艺术馆点亮未来,文化的接力棒已传递到青年手中,实践团将以此次调研为起点,将泾县的星火故事带回校园,以青年之声传播非遗魅力,以创新思维赋能传统技艺,让红色基因与千年纸韵在新时代的画卷中交融生辉。

通讯员:何梦宇 石佳丽 纪蕴凌 徐婷婷 李雨歆 张诗涵 季张慧 谭欣怡