黄土高原的七月,骄阳似火,却挡不住实践队员的热情。2025年7月11日,太原理工大学马克思主义学院“东征赤焰 薪火石楼”实践队来到了《沁园春・雪》的创作地——山西省吕梁市石楼县。“课本里‘北国风光’的雪景虽未得见,但夏日的黄土高原自有其壮阔,难怪能孕育出那样豪迈的诗词。”队员们擦着额头的汗,望着远处起伏的山峦说道。

窑洞里的词稿印记

在留村毛泽东路居地,讲解员站在一间土窑洞前,向队员们介绍:“1936年2月,正是红军东征期间,毛泽东同志在这间窑洞里写下了《沁园春・雪》。虽然现在是夏天,但大家可以想象一下,当年雪天里,伟人在此构思的场景。”

推开木门,窑洞内凉意阵阵,与外面的炎热形成鲜明对比。一张陈旧的木桌靠窗摆放,桌上的砚台和毛笔静静躺着,仿佛还留存着当年的气息。队员们走到桌前,仔细观察着桌面:“这上面好像有淡淡的划痕,是不是当年修改词稿时留下的?”

“确实有可能,”讲解员点头,“据记载,毛泽东同志写这首词时反复斟酌,常常在桌上比划字句。”队员们围在桌旁,指尖轻轻拂过桌面,仿佛能触摸到那段历史的温度。队员们在笔记本上写道:“夏日的窑洞凉爽宜人,却依然能感受到当年伟人创作时的炽热激情,这便是精神的力量。”

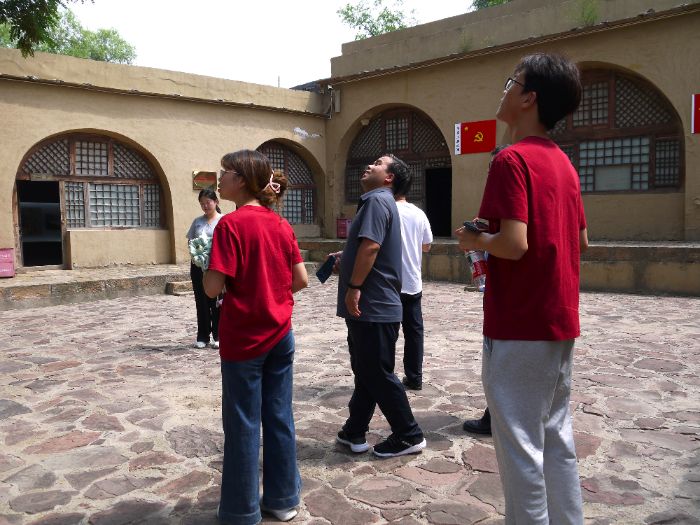

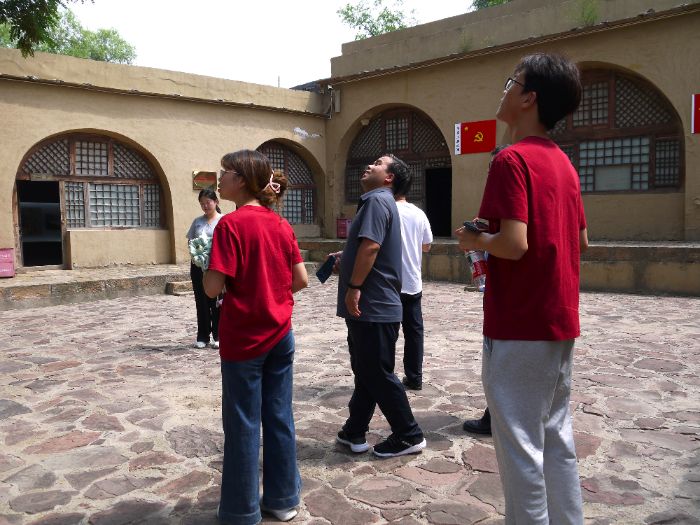

图为实践队员在留村毛泽东路居地参观《沁园春・雪》创作时的窑洞。韩静供图

红土上的词意追溯

走出窑洞,队员们沿着当年毛泽东同志观察地形的小路前行。夏日的黄土高原,沟壑纵横,虽无雪景,却有着别样的雄浑。“虽然看不到‘千里冰封’,但这绵延的山峦,依然能让人联想到‘原驰蜡象’的气势。”队员们举着相机,拍下眼前的景象。

讲解员指着远处的黄河说道:“当年毛泽东同志写下‘大河上下,顿失滔滔’,如今夏日的黄河水流湍急,又是另一番景象。”队员们顺着指引望去,黄河在阳光下泛着粼粼波光,奔腾向前,与词中描绘的冬日景象形成奇妙的时空对话。

“以前读词,总觉得是对雪景的赞美,现在才明白,无论是冬雪还是夏阳,这片土地的壮阔始终是不变的底色。”队员们蹲下身,抓起一把红土:“这红土就像词里的豪情,厚重而炽热。”

图为实践队员在留村附近山坡上眺望夏日的黄土高原风光。毋泽杰供图

村落里的词韵传承

在留村的文化广场上,几位村民正伴着音乐朗诵《沁园春・雪》,声音洪亮有力。看到实践队员们,村民们热情地邀请他们一起参与。

“我们村不管老少,都会背这首词,这是咱村的骄傲。”村民刘大爷笑着说,“夏天游客多,我们经常在这里为大家朗诵,让更多人了解这首词和它背后的故事。”队员们加入其中,与村民们一同朗诵,“数风流人物,还看今朝”的词句在广场上回荡,充满了力量。

队员们向刘大爷请教:“您觉得这首词在今天还有什么意义?”刘大爷想了想,说:“它告诉我们,不管是过去打仗,还是现在搞乡村振兴,都得有那股子豪迈劲儿,敢想敢干。”队员们听了,纷纷点头,深刻体会到诗词传承的不仅是文字,更是精神。

离开留村时,夕阳为黄土高原镀上了一层金色。队员们回望这个孕育了不朽词作的村落,心中满是收获。“这次三下乡实践,让我们在夏日的红土上,读懂了《沁园春・雪》背后的精神密码。”队长毋泽杰说道。

图为实践队合影留念。韩静供图

实践队员们知道,这次暑期之行,不仅是一次历史探寻,更是一次精神的洗礼。他们会把在这里的所见所感带回校园,让更多人了解这片土地与这首词的故事,让红色文化在青春的传承中焕发新的活力。