在2025年的暑假,广西师范大学“壮典寻踪”团队踏上广西文化调研之旅。自7月2日至从博物馆的古籍探秘,到档案馆的契约解读,再到图书馆的典籍赏析与民族博物馆的文物鉴赏,每一步都凝聚着对壮族文化的深情探寻。

7月2日,在广西壮族自治区博物馆这一文化调研的重要站点,“壮典寻踪”团队展开了细致深入的探索工作。

图1 实践团于广西自治区博物馆合影留念

首先,团队成员仔细研读了馆内珍藏的《中国少数民族古籍总目提要・壮族卷》,以此为指引,精准定位并考察了多本珍贵壮族古籍。。

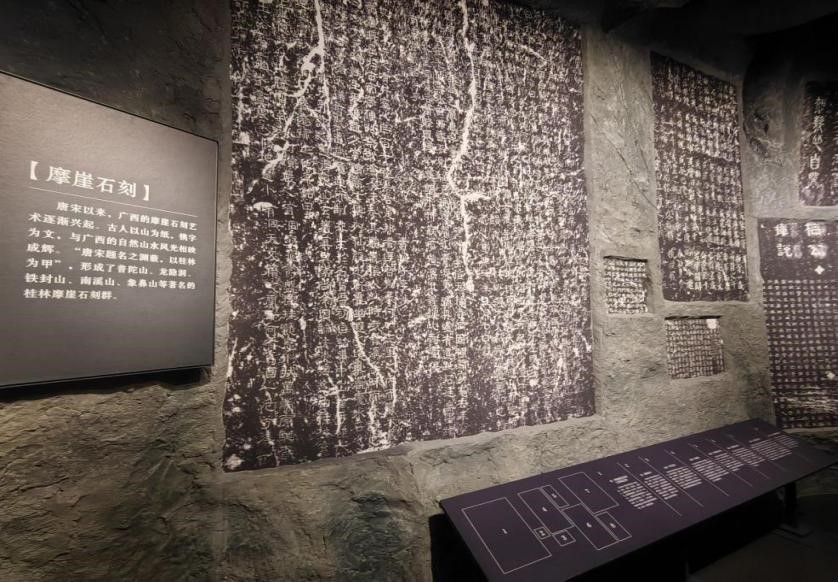

我们发现,石刻中存有大量珍贵的古壮字文化密码。南宋范成大《桂海虞衡志》载:“刻木为契,不相欺绐”,而桂林伏波山宋代石刻则可见古壮字“岜”的异体,读bya,意为山、古壮字读dou,意为门等借汉字部首自创的壮字符号,此类“汉字壮读”现象印证了壮汉民族在文字维度的共生智慧。

书馆内展示的的广西摩崖石刻

此外,在瓯骆书房,团队还借助《古壮字字典(初稿)》等工具书,对古籍中的古壮字进行了系统解读,进一步揭示了壮族文化的独特文字基因与深厚历史底蕴。

图3 团队成员于瓯骆书房查找阅读、对比

7月3日,调研团来到南宁市国家档案馆进。南宁市国家档案馆作为保存广西历史记忆的重要殿堂,收藏了大量与壮族相关的珍贵档案,这些档案涵盖了政治、经济、文化、社会等多个领域,从不同侧面记录了壮族的发展历程,是研究壮族历史文化不可多得的第一手资料。

此次调研行动正逢“文约八桂 信铸千秋——广西各民族契约文书档案里的民族交往交流交融故事专题展”,成员们从该展览中探寻壮族古籍踪迹,感受壮族文字在广西各民族契约文书档案里留下的绵长气息。

图4 团队成员在南宁市国家档案馆与工作人员合影

该展览共分为“契定山河”、“法护民权”、“家约民契”、“信立百业”、“文融八桂”五个版块,团队成员根据版块顺序进行观察、研究。其中“文融八桂”版块令人印象深刻。“文融八桂”版块表现的是契约载体里的文化交响。广西各民族在遵循契约文书传统格式的基础上,在汉字中加入古壮字及其他民族土俗字,形成了多种文字合璧的契约文书。这些独具八桂文化特征的文书档案生动展现了广西各民族在文化上兼收并蓄、互鉴交融的图景,是开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育的鲜活教材,也是研究壮族文字的生动材料。

图5 团队成员认真倾听工作人员讲解

参观过程中,成员们还了解到,南宁市国家档案馆为了更好地保护和利用这些珍贵的壮族档案,采取了数字化扫描、修复破损档案等一系列措施。工作人员表示,档案的保护与传承是一项长期而艰巨的任务,需要社会各界的共同努力。

通过对广西各民族契约文书档案的了解,成员们纷纷表示,对广西各民族人民形成了多种文字合璧的契约文书这一融合智慧的赞美与欣赏,这类契约文书对壮族古籍的研究大有裨益。

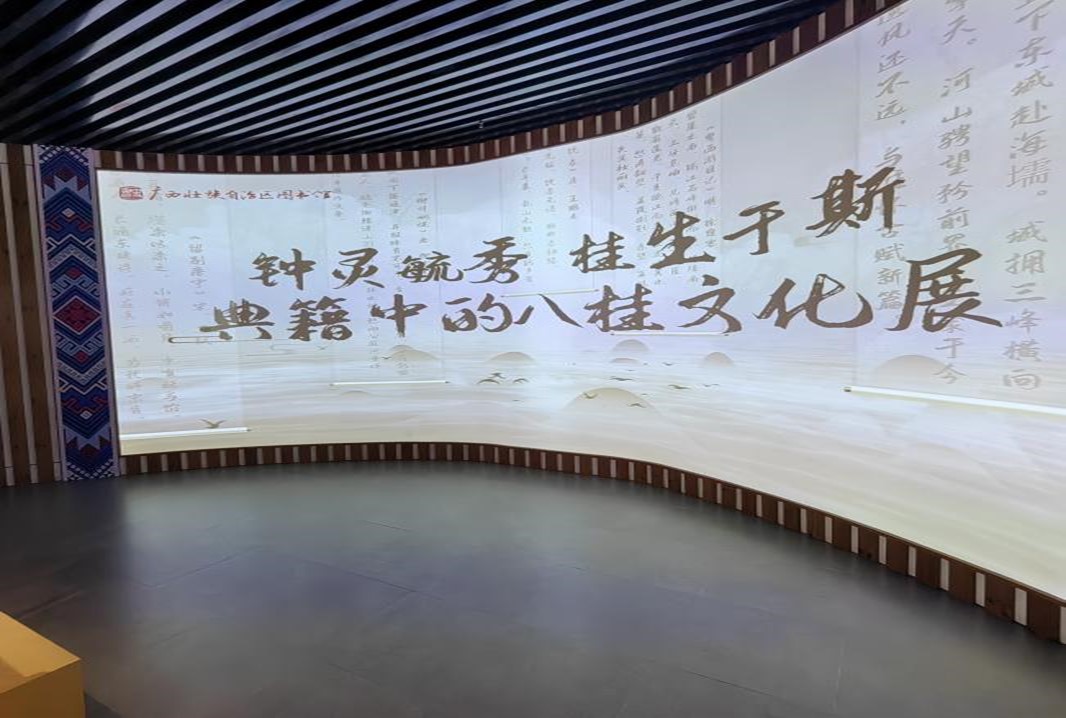

7月4日,实践团抵达了广西壮族自治区图书馆这一文化重镇。恰逢“钟灵毓秀桂生于斯——典籍中的八桂文化展”在广西图书馆启幕,为实践团带来一场颜值与内涵并存、知识与趣味兼具的八桂文化之旅。

图6 自治区图书馆“典籍中的八桂文化展”展厅

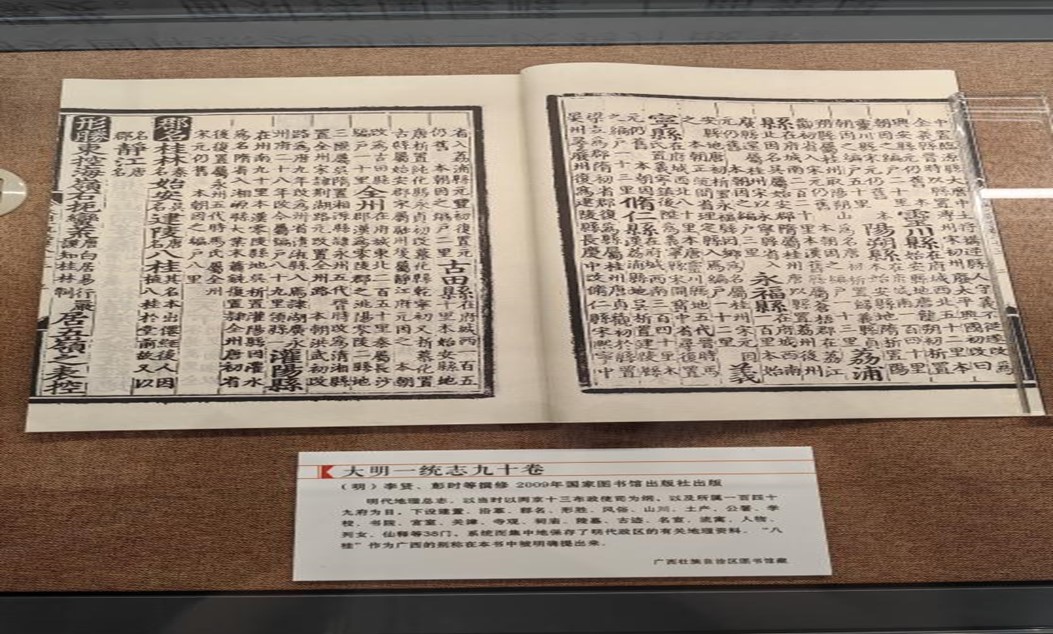

一方面,此次展览共展出广西壮族自治区图书馆馆藏古籍50余件,有入选《国家珍贵古籍名录》的《四库全书》杭州文澜阁存世零本《文苑英华》、壮族师公教唱本代表性经典《鲁班唱》、明嘉靖时期郭云鹏刻《曹子建集》、清末四大词家之一王鹏运和清代广西名家龙启瑞之子龙继栋的《王龙唱和词》珍贵手稿本等。

图7 展览出的珍贵抄本《大明一统志》

另一方面,本次展览不仅将八桂大地的沧桑岁月娓娓道来,还通过多彩民族、山水人文、人杰地灵、物华天宝等单元全面展示广西历史文化。例如,可以通过“广西十二世居民族智能交互屏”畅享民族民俗、民间文学、传统技艺,还可以借由“音频展示体验”聆听壮族山歌、沉浸式感受广西历史文化的独特魅力和深厚底蕴。

图8 智能交互屏展映民间文学作品

通过参观展览,团队获取了大量关于壮族文化、历史的补充资料,为全面理解壮族文化提供了多维视角,进一步丰富了调研成果。

7月5日,调研团来到广西民族博物馆。广西民族博物馆作为集文物收藏、研究、展示、教育于一体的综合性民族文化殿堂,在壮族古籍的保护、研究与传播中占据着不可替代的地位,其丰富的馆藏为调研团成员研究壮族古籍整理与收藏的相关信息提供了丰富资料。

图9 团队成员在广西民族博物馆合照

馆内陈列着大量精美的壮锦、铜鼓、服饰、生产工具等文物,从物质文化到非物质文化,全方位展现了壮族人民的创造力,有了这样精美绝伦的视觉体验,也激发了成员们对文物来源、保护、传承等相关信息的兴趣,成员们在有关文物介绍的古籍前驻足脚步,细细品读,以求深入了解。

馆内的 “壮族文化展” 将调研团成员们吸引到其面前,该展览是一扇深度了解壮族文化的窗口。展览里陈列的各种文物体现了壮族人民的智慧与力量,该展览还通过多媒体演示等形式为成员们生动再现壮族的生产生活等场景,全方位呈现壮族在历史长河中创造的伟大文明。

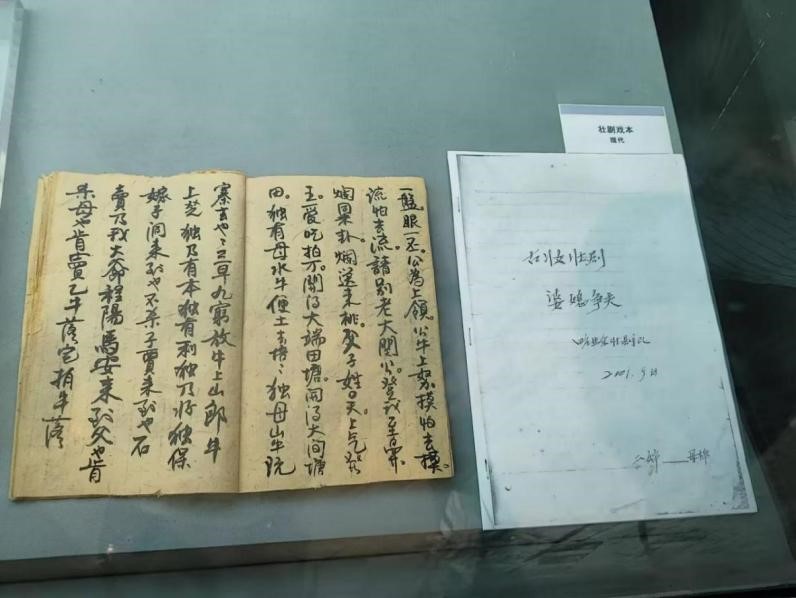

同时,在博物馆的古籍修复工作室,调研团成员亲眼目睹了一场跨越时空的 “文化救治”。成员们聆听工作人员讲解,了解到每一页古籍的修复都需要数月甚至数年的耐心打磨,不仅要恢复其物理完整性,更要最大程度保留古籍的历史信息。修复过后的壮族戏本古籍和其他手抄本古籍资料如今能够以最接近原貌的姿态展现在我们面前,让调研团成员深刻体会到 “修旧如旧” 背后的匠心与坚守。

图10 修复过后的壮族戏本古籍

此次调研,团队不仅收获了丰富的壮族文化资料,更深刻感受到了八桂大地的历史底蕴与民族交融之美。未来,这些宝贵发现将成为传播壮族文化、铸牢中华民族共同体意识的重要力量。