南京农大学:寻香六合解码茉莉花里的乡村振兴

暑气裹挟着茉莉的清香漫过田埂,飘进人们的心里。7月14日,南京农业大学经济管理学院"寻乡记"乡村特色产业调研团,带着团队设计的乡村特色产业链调查问卷,前往南京市六合区茉莉花文化史料馆进行调研。从史料馆的泛黄卷宗到田间地头的翠绿藤蔓,6名学子试图拨开时光,探寻一朵小花如何从乡野间的曲调里生长,最终成为撬动乡村振兴的支点。

一、一曲茉莉:从战火中走来的文化符号

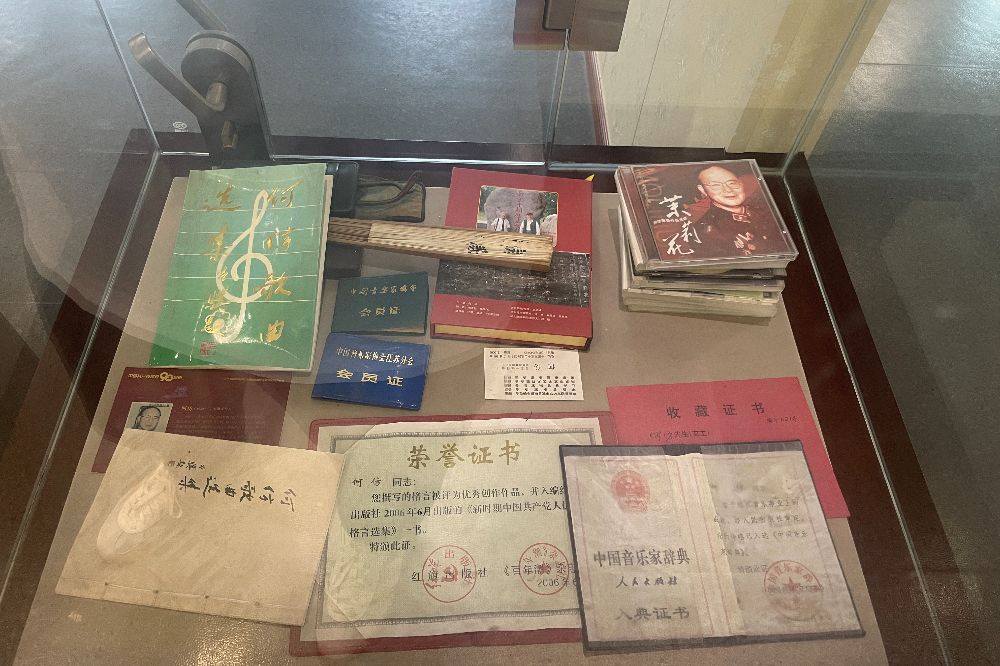

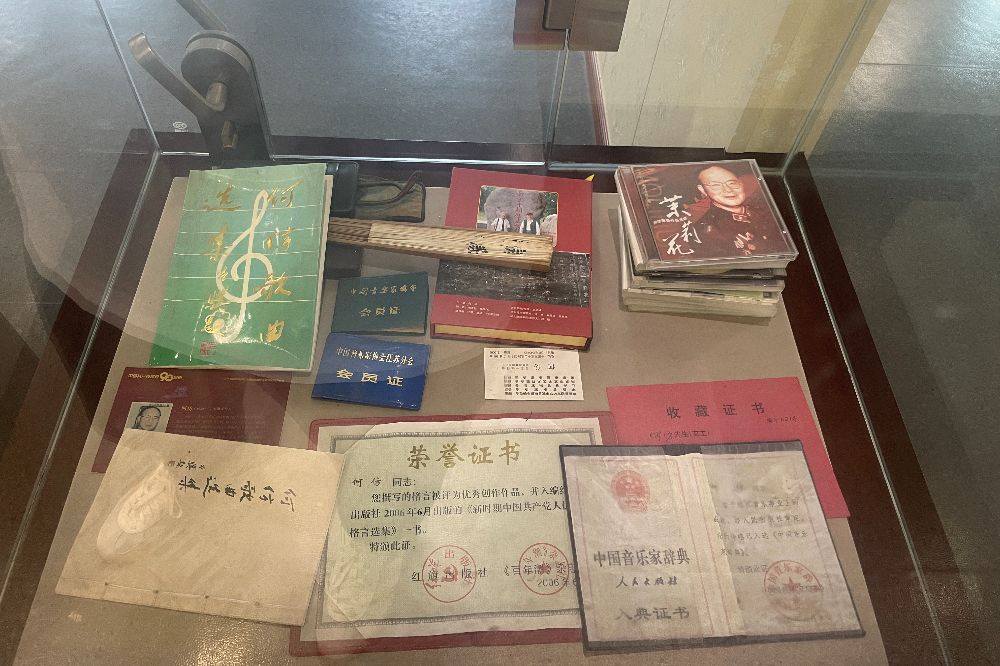

六合区茉莉花文化史料馆的玻璃展柜里,一张1942年的手稿复印件静静躺着。"这是《茉莉花》最初的模样。"馆内讲解员说。彼时,新四军文艺工作者何仿在六合竹镇一带采风,听到当地民间艺人哼唱的《鲜花调》——那是战火纷飞中,乡亲们用朴实旋律传递的对和平的向往。

抗战时期的六合,既是敌后抗日根据地,也是民间艺术的沃土。《鲜花调》在军民联欢中传唱,曲调里藏着乡亲们掩护战士的机智、支援前线的热忱。何仿将这份带着硝烟与温情的旋律整理改编,保留了"满园花开香也香不过它"的质朴,又融入了江南水乡的柔婉。1957年,《茉莉花》随中国艺术团在莫斯科演出,清亮的旋律惊艳世界;后来它成为尼克松访华时的演奏曲目,登上维也纳金色大厅,如今更是被编入多国音乐教材,成了世界认识中国的"听觉名片"。

图为茉莉花文化史料馆内《茉莉花》相关材料。田宝涵 供图

从田间地头的即兴哼唱,到舞台上的专业演绎,再到成为国家文化交流的使者,这朵"六合茉莉"早已超越了音乐本身,成了承载着抗战精神与民族自信的文化符号。

图为团队成员学习《茉莉花》小型纪录片。孙慧瑾 供图

二、以花为媒:农文旅融合的实景画卷

作为《茉莉花》的发源地,六合区围绕这一文化IP开展了丰富的文旅活动。自2002年起,中国南京《茉莉花》音乐文化节持续举办,已成为集品茗、经贸、非遗展示于一体的年度盛会,游客可参与茉莉花茶品鉴、农民画创作等活动。2025年5月的金牛湖茉莉花音乐节,现场设"六合非遗"展位,联动金牛湖景区、野生动物王国推出门票优惠。新建的茉莉馆和雨花馆以声光电技术打造沉浸式体验空间,成打卡新地标。金牛湖街道茉莉时光民宿以茉莉元素装饰,融入文化体验;中华茉莉谷开发茉莉精油皂、露酒等产品,实现从观赏到消费的延伸。

图为团队成员与讲解人员进行交流。李子潇 供图

三、花香满园:种植产业的务实根基

六合区的茉莉花种植产业以科技赋能形成规模化格局。平山森林公园的茉莉花园通过花期调控技术实现鲜花分批上市,年供应盆栽超8万盆。金牛湖街道野茉莉示范园占地90余亩,引种12个品种近3.5万株木本茉莉,改良技术使花期延至8个月,形成四季景观。

产业发展依托合作社与企业联动,茉莉花村农村社区股份合作社整合农户资源,提供统一服务;南京茉莉芬芳农业科技有限公司打造“种植-加工-销售”产业链,开发鲜花饼、纯露等产品,带动农户增收。科研团队通过品种改良与技术创新,提升茉莉种植抗逆性与精油提取效率,为产业发展奠定基础。

、

图为团队成员与农户进行交流。李子潇 供图

六合区茉莉花从田间到车间的全产业链成为乡村振兴的支柱产业。无论是清晨采摘花苞的农户,还是实验室里分析成分的科研人员,都在这片土地上书写着茉莉花香里的致富故事。

图为团队成员了解茉莉花种植产业。孙慧瑾 供图

这次实践调研,我们走过史料馆、村镇,与管理员、农户交流,明白乡村振兴活力在土地与产业共生;这份乡野收获,让我们愿以青春为乡村特色产业发展添力。

、

、