青春挺膺 | 计算机科学与技术学院七人小队赴侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆开展社会实践活动

安徽7月6日电(通讯员 李帆)为引导青年学子铭记历史、缅怀先烈,增强民族责任感与使命感,7 月 6 日,计算机科学与技术学院七人实践小队走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,开启为期一周左右的社会实践活动,以青春之力传承历史记忆,以实际行动践行青年担当。

图为通讯员在纪念馆门前拍摄

一馆一震撼:直面苦难历史,筑牢记忆根基

活动伊始,七名队员怀着沉重的心情,在纪念馆讲解员的带领下踏入这片承载着民族伤痛的土地。序厅内,巨大的 “300000” 遇难者数字墙庄严肃穆,每一个数字都代表着一条逝去的生命,无声地诉说着 1937 年那个寒冬的惨烈;“遇难者名单墙” 上,密密麻麻的名字绵延展开,是无数家庭的破碎与悲怆;“万人坑” 遗址展厅里,层层叠叠的遗骨静默陈列,凝固着当年的血泪与绝望。

队员们屏息聆听讲解,从泛黄的照片、残缺的衣物、锈迹斑斑的武器中,拼凑出那段不忍卒读的历史细节。他们跟随着参观人流缓缓前行,在压抑的氛围中与来自各地的参观者一同感受苦难的重量,不时拿出笔记本记录下触动心灵的历史片段。这一刻,队员们深刻体会到:历史不是冰冷的文字,而是鲜活的生命与破碎的家园,铭记不是为了延续仇恨,而是为了守护和平的底线。

图为纪念馆内部石刻

一证一警醒:深挖历史真相,厚植家国情怀

纪念馆内,每一件文物都是历史的铁证:被烧焦的课本记录着日军对文化的摧残,幸存者的口述录音留存着最真实的创伤记忆,国际友人的日记手稿见证了人性的光辉与正义的坚守。七人小队与纪念馆的历史研究员围坐交流,深入探讨这些文物背后的故事 —— 比如那封母亲写给前线儿子的绝笔信,字里行间满是牵挂与决绝;比如约翰・拉贝的日记,以第三方视角揭露了日军的暴行,成为跨越国界的正义之声。

“这些证据不仅是苦难的印记,更是民族觉醒的火种。” 小队成员张同学感慨道,“当我们了解到幸存者们在晚年仍坚持讲述历史,就是为了不让真相被遗忘,这种坚守让我们明白,青年一代必须接过记忆的接力棒,用理性与勇气守护历史真相,让家国情怀在铭记中愈发深厚。”

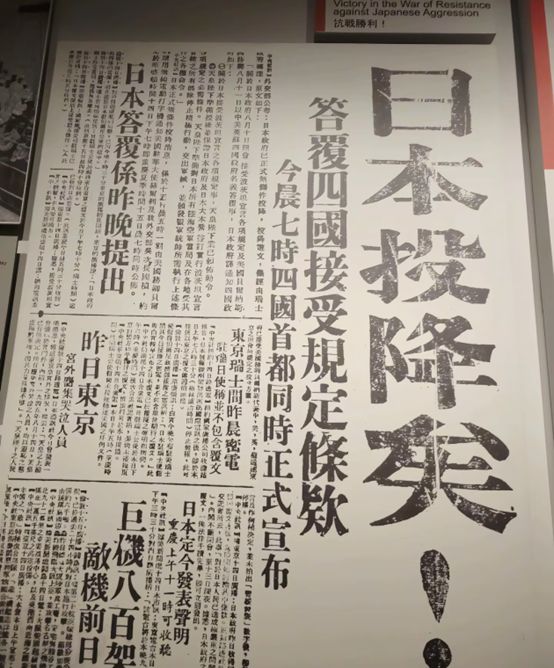

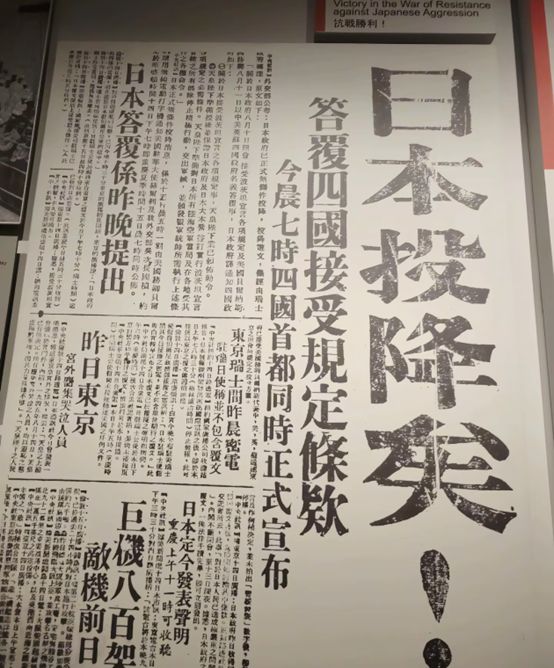

图为纪念馆内部资料

一小步一大义:以行动为桥,传递和平力量

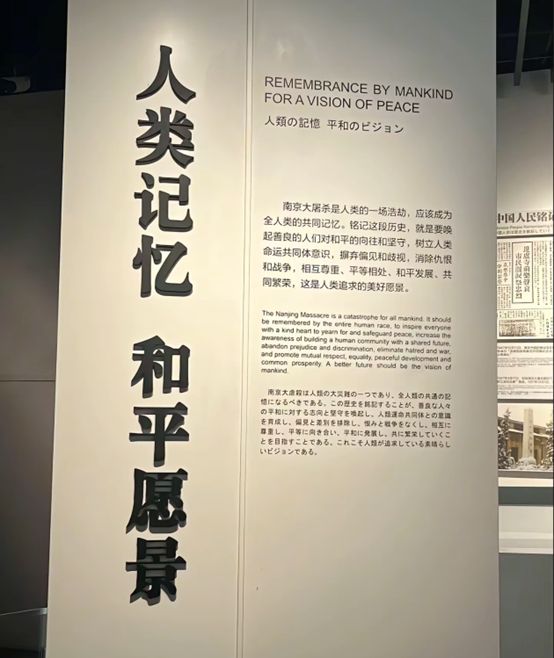

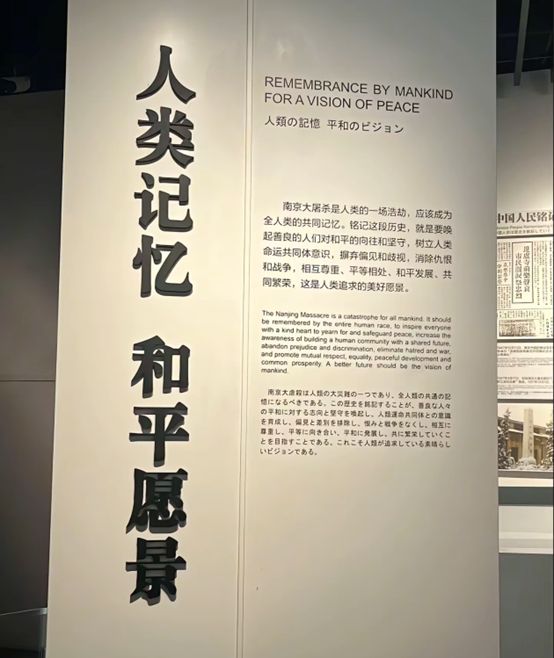

作为参观的一份子,七名队员在游览过程中用心感受着纪念馆传递的历史温度:有人在咨询台向工作人员耐心询问展览细节,理清参观脉络;有人结合专业所长,留意到史料档案的数字化整理方式,思考如何让碎片化的历史信息更系统地呈现;有人在 “和平许愿墙” 前,与其他游客一同写下对未来的期盼 ——“愿世界无战”“吾辈当自强”。

她们用专注的聆听、深刻的思考,将沉重的历史转化为内心的触动。一位带着孩子来参观的父亲与队员们交流时说:“这样的参观能让年轻人更懂今天的幸福来之不易。” 这句共鸣让队员们更加坚定:每一次驻足、每一次感悟,都是在为历史记忆注入生命力,让和平的理念在心中扎根,传递给身边更多人。

图为纪念馆内部资料

从直面苦难到传递和平,首日的实践活动是一次精神的洗礼,更是一份责任的启程。计算机科学与技术学院七人小队将继续以严谨的态度完成志愿服务,用青春的声音讲述历史、呼唤和平,让这段民族记忆在代代传承中永不褪色,为守护人类共同的和平理想贡献青年力量。