为探索水利法治在乡村振兴中的实践路径,河海大学“安澜共筑,禹法同行”实践团于七月末深入黑龙江省哈尔滨市、五常市等地,围绕农田水利法治保障主题开展调研实践。通过走访水利部门、考察水利枢纽、调研田间灌区,实践团以专业视角解码法治与科技赋能下黑土地水利安全体系的建设经验,为乡村振兴背景下水利治理现代化提供青年观察。

水利厅对话:解码法治保障密码

7月21日,实践团走进黑龙江省水文水利厅,与黑龙江省农村水利水电保障中心综合科科长李学文、黑龙江省水利厅政策法规处二级调研员李来东等专家展开座谈。

座谈聚焦今年4月新出台的《黑龙江省农田水利条例》,李学文科长介绍道,条例创新条款正处于“落地适应期”,需结合黑土地实际持续优化。例如,针对灌区工程管护权责划分,骨干工程由水利局监管,田间工程实行“谁受益谁负责”模式。康思远科长补充道,当前骨干与田间工程协调配合存在标准差异,未来将通过联合规划与数据共享提升协同效率。在对话中,实践团成员认识到,条例从“纸上条文”到“田间实践”,需经历严谨的调研与反馈循环,折射出地方立法与基层需求的动态平衡。

龙凤山水库:科技与传统的交响

7月22日上午,实践团抵达五常市龙凤山水库,实地调研了这座始建于1958年的水利枢纽。在讲解员科普下,团队成员了解到五常市龙凤山水库枢纽以防洪、灌溉为主,兼顾发电、水产养殖等综合利用的大型水库,自1958年建成以来,始终是守护下游百万人口和万亩良田的“生命屏障”,2023年超标准洪水中,该水库通过科学调度成功抵御历史最高水位。站在水库大坝上,远眺碧波荡漾的库区与岸边翻滚的稻浪,实践团成员深切感受到这座跨越半个多世纪的水利枢纽,不仅见证着黑土地的沧桑变迁,更书写着新时代水利保障的“龙江智慧”。

田间地头:法治生根的见证

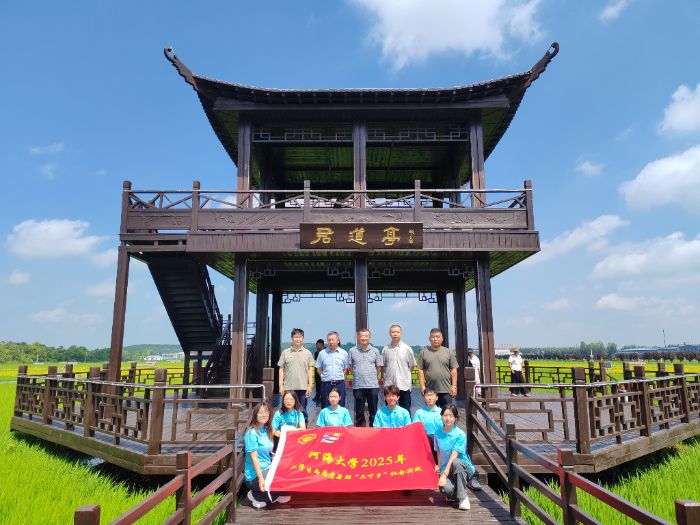

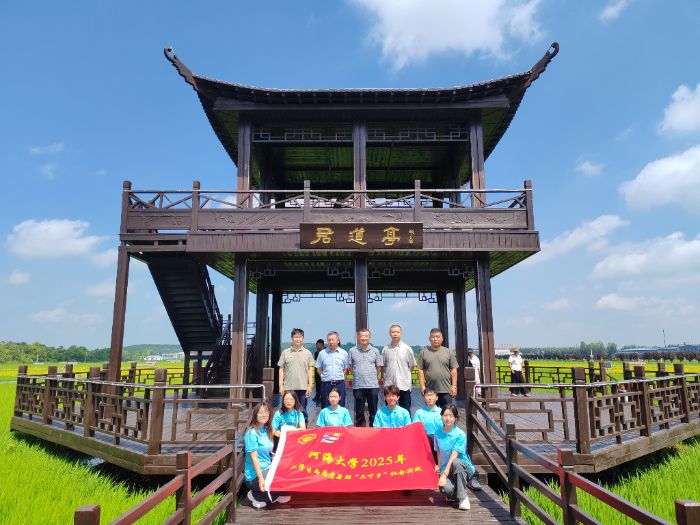

7月23日上午,实践团来到五常市乔家大院现代农业产业园,先后参观了乔家大院五常大米加工车间和乔家大院稻米文化馆。在生产车间,团队驻足于节水灌溉设备展示区,与企业技术人员深入交流智能灌溉系统的运行原理与节水成效,体会现代化的智能水稻加工技术的先进水平。随后,团队走进稻米文化馆,传统农具与现代灌溉模型并列陈列,展板讲述着从“人力车水”到“智慧水利”的变迁,勾勒出五常稻米的历史脉络。

7月23日下午,实践团抵达黑龙江省五常市市杜家镇半截河子村,走进杜家镇村委会会议室,聚焦当地农田水利设施管理现状,与村党委书记、妇联主任等展开座谈。村委会座谈中,团队了解到,普法宣传已使村民法治意识显著提升,当前村民对于农田水利设施的使用满意度与规范度明显提升。随后,实践团成员走访村民并发放问卷,在与村民的交流中,实践团成员切实体会到了近年来农田水利监管模式权责分明,成效显著。

三地调研交织出农田水利法治保障的立体图景:立法创新需经实践检验,科技赋能与法治框架不可偏废,基层治理需兼顾规则与乡土逻辑。水利厅领导的政策解读、水库工程师的数据化调度、村干部的法治实践,共同构成“龙江经验”的鲜活样本。

此次黑龙江实践,河海大学学子以脚步丈量法治在水利领域的落地轨迹,用专业视角记录黑土地水利安全网的构建历程。从水利厅的政策解码到田间地头的法治实践,青年们深刻体会到:法治护航、科技赋能、基层认同,是水利治理现代化的核心密码,这不仅关乎粮食生产的命脉安全,更折射出乡村振兴战略中法治与民生深度融合的必然趋势。未来,团队将持续关注水利法治领域,以青春之力助力乡村振兴,为筑牢中国粮仓的水利根基贡献河海智慧!