湖南工程学院“资助+心理”教育关爱服务团以“五育同行”为核心模式,在湘乡市山枣镇开展融合德育、智育、体育、美育、劳育的乡村教育振兴实践。通过励志课堂、科普实验、心理团辅、乡土艺术、劳动实践五大模块,探索高校资源下沉激活乡村教育的新路径。实践表明,“五育融合”能有效破解乡村素质教育资源短缺困境,为乡村儿童全面发展提供可复制方案。

【关键词】 五育同行;乡村教育振兴;资助政策;课程创新

【前言】 依托《湖南省全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》对“强化乡村教育保障”的要求,湖南工程学院“资助+心理”教育关爱服务团深入湘乡市山枣镇,以“五育同行”为核心模式,通过沉浸式课程设计、心理赋能工具开发、乡土资源活化三大路径,探索“资助政策宣传+心理健康教育”双轨服务下沉乡村的可持续模式,破解山枣镇乡村教育资源短缺与儿童心理健康服务薄弱等难题。

【正文】一、实践背景

湘乡市山枣镇作为劳动力输出型农业乡镇,主要面临教育资源结构性短缺与学生综合素养发展失衡的双重挑战。镇内中学长期缺乏专职心理教师与基础实验条件,致使学生群体普遍存在学业压力疏导缺位、科学兴趣激发不足、乡土文化认同薄弱等成长困境。

二、实践主题

“资助+心理”筑童梦,五育同行绽芳华

三、实践地点

湖南省湘潭市湘乡市山枣镇山枣中学及附近村落

四、实践过程

(一)群众反响

在服务团开展活动期间,我们走访调查学校周边人家,在这过程中,我们发现当地家庭对教育有三大核心诉求:一部分家长希望提升子女心理抗压能力,一部分关注劳动技能培养,一部分反映科学实践资源匮乏。多名村民提及学生暑期沉迷手机现象普遍,期待开展多样有趣的课程。一位老人反馈:“孙子成绩尚可,但见人不敢说话,盼着大学生能带他开朗些。”这些诉求与团队课程设计侧重心理团辅与劳动实践的想法不谋而合。

(二)实地考察

团队走访山枣中学,图书室藏书多为教辅资料,美育类书籍缺乏。教室基本设施具备,但并不先进,特别是科学实验器材不足。心理辅导室挂牌但无专业教师。这让学生的上课积极性与主动性受挫。同时在走访学生家庭是发现,多数学生是由爷爷奶奶照顾,与祖辈生活在一起,不爱沟通,假期靠手机娱乐度过。

(三)分析相关结果

综合前期调研发现,山枣镇教育困境集中在三个层面:资源短缺表现为学校缺乏基础实验设备和专职心理教师,学生难以接触科学实践和情绪疏导;乡村儿童发展滞后尤为明显,家庭支持的薄弱限制了他们在科学艺术等素养领域的成长空间;课程封闭化问题显著,课堂教学极少与本地生活联结。

(四)采访相关负责人

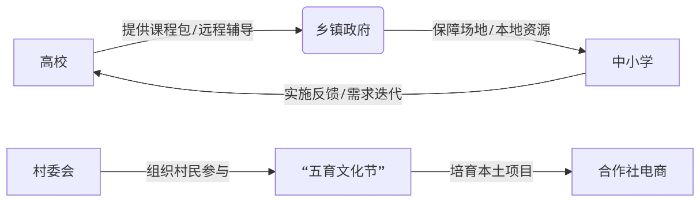

团队与山枣中学校长及教务相关人员进行专题座谈,负责人有4点表示。一是学校因师资编制和经费限制,长期无法配备专职心理、艺术教师,科学实验设备更新滞后,导致五育课程难以系统化开展。二是资助政策宣传主要依赖校园公告栏和班主任口头通知,贫困家庭(尤其是祖辈监护家庭)信息接收率低,部分符合条件的学生因申请流程复杂放弃资助。三是心理辅导工作由班主任兼任,缺乏专业培训,学生对“心理辅导室”存在认知偏见,心理服务缺失。四是校方高度认可实践团五育实践活动设计,提出建立高校-乡镇-学校三方联动机制的迫切需求,建议通过定期派驻志愿者、共享线上资源库等方式实现可持续支持。

(五)开展具体实践活动

1、德育类实践(资助)

(1)励志课堂:团队成员讲解国家资助政策,包括国家奖学金、国家助学贷款和国家助学金等等,分享身边受助人员的资助助学的经历故事。同时为有疑惑的学生和家长现场解答,为学生学习路上扫平障碍。

(2)公益宣讲:通过视频观看与互动问答,让乡村学生学习红色教育、防溺水、法治教育、防网络沉迷知识,提升认知与应对能力,助力成长。在观看视频后,提出一些基础知识问题,让小朋友们回答并获得相应小奖励。

2、智育类实践

(1)科普实验:通过生动有趣的PPT动画、科普视频和神奇的小实验(比如会飞的火箭、自己发电的小装置、能DIY的赛车、会变魔术的茶水),让小朋友们发现科学就在身边。活动中,学生们可以亲手制作实验道具、和小伙伴们一起合作完成任务,既能学到电是怎么来的、为什么茶水会变色等知识,又能锻炼动手能力和团队精神。表现棒的小朋友还能把亲手做的小赛车带回家!通过这些好玩又安全的实验,在孩子们心中种下热爱科学的种子,让他们学会观察、思考和探索这个奇妙的世界。

3、体育类实践(心理)

(1)心理素质拓展:通过“花开花落”、动力圈绳、“自然寻梦记”、“生命曼陀罗”和“生命成长树”等生动有趣的活动形式,帮助山枣镇乡村小学的学生们认识自我、探索生命愿景,培养积极向上的心态和健康的心理品质,为其成长注入心理能量促进乡村儿童的全面发展。

(2)早操:每天早晨八点半,团队成员和学生们一起做早操锻炼,为一天的实践活动打下基础,提升身体素质。

4、美育类实践

(1)创意墙绘:在山枣中学白墙上,学生们与实践团成员共同绘制以“读万卷书,行万里路”的主题墙绘,增添学校文化色彩,激发学生学习积极性。

(2)文艺汇演:在活动的最后一天,学生们与实践团成员一起准备了朗诵、歌唱,跳舞的汇演节目,提升学生素养与表现力。

5、劳育类实践

(1)包饺子活动:分组开展包饺子竞赛,在活动过程中体会劳动不易,团队合作的劳动价值观。

(2)下田农作:实践团成员帮助当地村民采摘瓜果等农作物。

五、实际调查过程

(一)问卷调查过程

团队采用分层随机抽样法开展问卷调查,覆盖山枣中学及周边村落50户家庭。数据显示:78%的受访家庭为祖辈监护模式,其中60%的监护人对心理健康教育存在认知空白;75%的学生反映科学实验资源匮乏,仅12%接触过基础实验器材;资助政策知晓率不足30%,部分家庭因申请流程复杂放弃助学申请。

(二)实地考察过程

在考察中发现结构性矛盾:山枣中学物理实验室器材使用年限超10年,生物标本保存不当导致教学演示失效;图书室美育类书籍占比仅3.5%,近五年无新增藏书;心理辅导室因无专业师资长期闲置。尤为突出的是留守儿童群体(占比40%):日均通勤距离达5公里,课外活动高度依赖电子设备,非遗文化认知断层现象普遍。

六、问题建议解决对策

(一)纵向深化五育资源融合

构建“三色乡土”课程体系,开发沉浸式红色情景剧课程包,建立“流动科技馆”,每月开展科学实验巡回教学,开设“农田实验室”,记录作物生长数据并关联生物课。

(二)横向打通政策服务壁垒

加快资助政策下沉,开发方言版政策动漫短视频;设立“助学金申办驿站”,方便村民了解并申请资助。同时注重心理关怀的覆盖,可实施1名乡村教师+1名高校心理志愿者的“双师陪伴计划”。

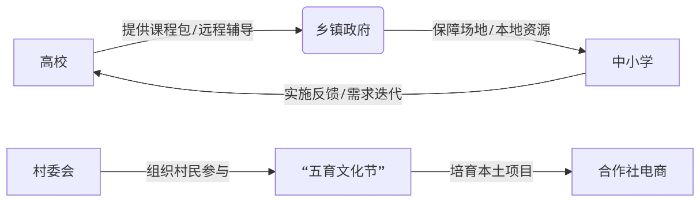

(三)立体培育本土人才梯队成立“山枣少年文创社”,开发农产包装设计等实践项目,注重文化传承的保护,参与非遗数字化保护,例如3D扫描木偶戏道具。同时设立教师队伍“强基工程”,推行“职称评定与五育成果挂钩”机制。

(四)构建长效联动生态圈

【总结】

【总结】 当自制的水火箭拖着尾烟冲向湛蓝天空,当自闭症少年在风筝上画下第一抹金黄的麦浪,这些瞬间让我们彻悟:乡村教育振兴的本质,是让每个被遗忘的角落重新长出希望的根系。“五育同行”的魔力,在于将山野田埂变成天然课堂。在包饺子活动中,孩子们捏破的面皮和溢出的肉馅,比任何说教更能传递“劳动创造价值”;在“生命成长树”自然课里,他们用枫叶拼出几何树冠,沾着泥土的双手第一次触摸到数学的浪漫;在DIY赛车比赛中,他们脸上洋溢着快乐与制作赛车成功的小骄傲。破解乡村困境需要一场“有温度的变革”,用乡土智慧激活制度设计,让政策翻过最后一道山梁直抵人心,在五育同行的土壤里,让每个孩子都能开出属于自己的花。

本次实践以“五育同行”为核心,通过高校资源下沉破解乡村教育三重困境,探索验证了“五育融合”模式在资源约束条件下的可行性,为同类地区提供了可复制的“政策赋能+心理关怀+课程活化”解决方案,其核心价值在于将乡村劣势转化为教育特色,为乡村振兴提供可持续的人才支撑。

【参考文献】【1】刘铁芳.重新确立乡村教育的根本目标[J].教育:综合视线(上旬), 2008(12):1.

【2】王天平.社会转型时期乡村教育的价值取向[J].西南大学学报:社会科学版, 2017(1):79-86.

【3】叶相君.信息化助力乡村美育:点亮乡村孩子的艺术梦想——评《信息时代乡村教育的数字化转型》[J].中国电化教育, 2025(1):I0011.

【4】李文利,魏新.论学生资助对高等教育入学机会的影响[J].北京大学教育评论, 2003, 1(3):7.

【5】杨丽翠.文化共生视域下乡村学校劳动课程资源的开发[J].教学与管理, 2023(12):83-86.

【6】董妍.科学构建新时代青少年心理健康服务体系[J].人民论坛, 2024(8).

图为山枣中学学生与实践团成员共同合影留念。陈喆摄