青马学子与燕子窠的邂逅|在生态画卷中感悟“三茶统筹”的力量

7月24号下午,阳光穿透武夷山的薄雾,在燕子窠生态茶园的茶树尖洒下细碎的金光。福建农林大学“青马工程”培训班赴福建省南平市武夷山市实践团到达燕子窠生态茶园进行社会实践,脚下的路蜿蜒穿过连片的茶园,茶树沿着缓坡层层铺开,像一片绿色的海洋在风中轻轻起伏。

学员们俯身触摸茶树的叶片,指尖能感受到绒毛上沾染的水汽,仿佛能嗅到那股自然的清香从叶脉里缓缓渗出。茶树间套种的大豆冒出土地,豆苗舒展着嫩绿的叶片,与茶树相映成趣。这样的“茶豆间作”模式,是古人智慧与现代生态理念的完美融合,大豆的根瘤菌能固定空气中的氮元素,为土壤补充天然养分,而豆叶腐烂后形成的有机肥,更让这片土地始终保持着蓬勃的生命力,既保持了土壤肥力又能提升茶叶品质,每一片茶叶都在这样的滋养中积攒着自然的能量。

图为燕子窠生态茶园“茶豆套种”现状 马越摄

刚进入茶园,一台智能监测设备便立在枝叶间,屏幕上跳动着土壤湿度、光照强度、空气温湿度等实时数据,红色的数字在阳光下格外清晰。沿着茶园步道继续前行,虽已过了采茶旺季,但空气中似乎还残留着春茶开采时的忙碌气息。茶树间不见人影,却能看到修剪整齐的枝叶痕迹,枯黄的老叶散落在地,露出顶端鲜嫩的芽头,像是刚被精心打理过。茶树根部覆盖着一层秸秆,既能保墒,又能抑制杂草,腐烂后还能化作天然肥料。学员们蹲下身细细观察,看着阳光透过茶树新叶洒下斑驳的光影,闻着空气中若有似无的茶香,忽然懂得了自然与匠心的双向奔赴,自然用风雨滋养茶叶,人用智慧守护自然,这份默契让每一片叶子都带着生命的温度。

图为学员观察茶树长势 马越摄

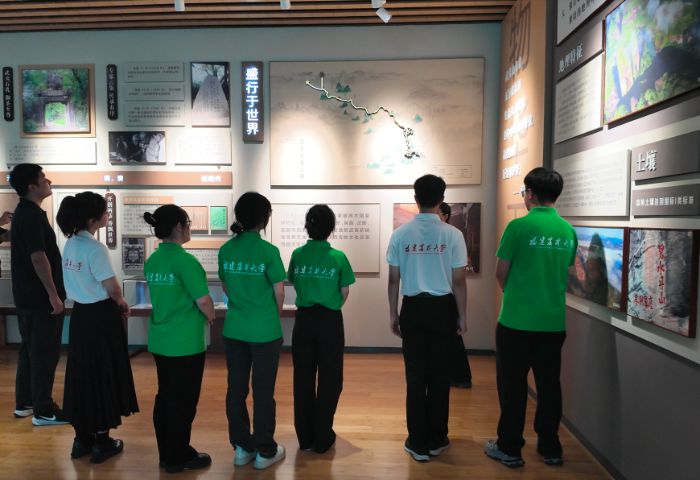

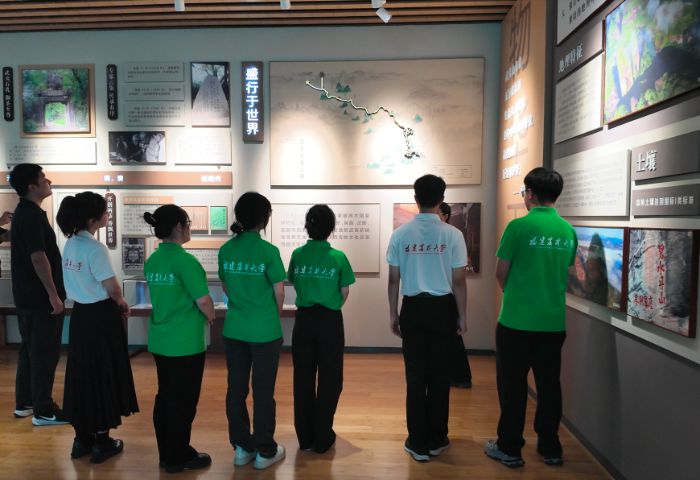

离开茶园,学员们来到燕子窠三茶统筹展示馆。展馆的玻璃幕墙映着远处的茶山,馆内以武夷山茶的历史、发展成就和规划为主线,像一本立体的茶书徐徐展开。拐角处的投影展现了武夷茶从古至今的发展历程,从神农尝百草时茶芽初绽的惊喜,到唐代煎茶的温润、宋代点茶的雅致,再到明清冲泡的闲逸,武夷岩茶在时光长河中不断蜕变。这片叶子跨越了千年的历史长河与我们相遇,它不仅是大自然的馈赠,更是武夷市人民致富的金叶。

图5 学员们聆听武夷岩茶发展历史讲解 洪智航摄

最吸引人的是互动体验区。影像空间里,只需将特制的互动茶杯轻放桌面,便有动画开始放映,娓娓讲述古人笔下的武夷茶韵;百茶图谱展示区的答题互动不时传来欢笑声,学员们在竞答中加深着对茶知识的理解;拾级而上至二楼,指尖轻划触屏屏幕便能体验宋代点茶的细腻工序。在茶香识类互动台,大家俯身轻嗅不同茶类的标志性香气,在茶香中品味武夷茶的魅力。

这或许就是会呼吸的岩茶最本真的味道,既有生态的纯粹,又有科技的精准,更有人文的温度。这次实践不仅是一次参观,更是一场精神的洗礼,从生态茶园的实践到三茶统筹的蓝图,从老一辈茶农的坚守到青年一代的接力,燕子窠的故事还在继续,而学员们也将带着这份感悟,在乡村振兴的赛道上、在科技报国的征程中,书写属于新时代青年的篇章。