7月23日至25日,西安建筑科技大学环境与市政工程学院“薪火传歌”实践团赴榆林地区开展暑期“三下乡”实践活动,通过参观场馆、走访街巷、互动交流等形式,探寻陕北民歌的文化根脉与传承路径。

7月23日下午,实践团抵达榆林后,首站前往陕北民歌博物馆。成员们参观了馆内的多媒体展陈和场景还原,聆听陕北民歌传承人现场演唱《家在陕北》,在互动体验区通过耳机感受陕北老艺人演唱的民歌。离馆时,《兰花花》的旋律给成员们留下深刻印象,让大家对陕北音乐文化有了直观认识。

图为实践团成员参观陕北民歌博物馆。赵聆渲供图

实践团来到夫子庙步行街并参观了陕北民俗博物馆,了解陕北人的生活哲学。期间,成员们对路人进行关于陕北民歌的采访,收集到不同群体对民歌在当下生活中印记的反馈。

晚间,实践团游览榆林老街时,观察到明代“六楼骑街”商贸古道上晋商票号与民国洋行比邻、传统手艺与现代商业交融的景象。在钟楼下,成员们聆听老人唱榆林小曲、观看手艺人编织红柳制品,并继续对路人进行采访。

7月24日,实践团前往绥德古城开展活动。成员们沿石板路登上疏属山,体验古城墙垛口处嵌有的二维码,通过扫码聆听不同年代的《绥德谣》。在古城非遗工坊,实践团与年轻艺人交流民歌创新,观看青年歌手将电子乐融入《脚夫调》的演示。

实践团在古城外用餐时,聆听邻桌老者哼唱《揽工调》。午餐后的座谈会上,成员们整理上午收获,梳理出从《赶牲灵》到《绣荷包》等陕北民歌与生活的紧密联系。

下午2时,实践团走进绥德革命历史纪念馆,参观了1936年红军东征时的《东征歌》油印本、1947年的《送郎参军》手稿、1949年的《东方红》早期乐谱等展品,听讲解员介绍陕北民歌在革命年代的作用。在“红色旋律”互动区,成员们聆听不同版本的《东方红》。离馆前,全体成员合唱《没有共产党就没有新中国》,并在纪念馆前合影。

图为实践团成员参观绥德革命历史纪念馆。刘凌菲供图

7月25日,实践团继续在绥德开展实践活动。成员们首先来到陕西绥德汉画像石馆,重点参观“乐舞百戏”画像石,观察其中乐师吹奏、舞者踏节的场景,以及农夫耕作、牛羊满坡等画面,探寻其与陕北民歌的关联,认识到民歌对古人艺术记录传统的延续。

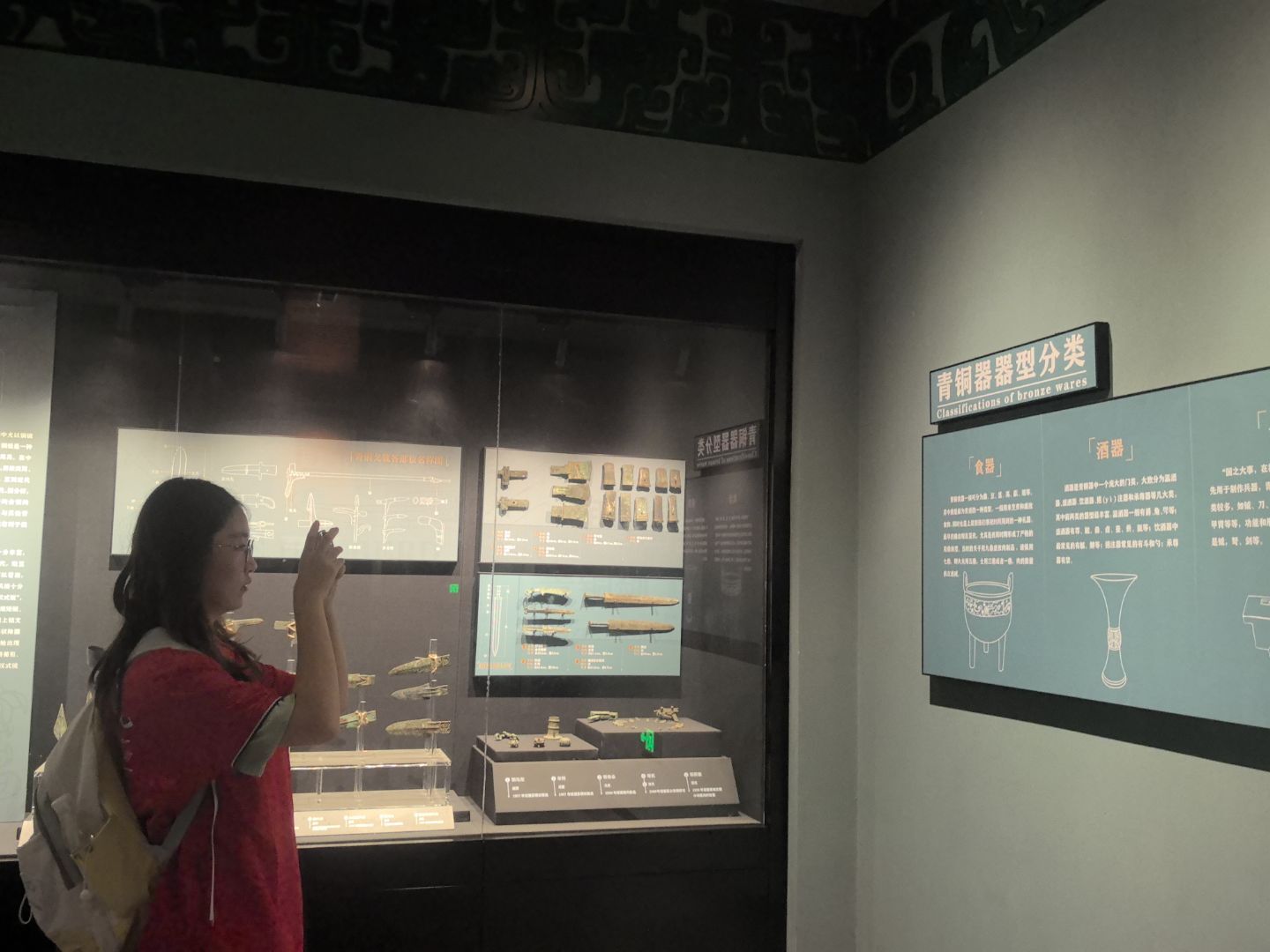

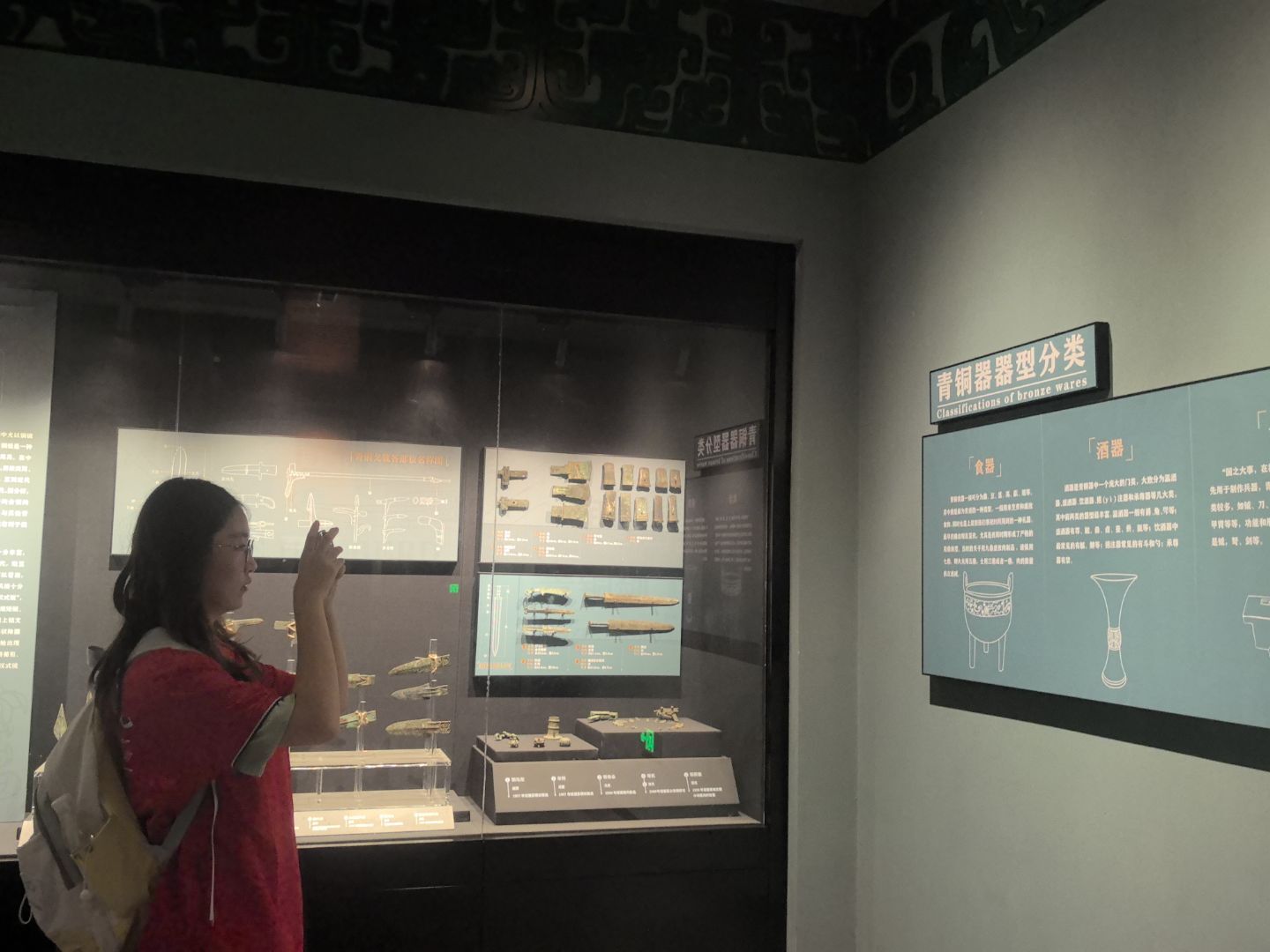

随后,实践团前往绥德县博物馆,关注展柜中的汉代青铜编钟,将其音色与《山丹丹开花红艳艳》的调门进行对照。成员们查看了明代“边塞歌谣,代相传唱”的石碑铭文,梳理陕北民歌从秦汉“秦风”到当代改编的传承轨迹。

实践团来到扶苏墓,了解到绥德民间纪念扶苏的歌谣及其所蕴含的价值观,采集了几段相关民间小调,并计划结合历史故事制作短视频推广。

图为实践团成员参观绥德县博物馆。赵聆渲供图

此次榆林之行,实践团通过三天的实地走访,全方位、多维度地触摸到了陕北民歌的文化肌理。成员们不仅收集到大量一手资料,包括不同版本的民歌音频、民间艺人的创新案例、历史文物与民歌的关联线索等,还形成了一系列具体的传承推广思路,如制作民歌数字化档案、结合历史故事创作短视频等。

未来,团队将进一步整理此次实践成果,通过校园宣讲、线上推广等方式,让更多人了解陕北民歌背后的文化根脉,助力这一黄土高原上的艺术瑰宝在新时代持续焕发活力。